|

|||||||

| ملتقى أعلام وشخصيات ملتقى يختص بعرض السير التاريخية للشخصيات الاسلامية والعربية والعالمية من مفكرين وأدباء وسياسيين بارزين |

|

|

|

أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |

|

#11

|

||||

|

||||

|

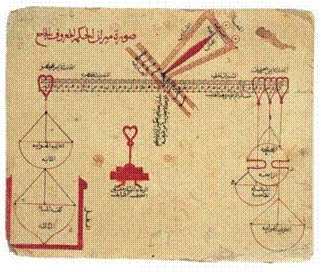

المجريطي.. حجة عصره في الكيمياء د. راغب السرجاني أحد علماء الكيمياء والرياضيات والفلك في الأندلس والمغرب العربي، ورغم إلمامه بالكثير من العلوم -مثله مثل الكثير من علماء المسلمين في ذلك الوقت- إلا أنه ذاع صيته في مجال الكيمياء؛ لأنه حاول تخليصها مما أحاط بها من خرافات. نسبه ومولده وحياته العلمية: هو أبو القاسم مسلمة بن أحمد بن قاسم بن عبد الله المجريطي، وُلِدَ في عام 338هـ/ 950م، ولُقِّبَ بالمجريطي لأنه ولد في مجريط (مدريد حاليًا)، ولكنه انتقل إلى قرطبة وتوفي بها سنة 398هـ/ 1007م. وكان دائم الترحال طلبًا للعلم، يناقش كبار العلماء، ويداولهم في آخر ما توصل إليه من بحوث، فسافر إلى بلاد المشرق، واتصل بعلماء العرب هناك. رجع إلى قرطبة وأنشأ مدرسة كانت بمنزلة (معهد علمي)، يضمُّ العلوم النظرية والتطبيقية على غرار الجامعات التكنولوجية الحديثة، تتلمذ فيها صفوة من علماء الرياضيات، والفلك، والطب، والفلسفة، والكيمياء، والحيوان، من أمثال أبو القاسم الغرناطي الذي اشتهر بكتاب العمل بالأسطرلاب، وأبو بكر الكرماني الذي اشتهر بالجراحة والهندسة، وغيرهما الكثير[1]. ثناء العلماء عليه: لقد نال المجريطي ثناء كثير من علماء المسلمين؛ لما قَدَّمه من جهود عظيمة في هذا المجال، فيقول عنه القفطي: "كان إمام الرياضيين بالأندلس، وأعلم من كان قبله بعلم الأفلاك وحركات النجوم، وكانت له عناية بأرصاد الكواكب، وله كتاب حسن في ثمار العدد... وكتاب اختصر في تعديل الكواكب من زيج البتاني... وزاد فيه جداول حسنة على أنه اتبعه على خطئه فيه، ولم يُنَبِّه على مواضع الغلط منه، وتوفي (مسلمة) قبل الفتنة بالأندلس في سنة ثمانٍ وتسعين وثلاثمائة وقد أُنجب له تلاميذ جِلَّة"[2]. وقال عنه ابن خلدون: "مسلمة المجريطي شيخ الأندلس في علوم الكيمياء في القرن الثالث"[3]. ويظهر من شهادة القفطي وابن خلدون مدى المكانة التي وصل إليها المجريطي، وإمامته لمدرسة علمية تخرَّج فيها علماء أضاءوا الدنيا بعلمهم؛ حيث وصفه القفطي بأنه إمام الرياضيين بالأندلس، أما ابن خلدون فوصفه بأنه شيخ الأندلس في علوم الكيمياء. منهجه العلمي: تميز المجريطي بدقته وقوة ملاحظته، واعتماده على الاستقراء والاستنباط في التفكير، وقد حرَّر علم الكيمياء من الخرافات والسحر والطلاسم، التي كانت مسيطرة عليه آنذاك، وحاول أن يبرز هذا العلم على أنه علم شريف، بل هو أحسن ما يصبو إليه طالب علم، ومن كلماته الخالدة في هذا الصدد: ♦ لا يمكن لطالبٍ أن يَدَّعي علمه بالكيمياء إن لم يكن ملمًّا بها. ♦ وطالبُ الكيمياء يجب أن تتوافر فيه شروط معينة، لا ينجح بدونها: إذ يلزمه أن يتثقف أولاً في الرياضة بقراءة إقليدس، وفي الفلك بقراءة المجسطي لبطليموس، وفي العلوم الطبيعية بقراءة أرسطو وديمقريطس أو أبولونيس، وفي المنطق بقراءة ترجمة الكندي لأرسطو، ثم ينتقل إلى كتب ابن حيان والرازي. ♦ وبعد أن يكون قد اكتسب المبادئ الأساسية للعلوم الطبيعية، يجب عليه أن يقوم بإجراء التجارب، ويلاحظ المواد الكيميائية وتفاعلاتها. ♦ ولما كان سلوك الطبيعة واحدًا لا يتغير؛ لأن الشيء الواحد لا يعمل فيها إلا بطريقة مُعَيَّنَة، وجب على طالب العلم تتبُّع خطواتها، مثله في ذلك مثل الطبيب يُشَخِّصُ الداء ويصف الدواء[4]. لقد وضع المجريطي شروطًا لكل من يرغب في الاشتغال بالكيمياء؛ وربما ما دفعه إلى ذلك رغبته في تحرير الكيمياء مما لحقها من الخرافات، وخاصة أن الاعتقاد السائد في ذلك الوقت عن المشتغلين بالكيمياء أنهم يبحثون عن الثروة والمال، وذلك بتحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب، ومحاولة الحصول على إكسير الحياة. إنجازات المجريطي: عُرِفَ المجريطي في أوربا بأنه أول من عَلَّقَ على الخريطة الفلكية لبطليموس، ورسائل إخوان الصفا، والجداول الفلكية لمحمد بن موسى الخوارزمي، وكانت له شهرة عظيمة في الرياضيات، إضافةً إلى ما ناله من احترام وتقدير لمجهوداته الرائعة في الكيمياء[5]. وقد بدأ المجريطي يدعو إلى دراسة الكيمياء دراسة علمية تعتمد على التجربة والاستقراء، وهو يذكر أن الرياضيات ضرورية لطالب علم الكيمياء؛ فقد كان ينصح طلابه بأن يتأَنَّوْا في دراسة النظريات الأساسية، ويُدَرِّبُوا أنفسهم على إجراء التجارب المخبرية[6]. مؤلفات المجريطي: لقد عكف أبو القاسم على التصنيف، فألف في فروع المعرفة المختلفة؛ مثل: الفلك، والرياضيات، والكيمياء، والحيوان. وأهم هذه الكتب في الكيمياء: (رتبة الحكيم)، و(غاية الحكيم). ويُعتبر كتاب (رتبة الحكيم) للمجريطي من أشهر كتبه وأبقاها، وهو يتناول تطور الكيمياء عند علماء العرب في المائة والخمسين سنة التي مضت بعد ابن حيان، وعلى الأخص من الناحية العلمية، وفيما جمعه الكيميائيون من معلومات، ويعدُّه مؤرخو العلوم من أهم المصادر التي يمكن الاستفادة منها في بحوث تاريخ الكيمياء. و(رتبة الحكيم) لا يختلف في مبادئه ونظرياته عن كتب ابن حيان والرازي، ومؤلِّفه يقدِّر هذيْن العالِمين كل التقدير، ويحيط جابرًا على الأخص بهالة من المديح والثناء والإعجاب. وفي الكتاب تبنَّى المجريطي نظرية جابر القائلة: إن المعادن تتكون من اتحاد الزئبق بالكبريت، تلك النظرية التي سيطرت على تفكير معظم علماء العرب من الكيمياء، كما اتفق مع جابر في أن المعادن تختلف، ولكن هذا الاختلاف راجع إلى نسبة الطبائع الأربع، التي هي أساس لكل الموجودات. كما وافقه أيضًا في أنه بالإمكان تحويل المعادن الخسيسة إلى نفيسة بواسطة الإكسير، فهو يردد: "الكيمياء دواء شريف وجوهر لطيف، ينقل الجواهر من أدناها إلى أعلاها"[7]. وقد اهتم المجريطي في كتابه اهتمامًا خاصًّا بتجارب الاحتراق، والتفاعلات الناتجة عنه، والتغيرات التي تتمُّ عن أوزانها؛ تلكم التجارب التي كانت أساسًا لكافة النظريات الكيميائية الخاصة بأوزان المواد وتغييرها بالاحتراق. تجربة تاريخية: وقد قام المجريطي بتجربة تاريخية ذكرها في كتابة رتبة الحكيم، قائلاً: أخذتُ الزئبق الرجاج الخالي من الشوائب، ووضعته في قارورة زجاجية على شكل بيضة، وأدخلتها في وعاء يشبه أواني الطهي، أشعلت تحته نارًا هادئة بعد أن غَطَّيْتُه، وتركته يسخن أربعين يومًا وليلة، مع مراعاة ألاَّ تزيد الحرارة على الحدِّ الذي أستطيع معه أن أضع يدي على الوعاء الخارجي، وبعد ذلك لاحظت أن الزئبق الذي كان وزنه في الأصل ربع رطل، صار جميعه مسحوقًا أحمر ناعم الملمس، وأن وزنه لم يتغيَّر في هذه التجربة. يجب أن يزيد وزن الزئبق نتيجة لتفاعله مع الأكسجين: زئبق + أكسجين = أوكسيد الزئبق الأحمر. ولكن يظهر أن قسمًا من الزئبق قد تبخَّر... وكان نقص الوزن الناتج من ذلك معادلاً للزيادة الناشئة عن اتحاد باقي الزئبق بالهواء[8]. إنها حقًّا تجربة لها أثرها الخالد في تاريخ الكيمياء، وقد اتخذها كلٌّ من بريستلي (عالم له نظريات في اكتشاف الأوكسجين)، ولافوازييه (أول من صاغ قانون حفظ المادة وتعرَّف على الأوكسجين) بعد نحو قرون سبعة أساسًا لبحوثهما. ولو استطاع المجريطي ضبط هذه التجربة وأدرك ذلك، لكانت من أروع التجارب الكيميائية، ومع ذلك فقد وضع بها أسس الاتحاد الكيميائي؛ مثل القاعدة الكيميائية المعروفة بقانون المادة، الذي يقول: إن مجموع كل المواد الداخلة في أي تفاعل كيميائي، مساوٍ لمجموع كتل المواد الناتجة عن التفاعل. وبعد نحو سبعمائة عام طوَّر كلٌّ من بريستلي ولافوازييه هذه القاعدة، التي أدَّت دورًا مهمًّا في التاريخ العلمي، وتُعَدُّ من أسس الكيمياء الحديثة. أما عن كتابه (غاية الحكيم) فهو كتاب لا يستغني عنه باحث في تاريخ الحضارة الإسلامية خلال القرون الوسطى، فهو لا يحتوي تاريخ الكيمياء فقط، وإنما يشمل أيضًا كثيرًا من الاستنتاجات العلمية، التي توصَّلت لها الأمم السابقة للأمة الإسلامية في كل من الفلك، والرياضيات، وعلم الحيل، والتاريخ الطبيعي[9]. ومن مؤلفات المجريطي أيضًا: ♦ كتاب الأحجار. ♦ كتاب شرح المجسطي لبطليموس. ♦ كتاب مفخرة الأحجار الكريمة. ♦ كتاب روضة الحدائق ورياض الخلائق. ♦ كتاب تمام العدد في الحساب (كتاب المعاملات). ♦ كتاب اختصار تعديل الكواكب من زيج البتاني. ♦ رسالة في الأسطرلاب. ♦ كتاب في التاريخ. ♦ كتاب في الطبيعيات وتأثير النشأة والبيئة في الكائنات الحية. ♦ الرسالة الجامعة. ♦ كتاب الإيضاح في علم السحر[10]. علوم أخرى غير الكيمياء: لم يكن المجريطي كيميائيًّا فحسب، بل كان ملمًّا بالكثير من العلوم، ومن تلك العلوم علم الحيوان؛ حيث كان من العلماء الذين أولَوْا عناية كبيرة لهذا الحقل، فقد أورد فصلاً في تكوين الحيوان، فقال: "الحيوانات التامة الخلقة العظيمة الصورة لها الحواس الخمس، لكنها كُوِّنت في بدء الخلق ذكرًا أو أنثى من الطين، كما اتحدت بها القوة السارية فيها فبرزت قابلة للتعلُّم، عارفة بمواضع منافعها ومضارِّها، ومآكلها ومشاربها، وجميع مآربها، وتناسلها، ونتاجها، وجُعِلَ من طبعها، ورُكِّبَ في جِبِلَّتِهَا الحنوُّ على أولادها، ومعرفة ذكرانها وإناثها، وذلك بالعناية الربانية والحكمة الإلهية". ثم أورد فصلاً في فضل الحيوانات بعضها على بعض، فقال: "الحيوانات فيها التفاضل، موجود كوجوده في بني آدم، وفيها رؤساء وقادة في كل جنس من أجناسها، وهي أمم متفرقة ذوات لغات مختلفة". ثم قال: "إن الخلقة الحيوانية محفوظة النظام، مستقيمة الأقسام، متقنة التأليف، صحيحة التركيب، موضوع كل جنس منها في موضعه اللائق به، متحد بكل شخص من النفس الحيوانية بحسب قوته"[11]. شهادة علماء الغرب: يقول سارتون: "إن أبا القاسم مسلمة بن أحمد المجريطي نال شهرة عظيمة بتحريره لزيج الخوارزمي، وإضافاته البنّاءة له، وصرف تاريخه الفارسي إلى التاريخ الهجري، ووضع أوساط الكواكب لأول تاريخ الهجرة وزيادته فيه لجداول جديدة". أما ديفيد يوجين سمث فيقول: "إن أبا القاسم مسلمة بن أحمد المجريطي الذي توفي (عام 398هـ/ 1007م) كان مغرمًا بالأعداد المتحابة، ومشهورًا في تفوقه على غيره من علماء العرب والمسلمين في الأندلس بعلمي الفلك والهندسة"[12]. لقد كان المجريطي بما قَدَّمَهُ لعلم الكيمياء من أشهر العلماء الذين اشتغلوا بهذا العلم، خاصة أنه حاول تخليصه مما يحيطه من خرافات، وكانت تجاربه الأساس الذي اعتمد عليه من جاء بعده، سواء من المسلمين أو من الأوربيين. ـــــــــــ [1] د. صبري الدمرداش: قطوف من سير العلماء، تقديم د. عبد الحافظ حلمي 3/79، 80. [2] القفطي: إخبار العلماء بأخبار الحكماء ص214. [3] ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 1/513. [4] د. صبري الدمرداش: قطوف من سير العلماء 3/80، 81. [5] د. رحاب خضر عكاوي: موسوعة عباقرة الإسلام 4/40، 41. [6] المصدر السابق 4/42. [7] د. صبري الدمرداش: قطوف من سير العلماء 3/81، 82. [8] د. علي عبد الله الدفاع: العلوم البحتة في الحضارة العربية والإسلامية ص391. [9] د. صبري الدمرداش: قطوف من سير العلماء 3/83. [10] د. رحاب خضر عكاوي: موسوعة عباقرة الإسلام 4/43. [11] د. علي عبد الله الدفاع: العلوم البحتة في الحضارة العربية والإسلامية ص392. [12] المصدر السابق ص389.

__________________

|

|

#12

|

||||

|

||||

|

علماء المسلمين واكتشاف قانون الجاذبية د. راغب السرجاني متابعة لإنجازات المسلمين السابقة وجهودهم في اكتشاف أهمِّ قوانين الفيزياء، وهي قوانين الحركة الثلاثة، وتنويهًا باكتشافاتهم الباهرة في الفيزياء، والتي ما فتئت تُنسب لغيرهم ممن أتوا بعدهم بقرون وقرون. كان هناك أيضًا "قانون الجاذبية"، والذي تكمن أهميته في أنه يربط الأجرام السماويَّة ويحفظ تماسكها وانتظامها في مداراتها، وباكتشافه استطاع العلماء تفسير سقوط الأجسام نحو الأرض، وفَهْم المزيد عن حركة الكواكب حول الشمس في مدارات دائريَّة تقريبًا، وذلك بفرض أن التجاذب بين الشمس وكواكبها هو السبب في تلك الحركة الدورانيَّة. علماء المسلمين واكتشاف قانون الجاذبية المشهور عند عموم الناس أيضًا في الشرق والغرب، ويدرسه طلاب المدارس والجامعات أن مكتشف هذا القانون هو إسحاق نيوتن، وذلك عندما سقطت عليه يومًا تفاحة من شجرة كان يجلس تحتها، وحينها أخذ يفكر في سبب سقوطها حتى توصَّل إلى قانون الجاذبية هذا ووضع صياغته، والذي يُثبت فيه أن كل جسم مادِّي يجذب غيره من الأجسام المادِّيَّة، بقوَّة تزيد أو تنقص حسب الكتلة والمسافة بينهما! لكن هل هذه هي الحقيقة؟ إن طبيعة العلم التراكميَّة لَتُؤَكِّد أنه ما كان يمكن لنيوتن أن يتوصَّل إلى صياغة قانونه الشهير هذا -كما كان الحال مع قوانين الحركة الثلاثة- لولا أنه وقف على أكتاف سابقيه من جهابذة العلماء، وعلى مرِّ العصور، ولعلَّ في سرد الدكتور أحمد فؤاد باشا للقصَّة من أولها ما يُظهِر هذه الحقيقة المهمَّة. يقول الدكتور أحمد فؤاد باشا بعد أن أشار إلى محاولةِ الفيلسوف اليوناني أرسطو النظريةِ لتفسير السقوط الحرِّ للأجسام: "وقد اهتدى علماء المسلمين -بفضل دينهم الحنيف- إلى المنهج العلمي السليم في تحصيل العلوم والمعارف، فلم يقبلوا تمامًا البراهين الفلسفيَّة للآراء التي يمكن اختبار صحَّتها تجريبيًّا، وفطنوا إلى أن التفسير العلمي لظواهر الكون يكتسب دقَّته من مدى تعبيره عن الحقيقة العلميَّة الكامنة وراء سلوك هذه الظواهر، وقدَّموا لأول مرَّة في تاريخ العلم أساسًا مقبولاً لتفسير السقوط الحرِّ للأجسام تحت تأثير الجاذبيَّة الأرضيَّة"[1]. وقد بدأ الهمداني[2] هذه الثورة العلميَّة بقوله في كتابه (الجوهرتين العتيقتين المائعتين من الصفراء والبيضاء) في سياق حديثه عن الأرض وما يرتبط بها من مياه وهواء: "فمن كان تحتها[3] فهو في الثابت في قامته كمن فوقها، ومسقطه وقدمه إلى سطحها الأسفل كمسقطه إلى سطحها الأعلى، وكثبات قدمه عليه، فهي بمنزلة حجر المغناطيس الذي تجذب قواه الحديد إلى كل جانب..."[4]. وبهذا التوضيح يكون الهمداني قد أرسى أول حقيقة جزئيَّة في فيزياء ظاهرة الجاذبيَّة، وهي ما يُعرف -كما يقول الدكتور أحمد فؤاد باشا- بـ (طاقة الموضع) أو (طاقة الكمون) الناتجة أصلاً عن ارتفاع الأجسام عن الأرض، وإن لم يقل في النصِّ صراحة أن الأجسام تجذب بعضها البعض، وهو المعنى الأساسي الشامل لقانون الجذب العام لنيوتن.  ويأتي بعده أبو الريحان البيروني ويؤكِّد ما سبق إليه الهمداني من أن الأرض تجذب ما فوقها نحو مركزها وذلك في كتابه (القانون المسعودي)، كما ذَكَر الخازني في كتابه (ميزان الحكمة) أن الجسم هو الذي يتحرَّك بقوَّة ذاتية أبدًا إلى مركز الأرض فقط، وكذلك فطن الرازي إلى تعميم فكرة الجاذبيَّة على جميع الأجسام الموجودة في الكون، ثم نجح هبة الله بن ملكا البغدادي في تصحيح الخطأ الجسيم الذي وقع فيه أرسطو، عندما قال بسقوط الأجسام الثقيلة أسرع من الأجسام الخفيفة، وسبق جاليليو في إثبات الحقيقة العلميَّة المهمَّة التي تقضي بأن سرعة الجسم الساقط سقوطًا حُرًّا تحت تأثير الجاذبيَّة الأرضية لا تتوقَّف إطلاقًا على كتلته، وذلك عندما تخلو الحركة من أي معوقات خارجيَّة، ويعبِّر عن هذه الحقيقة بكلماته في كتابه (المعتبر في الحكمة) فيقول: "... وأيضًا لو تحرَّكت الأجسام في الخلاء لتساوت حركة الثقيل والخفيف، والكبير والصغير، والمخروط المتحرِّك على رأسه الحاد، والمخروط المتحرك على قاعدته الواسعة في السرعة والبطء؛ لأنها إنما تختلف في الملاء بهذه الأشياء بسهولة خرقها لما تخرقه من المقاوم المخروق كالماء والهواء وغيرهما"[5]. ومن ناحية أخرى، أضاف البغدادي حقائق جديدة عن ظاهرة الجاذبيَّة من خلال دراسته لحركة المقذوفات، من حيث إن حركتها إلى أعلى عند القذف تعاكس فعل الجاذبيَّة الأرضيَّة، أو أن القوَّة القسرية التي قُذِف بها الجسم إلى أعلى تعمل في تضادٍّ مع قوَّة الجاذبيَّة الأرضيَّة، فهو يقول: "... فكذلك الحجر المقذوف فيه ميل مقاوم للميل القاذف؛ إلا أنه مقهور بقوة القاذف؛ ولأن القوة القاسرة عرضية فيه، فهي تضعف لمقاومة هذه القوة والميل الطبيعي ولمقاومة المخروق... فيكون الميل القاسر في أوَّله على غاية القهر للميل الطبيعي، ولا يزال يضعف ويُبطِئ الحركة ضعفًا بعد ضعف وبطئًا بعد بطء حتى يعجز عن مقاومة الميل الطبيعي، فيغلب الميل الطبيعي فيحرك إلى جهته". يقول الدكتور أحمد فؤاد باشا معلِّقًا: وهنا تجدر الإشارة إلى أن البغدادي لا يستخدم مفهوم (الميل) كقوة خفيَّة أو (وحشيَّة) طبيعيَّة في اتجاه الحنين إلى حضن الأمِّ كوكب الأرض، مثلما قال أرسطو، ولكنه عنى به القوة الماديَّة التي تتحكم علميًّا في حركة المقذوف صعودًا ضدَّ الجاذبيَّة وهبوطًا في اتجاهها، والسؤال الذي طرحه البغدادي فيما يتعلَّق بهذه القضية العلميَّة هو: هل يتوقف الحجر المقذوف عند أعلى نقطة يصل إليها حين يبدأ في الارتداد إلى سطح الأرض؟ ويجيب هو نفسه بالنصِّ الواضح الصريح: "مَنْ تَوَهَّم أن بين حركة الحجر علوًّا المستكرِهة بالتحليق وبين انحطاطه وقفةً فقد أخطأ، وإنما تضعف القوَّة المستكرِهة له وتقوى قوى ثقله، فتصغر الحركة، وتخفى حركته على الطرف، فيتوهَّم أنه ساكن". ويتابع الدكتور أحمد فؤاد باشا فيقول: "وتحدَّث الخازن عن التسارع (أو العجلة) في سقوط الأجسام نحو الأرض، وضمن كتابه (ميزان الحكمة) ما يدلُّ على معرفته بالعَلاقة الصحيحة بين السرعة التي يسقط بها الجسم نحو سطح الأرض والبُعد الذي يقطعه والزمن الذي يستغرقه، وهي العَلاقة التي تنصُّ عليها المعادلات الرياضية المنسوبة لجاليليو في القرن السابع عشر الميلادي. وهكذا يتَّضح أن علماء الحضارة الإسلاميَّة قد نجحوا في التوصُّل إلى حقائق جزئيَّة على طريق استكمال التصوُّر الإنساني لظاهرة الجاذبيَّة، بعيدًا عن الآراء الفلسفيَّة القديمة، واستنادًا إلى ما أثبتوه من أن مناهج البحث في المعرفة تعتمد على طبيعة موضوعاتها، ولولا هذه الثورة الهائلة التي أحدثوها في منهجيَّة التفكير والبحث العلمي السليم لظلَّت خرافات القدماء قائمة حتى وقتنا هذا، ولما وجد إسحاق نيوتن مَنْ يقف على أكتافهم من عمالقة العلماء لكي يصنع مجده وشهرته"[6]. وإذا كان من قول أو تعليق فإنما هو إعادة النظر في تاريخ قوانين الحركة، وأيضًا قانون الجاذبيَّة، وردّ الحقِّ إلى أصحابه. [1] أحمد فؤاد باشا: التراث العلمي الإسلامي.. شيء من الماضي أم زاد للآتي؟ ص90. [2] الهمداني: هو أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني (280- 334هـ/893- 945م)، مؤرخ، عالم بالفلك والفلسفة والأدب، شاعر مكثر، من أهل اليمن، ولد ونشأ بصنعاء. انظر: السيوطي: بغية الوعاة 1/498، والزركلي: الأعلام 2/179. [3] أي تحت الأرض عند الأسفل. [4] الحسن بن أحمد الهمداني: الجوهرتين العتيقتين المائعتين من الصفراء والبيضاء، تحقيق ودراسة د. أحمد فؤاد باشا، نقلاً عن أحمد فؤاد باشا: التراث العلمي الإسلامي.. شيء من الماضي أم زاد للآتي؟ ص90. [5] انظر: أحمد فؤاد باشا: التراث العلمي الإسلامي.. شيء من الماضي أم زاد للآتي؟ ص91. [6] المصدر السابق ص92.

__________________

|

|

#13

|

||||

|

||||

|

علوم الحضارة الإسلامية ودورها الإنساني  د. علي عفيفي الحضارة (Civilization) في اللغة تعني الإقامة في الحضر، والحضارة ضد البادية، ولهذا فقد تعددت تعريفات الحضارة وتنوعت تبعًا لذلك دلالاتها بتنوع تعريفاتها، فرأى بعض الباحثين أنها مدى ما وصلت إليه أمة من الأمم في نواحي نشاطها الفكري والعقلي من عمران وعلوم وفنون وما إلى ذلك، وهذا يعني أن الحضارة حسب هذا التعريف تختص بالجانب المادي فقط. وعرفها آخرون بأنها المظاهر الفكرية التي تسود أي مجتمع، وهذا يعني أن الحضارة مرادفة للثقافة ومقتصرة على الجانب الفكري أو المعنوي فقط. وعلى هذا يمكننا أن نعرف الحضارة الإسلامية (The Islamic Civilization) بأنها: ما قدمه المجتمع الإسلامي (social Islamic) للمجتمع البشري من قيم ومبادئ، في الجوانب الروحية والأخلاقية، فضلاً عما قدمه من منجزات واكتشافات واختراعات في الجوانب التطبيقية والتنظيمية، وما يخدم المجتمع الإنساني من الوسائل والأسباب التي تمنحه سعادة التعاون والإخاء، والأمن والطمأنينة والرخاء، وتمنحه سيادة النظام والعدل والحق، وانتشار الخير والفضائل الجماعية، ويدخل في هذا أنواع التقدم الاجتماعي الشامل للنظم الإدارية، والحقوقية، والمادية، والأخلاق والتقاليد، والقيم، والعادات، وسائر طرق معاملة الناس بعضهم بعضًا في علاقاتهم المختلفة، وكل أنواع العلوم والثقافات. فتعاليم الدين الإسلامي عالمية لأنها تُعد الإنسان لمستقبل خالد، فالاعتقاد بإله واحد، يقود إلى إذابة كل مبدأ عرقي، أو شعور قومي، من أجل ذلك كانت رسالة الحضارة الإسلامية يشترك في تحقيقها العملي وبنائها التطبيقي كل من استجاب لها من كل عرق ولون ولغة. ولهذا جدير بكل مسلم أن يفخر بتاج المجد الذي صنعه بناة الحضارة الصادقون من المسلمين في كل بلد من بلاد الإسلام، في سالف العصور الإسلامية التي استجابت للإسلام، وأحسنت تطبيق تعاليمه، فإذا كانت الحضارة الإسلامية عالمية وإنسانية فإن مقتضى ذلك أن تكون صالحة للتطبيق في كل البيئات الإنسانية، وأن تكون كذلك صالحة على مر الأزمان باعتبارها رسالة السماء الخاتمة لكل الرسالات. ولما كانت رسالة الإسلام هي خاتمة الرسالات السماوية، وكان الرسول "صلى الله عليه وسلم" خاتم الرسل، فمن الضروري أن تكون الحضارة القائمة على هذه الرسالة حضارة متطورة، تستطيع أن تسع كل تطورات الحياة الإنسانية؛ وتحقق ما يخدم المجتمع الإنساني (Social Humanities) ، بحيث تواجه ما يجدّ في حياة البشر من تطورات في شتى المجالات، ولا تقف جامدة أمام متغيرات الحياة البشرية في واقعها الفردي والاجتماعي، ولذلك أقامت أساس تشريعاتها، وقوانينها، وآدابها على أصلين ثابتين هما: الكتاب والسنة، فنرى المبادئ والأصول الكلية جميعها تعود إليهما. لقد اعتنى المسلمون بالعلوم الطبيعية؛ حيث قاموا بترجمة المؤلفات اليونانية، ولكنهم لم يكتفوا بنقلها، بل توسعوا فيها، وأضافوا إليها إضافات هامة؛ تعتبر أساس البحث العلمي الحديث، وقد قويت عندهم الملاحظة، وحب التجربة، فأضاف الأطباء المسلمون إلى ما ترجموه وورثوه عن اليونان وغيرهم، فألفوا وابتكروا منجزات جديدة من أهمها: اعتمادهم المشاهدة والتجربة، وتجريبهم المنهج التجريبي، والتشخيص، والنظر إلى تاريخ المريض الطبي، وانتباههم للعدوى، والأمراض المعدية، وبراعتهم في علم الجراحة والتشريح، واكتشافهم الدورة الدموية الصغرى. ولهذا فقد اتفق الباحثون المنصفون على أن الحضارة الإسلامية كانت لها آثار بالغة في الحضارة الغربية، تتمثل في: تأثير مبادئ الحضارة الإسلامية تأثيرًا كبيرًا في حركات الإصلاح الدينية التي قامت في أوروبا منذ القرن السابع الميلادي حتى عصر النهضة الحديثة، فالإسلام الذي أعلن وحدانية الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وتنزيهه عن التجسيم والتشبيه والتعطيل، كما أعلن استقلال الإنسان في عبادته وصلته مع الله وفهمه لشرائعه دون وساطة مخلوق أيًا كانت منزلته، كان عاملاً كبيرًا في تفتيح أذهان شعوب أوروبا إلى هذه المبادئ السامية والتأثر بها مع فتوحات الإسلام في الشرق والغرب، إذ قام في القرن السابع الميلادي في الأوروبيين من ينكر عبادة الصور، ثم قام بعدهم من ينكر الوساطة بين الله وعباده، ويدعو إلى الاستقلال في فهم الكتب المقدسة بعيدًا عن سلطان رجال الدين ومراقبتهم، ويؤكد كثير من الباحثين أن «لوثر» في حركته الإصلاحية كان متأثرًا بما قرأه عن العلماء المسلمين من آراء في العقيدة والوحي، وقد كانت الجامعات الأوروبية في عصره لا تزال تعتمد على كتب العلماء المسلمين التي ترجمت إلى اللاتينية. ولم يقتصر أثر الحضارة الإسلامية في الحضارة الأوروبية (European Civilization) على العقيدة والدين والعلوم التطبيقية واللغة، بل تعداه ليشمل مجال التشريع، حيث كان لاتصال الطلاب الأوروبيين بالمدارس والجامعات الإسلامية في الأندلس وغيرها أثر كبير في نقل مجموعة من الأفكار الفقهية والتشريعية إلى لغاتهم، ففي عهد نابليون في مصر ترجم أشهر كتب الفقه المالكي إلى اللغة الفرنسية، ومن أوائل هذه الكتب «كتاب الخليل» الذي كان نواة للقانون المدني الفرنسي، وقد جاء متشابهًا إلى حد كبير مع أحكام الفقه المالكي. في الفترة الذهبية من تاريخ الإسلام، أنشئت المدارس والجامعات في مختلف البلاد الإسلامية شرقًا وغربًا، وكثرت المكتبات وامتلأت بالمؤلفات في شتى العلوم من طب ورياضيات وكيمياء وجغرافيا وفلك، اجتذبت هذه المدارس والجامعات والمكتبات الباحثين الأوروبيين عن المعرفة، وكانوا شديدي الإعجاب والشغف بكل ما يدرسون ويقرأون من هذه العلوم في جو من الحرية لا يعرفون له مثيلاً في بلادهم، ففي الوقت الذي كان علماء المسلمين يتحدثون في حلقاتهم العلمية ومؤلفاتهم عن دوران الأرض وكرويتها وحركات الأفلاك والأجرام السماوية، كانت عقول الأوروبيين تمتلئ بالخرافات والأوهام عن هذه الحقائق كلها، ومن ثم ابتدأت حركة الترجمة من العربية إلى اللاتينية، وغدت كتب علماء المسلمين تدرس في الجامعات الأوروبية. وكذلك تأثر الأوروبيون وخاصة شعراء الأسبان بالأدب العربي تأثرًا كبيرًا، فقد دخل أدب الفروسية والحماسة والمجاز والتخيلات الراقية إلى الآداب الأوروبية عن طريق الأدب العربي في الأندلس على الخصوص. من هنا يتبين أن الحضارة الإسلامية تمثل حلقة مهمة في سلسلة الحضارة الإنسانية (Civilization Humanities) التي لا يمكن بناؤها بعيدًا عن أسس ومبادئ تلك الحضارة المجيدة، فقد أسهمت في وضع أساس الحضارات الحديثة (Modern civilization) بنصيب موفور، وأن فضلها عليها واضح غير منكور، وفي الحق، إن الحضارة الإسلامية قد أحدثت ثورة علمية عَمَّ خيرها العالم الإنساني كله، وقد اعترف بذلك كثير من المفكرين المنصفين الأوروبيين. ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة التي يقدمها الدكتور خالد حربي ليتناول علوم الحضارة الإسلامية ودورها في الحضارة الإنسانية، من خلال محاولة الإجابة على مجموعة من التساؤلات التي طرحها في مقدمته وتتمثل في: هل شهد المجتمع العلمي الإسلامي اهتمامًا بالعلوم إبان ازدهار حضارته؟ وما طبيعة هذه العلوم؟ وكيف تعامل العلماء مع تلك العلوم التي انتقل معظمها من الأمم الأخرى؟ وهل ابتكروا علومًا جديدة لم يكن لها وجود لدى أسلافهم؟ وهل قدم العلماء العرب والمسلمون إضافات أصلية في العلوم التي بحثوا فيها عملت على تطورها وتقدمها وأثرت في الحضارة اللاحقة وفي بقية الإنسانية عمومًا؟ أسئلة منهجية وجوهرية يحاول المؤلف الإجابة عليها من خلال عشرة فصول تناولت علوم الرياضيات، والفلك، والجغرافيا، والكيمياء، والطب، والطب النفسي، والميكانيكا، والهيدروليات، والتكنولوجيا، والبصريات، وعلم الطفيليات والأحياء المجهرية. ففي الفصل الأول الخاص بالخوارزمي كمدرسة رياضياتية أفادت الإنسانية بين الدكتور حربي كيف بدأ تكوين الخوارزمي العلمي، ومدى أثر هذا التكوين في إنجازاته العلمية، ثم وقف بصورة موجزة على التطور العلمي والتاريخي للرياضيات حتى عصر الخوارزمي، وذلك بغرض معرفة أبعاد الإنجاز الذي تم على يديه باعتباره أهم علماء الرياضيات في القرن الثالث الهجري، وقاد ذلك إلى التعرف على أبعاد إنجازات علماء المسلمين خلال عصر الخوارزمي، لكي نقف على مدى تأثر هؤلاء العلماء بالخوارزمي، واتضح أن تأثير الخوارزمي لم يمتد إلى علماء الرياضيات المسلمين في العصور اللاحقة فقط، بل امتد إلى العالم الغربي إلى الدرجة التي جعلت العلماء الأوروبيين يعترفون بأن الخوارزمي هو المسؤول بصورة أساسية عن تأسيس علم الجبر، وجاءت معرفة الغرب لكتاب الجبر والمقابلة عن طريق الترجمات اللاتينية التي وضعت له، فلقد ترجمه جيرارد الكريموني، وروبرت الشستري في القرن الثاني عشر الميلادي، ليصبح أساس لدراسات كبار علماء الرياضيات الغربيين. ثم خصص الفصل الثاني للرياضيات بعد الخوارزمي حيث تحدث عن ستة علماء رياضيات أتوا من بعده وهم أبوكامل، ثابت بن قرة، الكوهي، أبوالوفاء البوزجاني، عمر الخيام، الكاشي، وبينت الدراسة كيف أن الحضارة الإنسانية لم تتوقف على الإفادة من الحضارة الإسلامية في الرياضيات على الخوارزمي فحسب، بل اعتبر علماء الغرب ثابت بن قرة أعظم هندسي على الإطلاق، ثم كيف استخرج أبي سهل الكوهي حلولاً للفروض التي عجز أرشميدس عن إثباتها، وكيف اعترف علماء الغرب بأن أبا الوفاء البوزجاني هو أول من وضع النسبية المثلثية، وأوجد طريقة لحساب جداول الجيب، ليؤسس ويضع بذلك الأركان التي قام عليها علم حساب المثلثات الحديث، ثم كيف توصل عمر الخيام لحلول معادلات الدرجة الثالثة ليعد في نظر علماء الغرب أول من أبدع فكرة التصنيف، ثم اتفاقهم على أن غياث الدين الكاشي هو الذي ابتكر الكسر العشري، كما وضع قانونًا خاصًا بتحديد قياس أحد أضلاع المثلث انطلاقًا من قياس ضلعيه الآخرين، وقياس الزاوية المقابلة له، وقانون خاص بمجموع الأعداد الطبيعية أو المتسلسلة العددية المرفوعة إلى القوة الرابعة، وهو قانون لا يمكن التوصل إليه إلا من شخصية تمتلك مميزات عقلية وعلمية خاصة. وفي الفصل الثالث الذي خصصه المؤلف لعلم الفلك تناول أهم أعلام الفلك الإسلامي وأثرهم في الحضارة الإنسانية، ومنهم: الفزاري، وأبو معشر البلخي، الفرغاني، إبراهيم بن سنان، البتاني، نصير الدين الطوسي، فبين كيف أفادت الإنسانية منهم ومن علمهم، فأوضح كيف أفاد الطوسي الإنسانية باهتمامه بالهندسة اللاإقليديسية الفوقية، تلك التي تلعب دورًا حاليًا في تفسير النظرية النسبية، كما أنه برهن بكل جدارة على المصادرة الخامسة من مصادرات إقليدس، وبذلك يكون الطوسي قد وضع أساس الهندسة اللاإقليديسية الحديثة، والتي تقترن بأسماء علماء غربيين. وأوضحت الدراسة كيف اهتم المسلمون بالفلك كعلم ينظر في حركات الكواكب الثابتة والمتحركة والمتحيزة، ويستدل من تلك الحركات على أشكال وأوضاع الأفلاك التي لزمت عنها هذه الحركات المحسوبة بطرق هندسية، وبنى علماء الفلك المراصد الفلكية، ووضعوا آلات الرصد، التي كانت تصنع بمدينة حران في العصر العباسي، ثم انتشرت صناعتها في جميع أنحاء الخلافة العباسية منذ زمن المأمون، وعكف علماء الفلك في المراصد على الدراسة والرصد والتأليف، فجاءوا بآراء ونظريات أصلية عبرت بحق عن روح الإسلام وحضارته، وأفادت منها الإنسانية جمعاء. وجاء الفصل الرابع ليوضح أثر علماء الجغرافيا الإسلاميين في نهوض علم الجغرافيا فبين كيف أدت الفتوح الإسلامية إلى زيادة اهتمام الخلفاء بعلم الجغرافيا لمعرفة حدود خلافتهم ومدنها وقراها، والطرق المؤدية إليها، وذلك لتسهيل الاتصال والبريد بين عاصمة الخلافة المركزية وبقية أرجائها، وساعد على ذلك أيضًا انتشار ظاهرة الرحلة في طلب العلم، فضلاً عن كثرة الرحلات التجارية نتيجة للتطور الاقتصادي، كل ذلك أدى إلى التوسع في البحوث الجغرافية فنشط التأليف الجغرافي المعتمد على الدراسات الميدانية، فبرز عدد من الجغرافيين العرب أثروا في الحضارة الإنسانية، منهم: اليعقوبي، ابن خردذابة، الإصطرخي، ابن حوقل، المقدسي، البكري، الإدريسي، ابن جبير، ياقوت الحموي، القزويني، أبوالفداء، ابن بطوطة. فقد أفاد الغرب من كتاب اليعقوبي «البلدان»، ومن كتاب «المسالك والممالك»، لابن خردذابة، والذي عد أول مصنف عربي في الجغرافيا الوصفية، ولهذا فقد أثر في الجغرافيين اللاحقين على ابن خردذابة، وامتد هذا التأثير حتى العصر الحديث، أما كتاب «المسالك والممالك»، للإصطرخي، فقد امتاز بخرائطه التي أفرد منها لكل إقليم خريطة على حده، وجاء كتاب «المسالك والممالك» لابن حوقل، ليعد من المؤلفات الجغرافية العربية التي أفادت منها الإنسانية جمعاء، وكشفت الدراسة النقاب عن أن أول معجم جغرافي عربي مرتب بحسب حروف الهجاء هو معجم «ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع»، للبكري، والكتاب فريد لا يمكن مقارنته بشيء آخر، ويمثل مرجعًا أساسيًا لمن يبحث في الجغرافيا، وامتاز كتاب الإدريسي «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» بشموله لجميع أقاليم العالم، وبما احتواه من خرائط كثيرة ودقيقة موضحة للأماكن التي يتحدث عنها، ليستخرج منه أحد العلماء الغربيين خريطة جامعة للعالم كما رسمه الإدريسي. وفي الفصل الخامس تحدث المؤلف عن جابر بن حيان كمدرسة كيميائية أفادت الإنسانية، فتناول نشأته وأثرها على توجهه العلمي، وأوضح كيف أن الفكر اليوناني، ومدرسة الإسكندرية والثقافة الإسلامية كانت بمثابة البنية المعرفية التي انطلق منها، لكنه انتهى إلى نتائج علمية جديدة مبتكرة، فأسهم في بناء المنهج التجريبي في مقابل المنهج التأملي العقلي الذي برع فيه اليونانيون، ثم أوضح بنية مدرسته التعليمية، والمبادئ والقواعد التي رأى أنها تحكم علاقة أعضاء المدرسة وتشكل البنية الأساسية التي تقوم عليها، ثم تناول منهجه البحثي وإنجازاته ومؤلفاته العلمية وأوضح أثرها في الإنسانية، فبين أثرها في الكيميائيين اللاحقين له سواء على المستوى العربي أو الغربي، وخاصة عملياته الكيميائية كالتبخير والتقطير والترشيح والتكليس والإذابة والتبلور والتصعيد، فكان أول من استحضر حامض الكبريتيك بتقطيره من الشبة، واستخرج حامض النيتريك، وأول من اكتشف الصودا الكاوية، وأول من استخرج نترات الفضة، وثاني أكسيد الزئبق، واستحضر كربونات الصوديوم، وكربونات الرصاص القاعدي، والزرنيخ، والكحل (كبريتيد الأنتيمون)، وغيرها من الإنجازات التي جعلت جابر بن حيان صاحب مدرسة كيميائية مميزة لها إنجازاتها العلمية الهامة التي كانت بمثابة الأسس التي عملت على تطور الكيمياء العربية فيما بعد عصر جابر، وساعدت على تأسيس وقيام علم الكيمياء الحديث، كدور للحضارة الإسلامية كحلقة من حلقات الحضارة الإنسانية في مجال علم الكيمياء. ثم خُصص الفصل السابع لعلم الطب بعد الرازي حيث تحدث عن ستة أطباء أتوا من بعده وهم ابن الجزار، علي بن العباس، الزهراوي، ابن سينا، بنُو زهر، ابن النفيس، وبينت الدراسة كيف أن الحضارة الإنسانية لم تتوقف على الإفادة من الحضارة الإسلامية في الطب على الرازي فحسب، بل أثر علماء المسلمين اللاحقين على الرازي في الحضارة الغربية الحديثة، فكتاب «زاد المسافر» لابن الجزار ترجم إلى اللغات الأوروبية واستفاد منه الأطباء الغربيون، واشتهر كتاب «كامل الصناعة» لعلي بن العباس في اللاتينية بالكتاب الملكي، حتى ظهور كتاب «القانون» لابن سينا، وأوضحت الدراسة أن كتاب الزهراوي «التصريف لمن عجز عن التأليف» الموسوعة في عمليات ربط الشرايين، واستئصال حصى المثانة، وتفتيتها، والتهاب المفاصل، وشق القصبة الهوائية. وبينت الدراسة أن كتاب «القانون في الطب» لابن سينا يعد من أهم موسوعات الطب العربي الإسلامي، وقد أفادت منه الحضارة الإنسانية في عمومها، ويدلنا على ذلك ترجماته الكثيرة، فقد ترجم في القرن الخامس عشر الميلادي أكثر من ستة عشر مرة، وعشرين مرة في القرن السادس عشر، وأفادت الحضارة الغربية الحديثة من إنجازات بني زُهر، كما قدم ابن النفيس اكتشافه للدورة الدموية الصغرى للعالم أجمع، ولم يتم الكشف عن هذا الاكتشاف إلا في بداية القرن العشرين. أما الفصل الثامن، الذي جاء بعنوان «إبداع الطب النفسي العربي الإسلامي وأثره في الإنسانية»، فأوضح دور كل من: الرازي، وجبرائيل بن بختشيوع، وابن سينا، أوحد الزمان البلدي البغدادي، سكرة الحلبي، رشيد الدين أبوحليفة، في الإسهام في الطب النفسي، فتصدوا لمعالجة الأمراض النفسية وقدموا لها ما ساعد على شفائها، فكان الرازي أول طبيب فكر في معالجة المرضى الذين لا أمل في شفائهم، فعالج الأمراض التي اعتبرها سابقوه مستحيلة البرء، كالصرع والمنخوليا، كما عالج جبرائيل بن بختشيوع الفصام التشنجي، أو الفصام التصلبي، الذي يتميز سلوك صاحبه بالتيبس النفسي والجسمي، وكان ابن سينا أول من ربط وظائف الإحساسات والخيال والذاكرة بشروطها الفسيولوجية، وبهذا لم يسبقه أحد في إلقاء الضوء الساطع على علم النفس التجريبي، وعالج مرض الوعي بالذات، كما عالج الطبيب أوحد الزمان مرض الهلاوس، واستخدم الطبيب سكرة الحلبي نظرية العلاج المعقود على المريض، إلى غير ذلك من الأمراض النفسية التي اكتشفها وعالجها الأطباء العرب الإسلاميون، كان لها أكبر الأثر في قيام وتطور علم النفس الحديث. وعند الحديث في الفصل التاسع عن علوم الميكانيكا والهيدروليات والتكنولوجيا والبصريات، تناول بنوموسى بن شاكر كجماعة علمية أفادت الإنسانية، وكنموذج للأسر العلمية التي شهدها تاريخ العالم العربي، فبين كيف استطاع الأخوة الثلاثة أبناء موسى بن شاكر أن يكونوا جماعة علمية متآزرة نبغت في كافة هذه العلوم، فوقف في سياق البحث على أهم الأعمال العلمية النظرية والتطبيقية التي قومتها الجماعة، فقدموا منظومة علمية ومعرفية هامة شغلت مكانًا رئيسيًا في تاريخ العلم بعامة، وتاريخ التكنولوجيا بخاصة، فأرانا كيف قدمت جماعة بني موسى من خلال مؤلفاتها إسهامات جليلة في العلوم التي بحثوا فيها، ومنها: نظرية ارتفاع المياه، واختراع الساعة النحاسية الدقيقة، وقياس محيط الأرض، وتأسيس علم طبقات الجو، إلى غير ذلك من الابتكارات والاختراعات التي ضمنوها كتبهم، فأسهموا في تطور العلوم التي ألفوا فيها. ثم أوضحت الدراسة دور علماء آخرون مثل: الحسن بن الهيثم، والبيروني، والخازن، وبديع الزمان الجزري، وكمال الدين الفارسي، فبينت أن أعظم مآثر الحسن بن الهيثم تأثيرًا في العالم نظريته في الإبصار، ثم أوضحت كيف اعترف علماء الغرب بأن البيروني أول من فكر في علم الجاذبية، وليس نيوتن، وانتهت الدراسة إلى أن أبا الفتح عبدالرحمن الخازن بحث في كتابه «ميزان الحكمة» ظاهرة الضغط الجوي قبل توريتشلي بخمسمائة عام، فكان كتابه الركيزة الأساسية في قيام العلم الطبيعي الحديث، وكذلك فعل الجزري فجمع بين العلم والعمل، ولهذا حق لعلماء الغرب أن يصفوه بأعظم المهندسين في التاريخ، وفي كتابه «تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر» درس كمال الدين الفارسي كيفية انعكاس الضوء والإبصار، ومظاهر الخداع البصري، وطور نظرية قوس قزح، فسبق ببحوثه ابن الهيثم وغيره من علماء الغرب والمسلمين، كما سبق بحوث ديكارت ونيوتن بقرون طويلة. وفي الفصل العاشر والأخير زعم المؤلف أنه يؤصل لعلم جديد من العلوم الإبداعية المهملة في الحضارة الإسلامية، ألا وهو علم الطفيليات والأحياء المجهرية، مقدمًا من المبررات ما يعزز دعوته بأن أبا بكر الرازي يعد أول عالم في العالم يتطرق لبحث ودراسة واكتشاف مرض الجدري والحصبة، والذي يدخل في صميم علم الأحياء المجهرية الحديث، وفي القانون في الطب لابن سينا ولأول مرة في تاريخ الطب يكتشف ويعترف ويصف ابن سينا مرض الجمرة الخبيثة، والطفيل المسبب لها، وما ينتج عنها من حمى أطلق عليها الحمى الفارسية، والعجيب أن المصطلح المعبر عن الجمرة الخبيثة يعبر حرفيًا عن الاسم الذي أطلقه ابن سينا على هذه الجمرة وهو «الجمرة الفحمية»، كما قدم ابن سينا وصفًا لمرض السل ولأول مرة في تاريخ الطب في كتابه القانون، كذلك عد ابن زهر أول من اكتشف جرثومة الجرب وسماها «صؤابة» وهو اكتشاف مثير يأخذ به علم الطفيليات والأحياء المجهرية إلى اليوم. خلاصة القول: إن العمل العلمي الذي قدم في هذا الكتاب يدل بصورة قوية على أن الحضارة الإسلامية تشغل مكانًا مرموقًا بين حضارات العالم المختلفة، وذلك بفضل ما قدمته للإنسانية من علوم أفادت منها، وكانت بمثابة الأساس القوي المتين الذي قامت عليه الحضارة الغربية الحديثة، وفي النهاية قدم المؤلف توصية للباحثين لكشف أسرار معظم هذه المؤلفات التي مازالت مخطوطة، فهي تستحق أن ننفض عنها غبار السنين بالدراسة والاستيعاب والفهم والتحقيق، لعلنا نكشف عما تحتويه من كنوز مازالت فاعلة حتى اليوم، وتلك هي النتيجة النهائية التي نبهت لها الدراسة، التي تستحق القراءة والتعمق لما قدمته من نتائج جديدة على المكتبة العربية.

__________________

|

|

#14

|

||||

|

||||

__________________

|

|

#15

|

||||

|

||||

|

إسهامات علماء المسلمين في الطب د. راغب السرجاني المقصود بعلوم الحياة أو العلوم الكونية: يُطْلَق على علوم الحياة تسميات أخرى مثل: العلوم الكونية، العلوم التقنية، العلوم التطبيقية، العلوم التجريبية.. وقد آثرتُ تسميتها بعلوم الحياة وذلك في مقابل علوم الشرع؛ لأني أرى أن بها تنصلح الحياة على الأرض، وهي تعني: العلوم النافعة التي يهتدي إليها الناس بعقولهم وتجارِبهم ومشاهداتهم، ويستطيعون من خلالها عمران الأرض وإصلاحها وتسخير إمكانياتها، واستكشاف الكون والبيئة، وهي مثل علوم الطب والهندسة والفلك والكيمياء والفيزياء والجغرافيا، وعلوم الأرض والنبات والحيوان، وغير ذلك من العلوم التي تشمل الماديات المبثوثة في الكون، والتي يحتاج إليها البشر في إصلاح حياتهم. ولقد بلغت مكانة علوم الحياة في ظلِّ الإسلام مبلغًا عظيمًا، حتى أصبح المسلمون فيها سادة، وقد ملكوا ناصيتها كما ملكوا ناصية العالم، فغدت جامعاتهم مفتوحة للطلبة الأوربيين الذين نزحوا من بلادهم لطلب تلك العلوم، وطفق ملوك أوربا وأمراؤها يَفِدُون إلى بلاد المسلمين ليعالَجوا فيها، وهو ما دعا العلاّمة الفرنسي جوستاف لوبون يتمنى لو أن المسلمين استولوا على فرنسا؛ لتغدو باريس مثل قرطبة في إسبانيا المسلمة[1]"[2]. وقال أيضًا تعبيرًا عن عظمة الحضارة العلميَّة في الإسلام: "إن أوربا مدينة للعرب (المسلمين) بحضارتها. وفي هذه المقالات نتناول جوانب من إسهامات المسلمين في علوم الحياة، ونبرز عظمة هذه الإسهامات، ومكانة ذاك التغيير الذي أثّر -ولا يزال- في مسيرة الإنسانيَّة. تطوير العلوم المتداولة: لا شكَّ أنه كانت هناك علوم كثيرة متداولة قبل المسلمين، ساهمت فيها الحضارات السابقة بآثار طيِّبة، وهو ما اتَّكأ عليه المسلمون -ولهم الفخر في إعلان ذلك والتصريح به- عند بدء نهضتهم وقيام حضارتهم، غير أنهم -وهذا هو المعيار والأساس- لم يقتصروا على مجرَّد النقل عن غيرهم ممن سبقوهم، وإنما توسَّعوا وأضافوا إضافات باهرة من ابتكاراتهم واكتشافاتهم، واستطاعوا أن يسطروا في تلك العلوم التي كانت متداولة قبلهم تاريخًا ناصعًا مشرِّفًا، وهو ما نتبيَّنه ونتلمَّسه من خلال علم الطب. تطور الطب على يد علماء المسلمين: يُعدُّ علم الطب من أوسع مجالات العلوم الحياتية التي كان لعلماء المسلمين فيها إسهامات بارزة على مدار عصور حضارتهم الزاهرة، وكانت تلك الإسهامات على نحو غير مسبوق شمولاً وتميُّزًا وتصحيحًا للمسار؛ حتى ليُخيَّل للمطَّلع على هذه الإسهامات الخالدة كأن لم يكن طبٌّ قبل حضارة المسلمين!! ولم يقتصر الإبداع على علاج الأمراض فحسب، بل تعدَّاه إلى تأسيس منهج تجريبي أصيل انعكست آثاره الراقية والرائعة على كافَّة جوانب الممارسة الطبيَّة وقايةً وعلاجًا، أو مرافق وأدوات، أو أبعادًا إنسانية وأخلاقية تحكم الأداء الطبي. وإن روعة الإسهامات الإسلامية في الطبِّ لتتجلَّى في تخريج هذا الحشد من العبقريات الطِّبِّيَّة النادرة، التي كان لها -بَعْدَ الله - الفضل الكبير في تحويل مسار الطبِّ إلى اتجاه آخر، تابعت المسير على نهجه أجيالُ الأطباء إلى يوم الناس هذا. وإن بدايات تلك الصنعة تكمن في أن الإنسان منذ وُجِدَ على ظهر الأرض وهو يهتدي -بإلهام ربِّه- إلى أنواع من التطبيب تتَّفِق مع مستواه العقلي وتطوُّره الإنساني، وكان ذلك النوع من الطبِّ يُعرف بالطبِّ (البدائي) انسجامًا مع المستوى الحضاري للإنسان، ولذلك نجد ابن خلدون يذكر أن: "... للبادية من أهل العمران طبًّا يبنونه في أغلب الأمر على تجربة قاصرة، ويتداولونه متوارثًا عن مشايخ الحيِّ، وربما صحَّ منه شيء، ولكنه ليس على قانون طبيعي"[3]. ولما جاء الإسلام كان للعرب في الجاهلية مثل هذا الطب، فحثَّ رسول الله على التداوي فقال - كما روى أسامة بن شريك: "تَدَاوَوْا؛ فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاِّ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: الـْهَرَمُ"[4]. وعُرف عن رسول الله التداوي بالعسل والتمر والأعشاب الطبيعية، وغيرها مما عُرف بـ "الطب النبوي"". غير أن علماء المسلمين لم يَقِفُوا عند حدود ذلك الطبِّ النبوي، بل أدركوا منذ وقت مبكر أن العلوم الدنيوية -والطبّ أحدها- تحتاج إلى دوام البحث والنظر، والوقوف على ما عند الأمم الأخرى منها؛ وذلك تطبيقًا لهدي الإسلام الدافع دومًا للاستزادة من كل ما هو نافع، والبحث عن الحكمة أنَّى وُجدت.. فنرى أطباء المسلمين يأخذون في التَّعَرُّفِ على الطبِّ اليوناني من خلال البلاد الإسلامية المفتوحة، كما أن الخلفاء بدءوا يستقدمون الأطباء الروم، الذين سرعان ما أخذ عنهم الأطباء المسلمون، ونشطوا في ترجمة كل ما وقع تحت أيديهم من مؤلَّفات طبية، ولعلَّ هذا يُعْتَبَرُ من أعظم أحداث العصر الأموي. عباقرة علماء المسلمين في الطب أبو بكر الرازي وقد تميَّز علماء الطبِّ المسلمين بأنهم أوَّل مَنْ عَرَفَ التخصُّص؛ فكان منهم: أطباء العيون، ويسمَّون (الكحَّالين)، ومنهم الجراحون، والفاصدون (الحجَّامون)، ومنهم المختصُّون في أمراض النساء، وهكذا. وكان من عمالقة هذا العصر المبهرين أَبو بكر الرازي، والذي يُعْتَبَرُ من أعظم علماء الطبِّ في التاريخ قاطبةً، وله من الإنجازات ما يعجز هذا الكتاب عن ضمِّه! وما كادت عجلة الأيام تدور في العصر العباسي حتى أجاد المسلمون في كل فرع من فروع الطبِّ، وصحَّحوا ما كان من أخطاء العلماء السابقين تجاه نظريات بعينها، ولم يَقِفُوا عند حَدِّ النقل والترجمة فقط، وإنما واصلوا البحث وصوَّبوا أخطاء السابقين. علي بن عيسى الكحال فقد تطوَّر طبُّ العيون (الكحالة) عند المسلمين، ولم يُطاوِلهم فيه أحدٌ؛ فلا اليونان من قَبْلِهِمْ، ولا اللاتين المعاصرون لهم، ولا الذين أَتَوْا من بعدهم بقرون بلغوا فيه شَأْوَهم؛ فقد كانت مؤلَّفاتهم فيه الحُجَّة الأُولَى خلال قرون طِوَال، ولا عجب أن كثيرين من المؤلِّفين كادوا يَعْتَبِرُون طبَّ العيون طبًّا عربيًّا، ويُقَرِّر المؤرِّخون أن علي بن عيسى الكحال[5] كان أعظم طبيب عيون في القرون الوسطى برُمَّتِهَا، ومؤلَّفه (التذكرة) أعظم مؤلَّفَاته[6]. أبو القاسم الزهراوي وإذا طوينا تلك الصفحة المشرقة للرازي وابن عيسى الكحال فإننا نجد أنفسنا أمام عملاق آخر يُعْتَبَرُ من أعظم الجرَّاحين في التاريخ، إن لم يكن أعظمهم على الإطلاق، وهو أبو القاسم الزهراوي (ت 403هـ) الذي تمكّن -كما أشرنا قبل ذلك- من اختراع أُولَى أدوات الجراحة كالمشرط والمقصِّ الجراحي، كما وَضَع الأُسُسَ والقوانين للجراحة، والتي من أهمِّها ربط الأوعية لمنع نزفها، واخترع خيوط الجراحة، وتمكَّن من إيقاف النزف بالتخثير. وقد كان الزهراوي هو الواضع الأوَّل لعلم (المناظير الجراحية) وذلك باختراعه واستخدامه للمحاقن والمبازل الجراحية، والتي عليها يقوم هذا العلم، وقام بالفعل بتفتيت حصوة المثانة بما يشبه المنظار في الوقت الحاضر، إلى جانب أنه أوَّل مخترع ومستخدم لمنظار المهبل، ويُعْتَبَرُ كتابه (التصريف لمن عجز عن التأليف)، والذي قام بترجمته إلى اللاتينية العالم الإيطالي جيراردو[7] تحت اسم (ALTASRIF)، موسوعة طبية متكاملة لمؤسسي علم الجراحة بأوربا، وهذا باعترافهم، ولقد حلَّ الجزء الذي تكلَّم فيه الزهراوي عن الجراحة محلَّ كتابات القدماء، وظلَّ العمدةَ في فنِّ الجراحة حتى القرن السادس عشر (أي لما يزيد على خمسة قرون من زمانه)، ويشتمل على صور توضيحية للعديد من آلات الجراحة (أكثر من مائتي آلة جراحية!) كان لها أكبر الأثر فيمن أتى مِنْ بعده من الجرَّاحين الغربيين، وكانت بالغة الأهمية على الأخصِّ بالنسبة لأولئك الذين أصلحوا فنَّ الجراحة في أوربا في القرن السادس عشر؛ يقول عالم وظائف الأعضاء الكبير هالر: "إن جميع الجراحين الأوربيين الذين ظهروا بعد القرن الرابع عشر قد نهلوا واستقوا من هذا المبحث"[8]. ابن سينا وقد برزت شخصيات إسلامية أخرى لامعة في ميدان علم الطب من أمثال ابن سينا (ت 428هـ) الذي استطاع أن يُقَدِّم للإنسانية أعظم الخدمات بما توصَّل إليه من اكتشافات، وما يسَّره الله له من فتوحات طبية جليلة؛ فقد كان أوَّل من اكتشف العديد من الأمراض التي ما زالت منتشرة حتى الآن، فهو الذي اكتشف لأوَّل مَرَّة طُفَيْل (الإنكلستوما)، وسمَّاها الدودة المستديرة، وهو بذلك قد سبق العالِم الإيطالي (دوبيني) بنحو 900 سنة، كما أنه أوَّل من وصف الالتهاب السحائي، وأوَّل من فرَّق بين الشلل الناجم عن سبب داخلي في الدماغ، والشلل الناتج عن سبب خارجي، ووصف السكتة الدماغية الناتجة عن كثرة الدم، مخالفًا بذلك ما استقرَّ عليه أساطين الطبِّ اليوناني القديم، فضلاً عن أنه أوَّل من فرَّق بين المغص المعوي والمغص الكلوي[9]، كما كشف ابن سينا -لأوَّل مَرَّة أيضًا- طُرُقَ العدوى لبعض الأمراض المعدية كالجُدَرِيِّ والحصبة، وذكر أنها تنتقل عن طريق بعض الكائنات الحيَّة الدقيقة في الماء والجوِّ، وقال: "إن الماء يحتوي على حيوانات صغيرة جدًّا لا تُرى بالعين المجرَّدة، وهي التي تسبِّب بعض الأمراض"[10]. وهو ما أكَّدَهُ (فان ليوتهوك) في القرن الثامن عشر والعلماء المتأخِّرون من بعده بعد اختراع المجهر. ولهذا فإن ابن سينا يُعَدُّ أوَّل من أرسى (علم الطفيليات) الذي يحتلُّ مرتبة عالية في الطبِّ الحديث؛ فقد وَصَفَ لأوَّل مَرَّة (التهاب السحايا الأولي) وفرَّقه عن (التهاب السحايا الثانوي) -وهو الالتهاب السحائي- وغيره من الأمراض المماثلة، كما تحدَّث عن طريقة استئصال (اللوزتين)، وتناول في آرائه الطبية أنواعًا من السرطانات كسرطان الكبد، والثدي، وأورام العقد الليمفاوية، وغيرها[11]. وكان ابن سينا جرَّاحًا بارعًا؛ فقد قام بعمليات جراحية دقيقة للغاية، مثل استئصال الأورام السرطانية في مراحلها الأولى[12]، وشقّ الحنجرة والقصبة الهوائية، واستئصال الخرَّاج من الغشاء البلوري بالرئة، كما عالج البواسير بطريقة الربط، ووصف -بدقَّة- حالات النواسير البولية، إلى جانب أنه توصَّل إلى طريقة مُبْتَكَرَة لعلاج الناسور الشرجي لا تزال تُسْتَخْدَم حتى الآن! وتعرَّض لحصاة الكُلَى وشرح كيفية استخراجها والمحاذير التي يجب مراعاتها، كما ذَكَرَ حالات استعمال القسطرة، وكذلك الحالات التي يُحذر استعمالها فيها[13]. كما كان له باعٌ كبير في مجال الأمراض التناسلية؛ فوصف بدقَّة بعض أمراض النساء؛ مثل: الانسداد المهبلي، والإسقاط، والأورام الليفية، وتحدث عن الأمراض التي يمكن أن تصيب النفساء؛ مثل: النزيف، واحتباس الدم، وما قد يُسَبِّبُه من أورام وحُمِّيَّات حادَّة، وأشار إلى أن تَعَفُّنِ الرحم قد ينشأ من عُسْرِ الولادة، أو موت الجنين، وهو ما لم يكن معروفًا من قبل، كما تعرَّض أيضًا للذكورة والأنوثة في الجنين، وعَزَاهَا إلى الرجل دون المرأة، وهو الأمر الذي أَكَّدَه مؤخَّرًا العلم الحديث[14]. وإلى جانب كل ما سبق كان ابن سينا على دراية واسعة بطبِّ الأسنان، وكان واضحًا دقيقًا في تحديده للغاية والهدف من مداواة نخور الأسنان حين قال: "الغرض من علاج التآكل منع الزيادة على ما تآكل؛ وذلك بتنقية الجوهر الفاسد منه، وتحليل المادَّة المؤدية إلى ذلك". ونلاحظ أن المبدأ الأساسي لمداواة الأسنان هو المحافظة عليها، وذلك بإعداد الحفرة إعدادًا فنيًّا ملائمًا، مع رفع الأجزاء النخرة منها، ثم يعمد إلى مَلْئِهَا بالمادَّة الحاشية المناسبة؛ لتعويض الضياع المادِّيِّ الذي تعرَّضَتْ له السِّنُّ؛ ممَّا يُعِيدُهَا بالتالي إلى أداء وظيفتها من جديد[15]. ولم تكن تلك حالات استثنائية للعبقرية الإسلامية في مجال الطبِّ، فقد حفل سجلُّ الأمجاد الحضارية الإسلامية بالعشرات، بل المئات من الروَّاد الذين تتلمذتْ عليهم البشرية قرونًا طويلة. المصدر: موقع قصة الإسلام [1] جوستاف لوبون: حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر ص13، 317. [2] السابق ص566. [3] ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر 1/650. [4] أبو داود: كتاب الطب، باب في الرجل يتداوى (3855)، والترمذي (2038)، وقال: حديث حسن، وابن ماجه (3436)، وأحمد (18477)، والحاكم (8206)، وقال: حديث صحيح. ووافقه الذهبي، والبخاري في الأدب المفرد (291)، وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع (2930). [5] علي بن عيسى الكَحّال: هو علي بن عيسى بن علي الكَحّال، (ت 430هـ/1039م). طبيب حاذق في أمراض العين ومداواتها. وكانوا يسمونها "صناعة الكحل"، اشتهر بكتابه "تذكرة الكحالين". انظر: ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء 2/263، والزركلي: الأعلام 4/318. [6] ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء 2/263. [7] جيراردو دا كريمونا Gerardo da Cremona (1114 - 1187م): مستشرق إيطالي، مولده ووفاته في (كريمونا) من مدن إيطاليا الشمالية، أقام زمنًا في طليطلة (بالأندلس)، فترجم عن العربية إلى اللاتينية أكثر من سبعين كتابًا في مختلف العلوم. [8] جوستاف لوبون: حضارة العرب ص591. [9] عامر النجار: في تاريخ الطب في الدولة الإسلامية ص132، 133. [10] علي بن عبد الله الدفاع: رواد علم الطب في الحضارة الإسلامية ص298. [11] عامر النجار: في تاريخ الطب في الدولة الإسلامية ص133، وانظر: فوزي طوقان: العلوم عند العرب ص17. [12] انظر: محمود الحاج قاسم: الطب عند العرب والمسلمين ص148. [13] انظر: ابن سينا: القانون 3/165. [14] المصدر السابق 2/586. [15] انظر: ابن سينا: القانون 1/192.

__________________

|

|

#16

|

||||

|

||||

|

فضل بعض علماء الطب المسلمين في تطوير العلوم الطبية (1) د. حذيفة أحمد الخراط سارَع المُسلمون الأوائل إلى طلب العلم، والارتِقاء بالفكْر والثقافة، لمّا نزَل أمر السماء الأول، حاثًّا لهم ومُشجِّعًا على القراءة والاستِزادة مِن علوم الدِّين والدنيا؛ إذ كان أول ما نزَل مِن القرآن: ﴿ اقْرَأْ ﴾ [العلق: 1]، اللفظة الكريمة التي فَهِم المسلم فِقهَها ومَعناها، فحَرَص على تطبيقِها، وتحقيق ما شابَهَها مِن روايات السنَّة الكريمة، التي أَفردتْ لفضْل العِلم والتعلُّم الكثير مِن الآثار والروايات. لا يَخفى على أحد، ما في تعلُّم العلوم الطبيَّة، مِن أهمية عظيمة، تَبرُز في مُستوى الفرد والمجتمع، وقد غدا مِن المسلَّم به ما يتحقَّق عن ذلك مِن نفْعٍ عَظيم، ومَصالِحَ جليَّة، يقع على رأسها حفْظ الصحَّة والبدن، وهو أحد أهم مَقاصِد الشريعة وغاياتها، كما أن سلامة البدن، وخلوَّه مِن السقم والعلَّة، عامل هامٌّ يَقوى به المسلم على طاعة ربه، وأداء حقوقه، وما خُلق لأجله مِن عبادة الله وتوحيده. واحتاجَت البشرية منذ بداياتها القديمة - وما تزال - إلى وجود الطبيب الصادق الحاذق؛ يُشخِّص المرَض، ويُقدِّم ما وهِب مِن عِلْم وحِكمَة في سبيل علاجه، والارتِقاء بصحَّة صاحبِه مِن جديد. وقد كَثُر حديث علماء السلف حول تعلُّم العلوم الطبية؛ إيمانًا منهم بأهميته، وما يُقدِّمه للأمة مِن منافع ورعاية، ومِن ذلك قول ابن الأخوة: "الطبُّ عِلم نظريٌّ عمليٌّ، أباحَت الشريعة تعلُّمه؛ لما فيه مِن حفْظ الصحَّة، ودفْع العِلَل والأمراض عن هذه البنية الشريفة". وزاد بعض الأئمة على ذلك، فعدُّوا تعلُّم العلوم العقلية؛ كالطب، فرضَ كفاية على المجتمع المسلم، وذلك كأبي حامد الغزالي والإمام النوويِّ وغيرِهما. ومِن أروع ما قيل في هذا الباب، قول الشافعيِّ، مُشجِّعًا على دراسة علم الطبِّ، فقال: "لا أعلم عِلمًا بعد الحَلال والحرام أنبلَ مِن الطبِّ"، وقد حقَّق الشافعيُّ مقولته، فكان ذا إلمام كبير بهذا العِلم النبيل، حتى رُوي عن أحد أطباء زمانه أنه قال عن الشافعي: "كان مع عظمته في عِلم الشريعة، وبراعته في العربية، بصيرًا بالطبِّ". ونرى مِن جانب آخَر، أن مِن علماء المسلمين، مَن تفرَّغ لدِراسة علوم الطبِّ والجراحَة، وصبَّ جُلَّ اهتمامه في تعلُّم هذا العِلم النافع، وامتلأتْ سماء البلاد الإسلامية بنجوم مضيئة مِن هؤلاء العلماء، في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تعيش في ظلام العصور الوسطى الحالك، وحمَل العلماء المسلمون حينَها راية العِلم، وأمسَكوا بزمام الحضارة، وقادوها بثبات نحو الأمام، وقدَّموا إلى تاريخ العلوم، ما شَهد بعظمته البعيد قبل القريب. نجد - إن نشَطْنا بالبحث - قائمةً طويلةً ممَّن نبَغ مِن علماء المسلمين في مجال العلوم الطبيَّة، وفيها نجد أسماء لامِعة؛ كالرازي، والزهراوي، وابن النفيس، ومهذَّب الدِّين البغدادي، وابن باجة، وابن الخطيب، وابن رشْد، وابن السماح، والإدريسي، وثابت بن قرَّة، وكثير غيرهم. وهنا سنُقدِّم لمحَةً سريعةً عن إسهامات بعض مِن هؤلاء العلماء، تُغطِّي جانبًا يسيرًا من الحقيقة الكبيرة التي يَعرفها الجميع، وهي تشجيع حضارة الإسلام الخالدة على تلقي العلوم والثقافة والفنون، بأشكالها المُختلِفة، وانعِكاس ذلك بالنفع على أفراد المجتمع المسلم. الرازي هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازيُّ، الذي وُلد بالرَّيِّ، على الراجِح في سنة 854 للميلاد، ونشأ هناك، وسافَر طالبًا للعِلم إلى بغداد، وفيها ظهَر نُبوغ الفتى في علوم مُختلِفة، كان على رأسها الطبُّ، واشتُهر به شُهرةً عظيمةً، وتولَّى لاحِقًا إدارة أكبر البيمارستانات في ذلك العصر؛ كالبيمارستان العَضُديِّ، وبيمارستان الرَّيِّ، والبيمارستان المُقتَدِريِّ، وتوفي ببغداد سنة 925 للميلاد. للرازي مؤلَّفاته الكثيرة، ومنهم مِن عدَّها فزادتْ على المائتَين، بين كتاب ورسالة، ومِن أشهر ما كتَب: كتاب الحاوي في عِلم التداوي، الذي تُرجِم إلى اللاتينيَّة وطُبع في خمسة وعشرين مُجلَّدًا، ومنها كتاب المَنصوري في التشريح، والجامع الكبير، ومنافع الأغذيَة ودفْع مَضارِّها، والحَصى في الكُلى والمثانة، وكتاب في الفصْد والحِجامة، ومِن رسائله: رسالة في الجُدَريِّ، ورسالة في الحَصبَة. وقد اشتُهر عن الرازيِّ صبْرُه الشديد ودأبه على الكتابة، ومما ورَد عنه قوله: "وبلغ مِن صبري واجتهادي، أنِّي كتبتُ بمثل خطِّ التعاويذ في عام واحدٍ أكثرَ مِن عِشرين ألف ورقة، وبقيتُ في عمل كتاب "الجامع الكبير" خمس عشرة سنَة، أعمله بالليل والنهار، حتى ضَعُف بصَري، وحدَث عليَّ فسْخ في عضَلِ يَدي، يَمنعاني في وقتي هذا عن القراءة والكتابة، وأنا على حالي لا أَدعُها بمِقدار جهدي، وأستعين دائمًا بمَن يَقرأ ويَكتب لي". كان الرازي - رحمه الله - أول طبيب يُميِّز بين أنواع النزيف الذي يُصيب جِسم الإنسان؛ حيث فرَّق بين النزْف الشِّرياني والوَريديِّ، وقد أثبتَ عِلم التشريح صحَّة أقوال الرازي، فأوعيَة الجِسم الدمويَّة تتنوَّع بين شرايين تَحمل الدم مِن القلب باتِّجاه أعضاء الجسم المُختلِفة، وأَورِدة تَحمِل الدم بالاتجاه المعاكس (أي: مِن أعضاء الجسم باتِّجاه القلب)، ونَزيف كلٍّ منهما - والاستِنتاج هنا للرازي - يَختلِف عن الآخَر، مِن ناحية قوة الدَّفْق وغَزارته، ولون الدم، وتوقيت الحُدوث. ووصَف الرازي كذلك، وسائلَ الإسعافات الأولية التي يُمكِن بها السيطرة على نزيف الشِّريان، وهذا مما يُساعِد في إنقاذ حياة المُصاب؛ لأن النُّزوف الشِّريانيَّة قد تَكون مُميتة في الحالات الشديدة. ومِن جهود أبي بكر الرازي الطبيَّة الأخرى: كلامه في جراحَة العِظام، وتصنيفه للكسور، وأنواع الجبائر المُختلِفة، التي تُستخدَم لتجبير تلك الكسور، ومِن ذلك أيضًا استِخدام الأنابيب المُختلِفة، التي يتمُّ وصْلُها بين تجاويف الجسْم الداخلية، والبيئة الخارجية المحيطة بجسم الإنسان، وذلك حتى يتسنَّى تصريف ما يتجمَّع مِن قَيح أو إفرازات مُؤذيَة مِن داخل الجسم نحو الخارِج، وقد أجاد الرازيُّ في وصف تلك الأنابيب، وأبان موادَّ صُنعِها ومقاساتها المُختلفة. ويُجمع المؤرِّخون على أن الرازيَّ كان أول مَن استعمَل الخيُوط الجراحيَّة، التي تمَّ تصنيعها مِن أمعاء الحيوانات؛ إذ لاحَظ ما يَجمع هذا النسيج مِن خصائص المُرونة والقوة والمتانَة، ففكَّر في تصميم خيوطٍ يَستعين بها الطبيب الجراح في خدمة الأهداف الجراحيَّة المختلفة؛ مثل خياطة الجُروح المفتوحة وغيرها، وتُعرَف هذه الخيوط حاليًّا باسم خيوط أمعاء القطَّة Catgut sutures، ولها مَقاسات مُختلفة، وذلك بناءً على ما يُراد خياطتُه من أنسجة مجروحة. وقد كان الرازي مِن رواد البحث التجريبي، وكثيرًا ما كان يَستخدم حيوانات التجارب؛ لمعرفة تأثير الدواء في أجسادِها قبل أن يلجأ إلى وصفِه إلى أحد مرضاه، واستخدم لذلك الغرض القرود؛ لما لاحَظَه مِن إصابتِها بالعديد مِن الأمراض التي تُشبه في أعراضها ما يَظهر في جسم الإنسان في كثير مِن الحالات. واشتُهر عن الرازي اهتمامه بالحالة النفسيَّة للمريض، والرفع مِن شأنها، وإزالة مَخاوِف المريض، عبر استخدام أساليب نفسيَّة، تُحقِّق هدف الإسراع في العلاج؛ كزرع الثِّقة بالنفس والطَّمأنة، وفي ذلك يقول:" يَنبغي للطبيب أن يوهِم المريض بالصحَّة، ويُرجِّيه بها، وإن كان غير واثِق بذلك، فمزاج الجسم تابِع لأخلاق النفس". لم تقف اهتِمامات الرازي عند العلوم الطبية فحسب، بل تعدَّى ذلك إلى علوم أخرى، صبَّ فيها جانبًا مِن اهتماماته، وظهَر فيها نُبوغ العالِم، وبَراعة المُكتشِف، ومِن ذلك: اهتمامه بعِلم الكيمياء، وقد ألَّف فيه الكثير مِن المصنَّفات والرسائل، كما أن له الكثير مِن الإسهامات في علوم المنطق، والطبيعيات، والجغرافيا، والفلسفة.

__________________

|

|

#17

|

||||

|

||||

|

فضل بعض علماء الطب المسلمين في تطوير العلوم الطبية (2) د. حذيفة أحمد الخراط خلف بن عباس الزهراوي: وُلد أبو القاسم في الأندلس سنة 936 م، ولهذا العالِم الكبيرِ الكثيرُ مِن الإسهامات الطبية والجراحيَّة، التي تركَتْ بصماتها واضِحة حتى عَهْدِنا الحاضِر، والزهراوي هذا علَمٌ كبير مِن أعلام عِلم الجِراحة، وهو واضِع كتاب "التصريف لمَن عجَز عن التأليف"، الذي قال عنه ابن محمد المقري التِّلمِساني: "وكتاب التصريف لأبي القاسم الزَّهراويِّ، وقد أدرَكْناه وشاهَدْناه، ولئن قُلنا: إنه لم يؤلَّف في الطبِّ أجمَع منه، ولا أحسن للقول والعمل في الطبائع، لنَصدُقنَّ". وقد وقَع كتاب التصريف في ثلاثين مَقالة، بحَثتْ كل واحدة منها في فنٍّ مِن فنون الطبِّ، وخُصِّص الأخيرة منها لفنِّ الجراحة، أو فنِّ صناعة اليد كما كان يُطلق عليها في ذلك الوقت. برَع الزهراوي في فنِّ الجراحة، حتى أصبَحتْ مؤلفاته الجراحية المَرجِعَ الأول لأطباء ذلك العصر عدةَ مئات مِن السنين، ورفَعتْ ابتكاراتُه الجراحية مِن شأن هذا الاختِصاص، في وقت كانت فيه أوروبا تخضَع لقرارات الكنيسة التي تُحرِّم تدريس علوم الجراحَة في مدارِس الطب. وكان مِن ضمْن اهتِمامات الزَّهراويِّ أيضًا، دراسة عِلم التشريح، الذي عدَّه أساسًا لفهْم عِلم الجِراحة، ومِفتاحًا لإتقانه، فقال في ذلك: "مَن لا يَبرع في التشريح، لا بدَّ أن يقَع في خطأ قد يُودي بحياة المريض"، وقد أكَّد عِلم الجراحة الحديثُ صحَّةَ هذه المقولة؛ إذ يترتَّب على الجرَّاح معرفة سَير مشرطه في الجسم بصورة دقيقة، ويتمُّ ذلك بفهم تشريحيٍّ عميق؛ حتى لا يُصاب أثناء الجِراحة عضو أو نسيجٌ ما؛ كأوعية الدم أو الأعصاب مثلاً، مما قد يترتَّب عليه الضرر الكبير. ومن إسهامات الزهراوي في عِلم الجراحة، ما يُذكر بأنه أول مَن قام بعملية لإيقاف النَّزف الدمويِّ عبر ربط الشِّريان النازف، وبالتالي منْع تدفُّق الدم خلاله، وما تزال هذه العملية إحدى دعائم وقف النزيف حتى أيامِنا هذه. وكان مِن جُلِّ اهتِمام الزهراوي، ابتكارُه للآلات الجراحيَّة، وبراعته في وَصفِها، وإجادته في رسمها وذِكْرها في تصانيفه، وقد أوضَح طريقة استِعمالها وتطبيقها، وامتلأ كتابه "التصريف" بالكثير مِن الرسوم الإيضاحية التي أُعدَّتْ بعناية فائقة، وصار هذا الكتاب مرجعًا رائدًا، أفاد منه الأطباء والجراحون، وتُرجم إلى لغات عديدة؛ كاللاتينية، والعِبرية، وكان أول كتاب يَصِف خطوات العملية الجراحية، ويَدعمها بالرسوم الإيضاحيَّة. وهَوِيَ الزهراويُّ اقتِناء تلك الأدوات، التي كان يُفيد منها أثناء جراحاته، حتى قيل: إنها ضمَّتْ مجموعةً كبيرةً ربَتْ على مائتي أداة جراحيَّة لها استخداماتها المتعدِّدة والمختلفة. اعتبر الزهراوي بحقٍّ أولَ من فرَّق بين الجراحة وغيرها من المواضيع الطبية، فقد أفرد للجراحة مقالاً خاصًّا، بعد أن كان هذا العِلم مُتناثرًا، ويَندرِج تحت أبواب العلوم الطبية الأُخرى، وقد اعتَرف بهذا الفضل للزَّهراويِّ الكثيرُ مِن الجراحين الغربيِّين، ومِن ذلك ما قاله أحدُهم: "إن جميع الجرَّاحين الأوروبيِّين الذين ظهَروا بعد القرن الرابع عشر، قد نهَلوا واستقَوا مِن مبحث الزهراوي"، ويقول آخر: "لا شكَّ في أن الزهراويَّ أعظم طبيب في الجِراحة العربيَّة، وقد اعتمده واستند إلى بحوثه جميع مؤلِّفي الجراحة في القرون الوسطى". وكان مما تكلَّم عنه الزهراوي بعضٌ مِن جوانب جراحَة العيون، ومِن ذلك وصفه لعلاج الناسور الدمعي Fistula بالكيِّ وسكْب الرصاص المُذاب، وقرَّر استخدام الجراحَة في حال فشَل تلك الطريقتَين، ومِن جهوده الأخرى في نفس الاتجاه ما كان مِن وصفه لطريقة جراحيَّة تعتمِد على إحداث فتحة بين كيس الدمع وغشاء الأنف عبر عظْم الأنف، وهي طريقَة ابتكَرها عالِمُنا هذا، واستَخدم لها عددًا مِن آلات الجراحَة الجديدة. أما في مجال جراحَة الأذن والأنف والحنجَرة، فقد تكلَّم الزهراويُّ في استِئصال الزوائد اللحميَّة في الأنف، وأنواع العمليات الجراحية التي تُحقِّق هذا الهدف، والمُضاعَفات التي تواجِه الجرَّاح أثناء العملية وبعدَها، كما أنه تكلَّم بإسهاب في عملية استِئصال اللوزتَين Tonsillectomy، وشقِّ الحنجَرة واستِئصال أَورامها. يقول أحد أطباء الغرْب: "إن الزهراويَّ أول مَن نبَّه إلى الاحتياطات التي يجب اتخاذها لمنْع أخطاء العمليات الجراحية، وقد ذكَرها عند الحديث عن كل عملية جراحيَّة". وفي مجال صحَّة الفم والأسنان وجراحة الفكَّين، تحدَّث الزهراويُّ عن قَلعِ الأضراس، وشرَح كيفيَّة قَلعِ الأسنان، وأسباب كُسور الفكِّ أثناء القلع، وطرُقَ استخراج جذور الأضراس، وطُرُق تنظيف الأسنان، وعلاج كسور الفكَّين والأضراس النابِتة في غير مكانها. كما برَع الزهراويُّ في تقويم الأسنان، واستعمَل لذلك خُيوطًا مِن الذهب والفضَّة، وهو أول مَن كتب عن علاج عاهات الفم الخِلقيَّة، وتشوُّهات الأقواس السنيَّة، وعلاج القِطع اللحميَّة الزائدة في اللثة، وكان أول مَن قطَع الرباط تحت اللسان الذي يُعيق الكلام، وقطَع ورمَ اللهاة. وتتجلى عبقريَّة الزهراويُّ في عِلم المسالك البولية، وابتكَر في ذلك عمليات جديدة، لم تزل تُستخدم حتى الآن مِن قِبَل جراحي المسالك البولية، فهو أول مَن ابتكَر القَسطرَة البوليَّة واستعملها لتصريف البَول، أو لغسْل المثانة، أو لإدخال بعض العلاجات الموضعيَّة بداخِلها، وأبدع في وصْف عمليات استِئصال حصيات المثانة جراحيًّا أو تفتيتها بآلاتٍ خاصَّة رسَمها في موسوعته، كما وصَف عمليات استِخراج حصيات مجرَى البَول عِند الذُّكور، والشُّقوق الجراحيَّة الخاصة باستِئصال حصيات المثانة والإحليل عند النساء. واهتمَّ الزهراويُّ أيضًا في طبِّ التوليد وأمراض النساء، فوصَف طُرُق التوليد، وما قد يُصيب الحامل مِن مشكلات تُعيق سَير الولادة الطبيعيَّة، وشرَح طرُق تدبير الولادات العَسيرة، وكيفيَّة إخراج المشيمة المُلتصِقة، وتحدَّث عن الحَمل الذي قد ينشأ خارج الرحم، وطرُق علاج الإجهاض، وابتكَر آلة خاصةً لاستِخراج الجنين الميِّت مِن رحم الأم، وكان أول مَن ابتكَر بعض الآلات الخاصة بالجراحات النسائيَّة التي لا تَزال تُستخدَم إلى يومِنا هذا. وللزهراويِّ أيضًا بصماتُه الواضِحة في الجراحة العامة؛ ومِن ذلك براعته في جراحَة الفتْق، وتطرُّقه إلى ذكْر المُضاعَفات التي يُتوقَّع حُدوثها أثناء العملية، ومِن ذلك أيضًا علاجه للأورام عن طريق الشقِّ، وجراحة الورم الذي يَعرض في الحلقوم، وهو ما يُعرف الآن بالغدة الدرَقيَّة، ويَكفي الزهراويَّ فخرًا أن يكون أول مَن تجرَّأ فحاول ونجح في استِئصال هذه الغدَّة، ولم يَجرُؤ أطباء أوروبا على عمل ذلك إلا بعدها بتسعة قرون، واعتمدوا في عملياتهم على مُلاحَظات الزهراويِّ التي سجَّلها في مُصنَّفاته. وكان الزهراويُّ دائم التطرُّق إلى ذكر طُرق تخدير المريض التي استعملها في عملياته قبْل الشروع بالجراحَة، واستخدم لذلك الإسفنجة المُخدِّرة، التي تَحوي بعض النباتات؛ كنبتَة الزوان وست الحسن والحشيشة، وذكَر كذلك طُرق تعقيم ما يَستخدمه مِن الأدوات الجراحية، وتطهير الجروح، والضمادات، بطُرق تُقرُّها مبادئ الطبِّ الحديث. يُمدُّنا الأسلوب الأدبي الذي تَسلكه كِتابات الزهراويِّ، ومناهِجه المتَّبعة في التعليم والعلاج، باستِقاء بعض الأخبار عن شخصيَّة هذا العالِم الفذَّة؛ إذ يبدو لنا ذا مُيول إنسانيَّة واضِحة، وهذا ليس نتيجة مهنتِه الطبية فحسب، بل هو نِتاج شخصية مُتوازِنة فريدة، فلم يكن الزهراويُّ مثلاً يَرعى مرضاه فقط، بل وطلابه وجميع مَن قصَده أيضًا، وكان يَستمتِع بتقديم عِلمه لتلاميذه ومُناقَشتهم بالمَسائل الطبيعيَّة، وهو الذي كان يَدعوهم في كتابه بأبنائه الذين علَّمهم الزهراوي أن يَحترموا مَرضاهم بغضِّ النظر عن مكانتِهم الاجتماعيَّة، وأن يُطوِّروا علاقة جيِّدة بين الطبيب والمريض. كما علَّم الزهراويُّ هؤلاء التلاميذَ أيضًا أهميةَ تشخيص كل مُشكلة طبيَّة باعتِبارها حالة فريدة، آخِذين بعين الاعتِبار كل العوامل التي ربما تَكون ذات صلة بها، وفي المقابل أوصاهم بألا يَحفظوا الكتاب عن ظهْر قلبٍ، وألا يُطبِّقوا العلاجات الواردة فيه قبل أن يَنظُروا في أوجُه اختِلاف كل حالة عن المِثال الوارد عنها، ومما يَصِف طبيعتَه الشخصيَّة ونزاهتَه الواضِحة: إصرارُه على المعايير الأخلاقيَّة، ومُعارضته لأي علاج غير مُنصِف مدفوع بأسباب شخصيَّة؛ مثل: المكاسب المادية. ونَختِم حديثنا عن الزهراويِّ، بقول الدكتور عزِّ الدين فرَّاج، في كتابه "فضْل عُلماء المسلمين على الحَضارة الأوروبية": "فما وصَلتْ إليه الجراحَة الآن، ما هو إلا جهْد قرون مِن الزمان، وآلاف مِن الباحِثين، رسم لهم الزهراويُّ الطريق، فساروا عليه".

__________________

|

|

#18

|

||||

|

||||

|

فضل بعض علماء الطب المسلمين في تطوير العلوم الطبية (3) د. حذيفة أحمد الخراط (ابن النفيس) هو أبو الحسن علاء الدِّين بن أبي الحزْم، المعروف بابن النفيس القُرشيِّ، الطبيب العربيُّ المسلم والفيلسوف الفقيه اللُّغويُّ، الذي ولد بدمشق عام 1210 للميلاد، وتوفي بالقاهرة سنة 1288 للميلاد. نشأ ابن النفيس في دِمشق، ودرَس الطب على يد مُهذَّب الدِّين بن الدَّخْوَار، وهو أشهَر أطباء عَصرِه في ذلك الوقت، ومارَس في دِمَشق الطبَّ ببَراعة ونجاح، ثم حضَر إلى القاهِرة زمَن الملك الكامل الأيوبي، وكانت القاهِرة في ذلك الوقت مركزَ العلوم، ومَقصد الفُنون، فمارَس الطبَّ هناك، واشتُهر بها طبيبًا حاذِقًا، وصَلتْ سُمعته إلى أرجاء الدولة الإسلامية. اختار السلطان بيبَرس ابنَ النَّفيس طبيبًا خاصًّا لبلاطه، فأصبح عميدًا للبيمارستان المَنصوريِّ، وعميدَ أطباء مِصر لاحِقًا، واستمر يُزاول مُداواة المرضى في دارِه الخاصَّة التي وقَفها بما فيها على البيمارستان المنصوريِّ. اشتُهر عن ابن النفيس جمُّ الذكاء، وسَعة المعرِفة، والتضلُّع في مُختلِف العلوم، والاستِقامة في كلِّ الشؤون، بما في ذلك الحِكمة في مُزاوَلة مهنة الطب، وقد كان باحثًا مِن الطراز المُمتاز؛ إذ ألَّف في علوم الطبِّ كما ألَّف في علوم أخرى؛ مثل: المنطِق، والفلسَفة، واللغة، والبيان، والحَديث، وأصول الفِقه. ومما امتاز به ابن النَّفيس استِقلالُ الفِكر، واعتماد المنهج التجريبيِّ في إثبات الحقائق العلميَّة؛ مِن رصد، ومُشاهَدة، ومُقارَنة، وملاحَظة، وإجراء تجارِب، وكان لا يتردَّد في نقد أخطاء كبار الأطباء السابِقين؛ كجالينوس، وابن سينا، وغيرهم. اعتمدتْ طريقة ابن النفيس في العلاج على تنظيم الغذاء أكثرَ مِن استِخدام الدواء، وخضَعتْ أبحاثُه لمنهج علميٍّ واضِح؛ فقد درَس أعمال مَن سبَقه من العلماء والأطباء، قبل أن يَحكُم على غير السليم منها، ويَعتمد الجيِّد لِبناء نظريات جَديدة، واهتمَّ بالعوامل المؤثِّرة في جسم الإنسان أكثر مِن اهتمامه بالطبِّ العلاجيِّ، وبكلمات أخرى نرى أن ابن النفيس مِن أوائل مَن اعتمد على الحِكمة المعروفة: (الوقاية خير مِن العلاج). حَفظ ابن النفيس كتاب "القانون" لابن سينا عن ظهْر قلب، وكان يُلقي المحاضَرات عن جالينوس وابن سينا دون سابِق تَحضير، وممّا قاله عن كتُبه التي ألّفها: "لو لم أكنْ واثِقًا من أن كتُبي ستَعيش بعدي عشرة آلاف سنَة، لما كَتبتُها". كسَر عالِمُنا الجَليل طوقَ التقيُّد بالطُّرق الموروثة عن السابِقين، ودَعا في ذلك إلى التحرُّر مِن هيمنة الأفكار التي ظهَر فسادُها، في الوقت الذي كان غيره لا يَجرؤ على انتِقادها أو مُخالفتها، إلا أنه مع ذلك اشتُهر بالإنصاف والأمانة العلميَّة وعدم تنكُّره لفضْل العلماء الآخَرين، ومما قال عن مخالفته لابن سينا مثلاً: "خالَفْناه في أشياء يَسيرة، ظنَّنا أنها مِن أغاليط النساخ". تتبَّع ابن النفيس مَسار الدم في أوعية الجِسم الدمويَّة، واستطاع بذلك وصفَ الدَّورة الدموية في جِسم الإنسان، فكان بذلك المُكتشِفَ الأول لها قبْل أن يدَّعي اكتِشافها مَن جاء بعده مِن الأطباء الذين خانوا الأمانة العلميَّة، ونسَبوا أقوال ابن النفيس واكتِشافاته إلى أَنفسِهم زورًا منهم وبهتانًا. وقد أثبتَ ابن النفيس أن عملية تنقيَة الدم تتمُّ في الرئتَين، واهتدى إلى أن اتِّجاه الدم ثابِت، وأنه يمرُّ مِن التجويف القلبيِّ الأيمن إلى الرِّئة؛ حيث يُخالط الهواء، ويتَّجه مِن الرئة إلى التجويف الأيسر للقلب، ومِن هناك يتمُّ ضخُّه إلى أنحاء الجِسم المُختلِفة. ومما تطرَّق إلى ذِكْره عالِمُنا هذا، تشريحُ الرِّئة والشُّعَيرات الدموية الدقيقَة، والحُويصِلات الرِّئوية، كما أنه درَس وظائف الرئتَين والأوعية الدموية التي تتَّصل بينها وبين القلب والرئتَين، وخالَف بذلك فهمَ ابن سينا وأرسطو مِن قَبلِه. لعلَّ أهمَّ مؤلَّفات ابن النفيس موسوعتُه المَعروفة بكتاب "الشامِل"، وهي أضخَم موسوعة علمية طبيَّة، تُكتَب في التاريخ الإنساني، وقد وُضعتْ مُسوَّدتها في ثلاثمائة جزء، إلا أن المنيَّة عاجَلتْ عالِمَنا، فلم يَتمَّ منها سوى تبييض ثمانين جزءًا، وتُمثِّل هذه الموسوعة الصيغة النهائية والمُكتمِلة للطبِّ والصيدلة في الحَضارة الإسلامية بعد خمسة قرون مِن الجهود العلميَّة المتواصِلة. ومِن مؤلفاته أيضًا: كتاب "شرح القانون"، وهو عِدَّة أسفار، شرَح خِلالها كتاب ابن سينا، وكتاب "موجَز القانون"، وهو اختِصار لقانون ابن سينا، كما أنَّه شرَح كتاب أبقراط، في كتاب أسماه: "شَرح تَقدِمة المعارف". سبَق ابن النفيس أطباءَ العُيون، حينما قرَّر أن عَين الإنسان آلة ناقِلة للإبصار، وليستْ باصِرة بحدِّ ذاتها، وأشار إلى أن العَين تَنقل دلالات الجِسم المُبصَر ومَعانيه إلى المخِّ، وجاء العِلم الحديث، مؤكِّدًا صحَّة افتراضات ابن النفيس، وتمَّ اكتِشاف العصَب البَصريِّ الذي يَنقل الصورة، ويَربط العَين بأجزاء مُتخصِّصة في الدِّماغ، تقوم بتفسير المرئيات. عاش ابن النفيس طوال حياته مُطيعًا لربه، أمينًا لدِينه، لا يَشغله غير العِلم والتعبُّد، حتى جاءه مرض الموت الذي عانَى منه ستَّة أيام، نصَحه فيها بعض أصحابه مِن الأطباء أن يَتناول شيئًا مِن الخَمر؛ لتسكين ما به مِن آلام مُبرحة، فأبى أن يَتناول شيئًا منه، وقال كلمته المعروفة: "لا ألقى الله - تعالى - وفي بطني شيء مِن الخمر". وتوفِّي - رحمه الله - بمدينة القاهرة التي أقام بها مُعظم حياته عن عُمرٍ قارَب الثمانين عامًا، وترك وصيَّة وهَب فيها داره ومكتبتَه إلى البيمارستان الناصِريِّ، الذي قضى فيه معظم حياته طبيبًا، سجَّل له التاريخ بمداد مِن نور أعظم الصفحات المُضيئات.

__________________

|

|

#19

|

||||

|

||||

|

فضل بعض علماء الطب المسلمين في تطوير العلوم الطبية (4) د. حذيفة أحمد الخراط (مهذب الدين البغدادي) هو أبو الحسَن عليُّ بن أحمد، المعروف بمهذَّب الدِّين البَغداديِّ، الذي وُلد في بغداد في سنَة 1117 للميلاد، ودرَس بها الطبَّ والحديث، وقد اشتُهر بالذكاء الشديد، وعدَّه الذهبي واحدًا مِن أذكياء ذلك الزمان وأنبَغِ أهله. زاول مهذَّب الدِّين البغدادي مِهنَة الطبِّ في بغداد والمَوصل، وعُيِّن طبيبًا في بلاط الشاه أرمان، وقضى بقية عُمرِه في تدريس الطبِّ والحَديث، إلى أن مات في سنة 1213 للميلاد. وَرث عن البغدادي نبوغَه في الطبِّ ابنُه شمس الدِّين البغدادي، الذي ذاع صيته فبلَغ إمبراطور الرومان الشرقي، فدعاه وبالَغ في إكرامه. ولمُهذَّب الدِّين البغدادي موسوعةٌ علمية كبيرة تُعرف بـ"المختار في الطب"، وقد نشَرتْها في أربعة مجلَّدات دائرةُ المعارف العُثمانية في عام 1943 م، في حيدر أباد، وأعيدتْ طباعته ثانيةً عام 1996 م مِن قِبَل معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في فرانكفورت، وتُرجمتْ أجزاء منه إلى الفرنسية والألمانية والإنكليزية. ناقَش كتاب "المختار في الطب" هذا، العديدَ مِن الموضوعات الهامة المتعلِّقة بعلوم الطب المُختلفة؛ ومِن ذلك ما كُتب في شأن الاهتمام بتعليم طالب الطبِّ، وضرورة إشراف أُستاذه المباشِر عليه أثناء فترة التدريب في البيمارستان. ومما كَتَب عنه البغداديُّ في هذا الكتاب، أهميةُ الوقاية مِن حدوث الأمراض، وركَّز على الحِكمة التي تقول بأن "الوقاية خير مِن العلاج"، واعتمد في ذلك على أحاديث سُنن الفِطرة التي وردتْ في السنَّة المطهَّرة، والتي حثَّتْ على الاهتمام بالنظافة الشخصيَّة، والغذاء المتوازِن، ونَظافة البيئة. ومما ركَّز عليه البغدادي في كتابه أيضًا، العنايةُ بالطفل الرضيع والأمِّ الحامل، وخصَّص فصلاً كاملاً للكلام حول معالَجة أمراض الأطفال، وتلاه بمُتابَعة عملية النموِّ، مرورًا بمرحلة الطفولة والشباب والكُهولة، وأخيرًا الشيخوخة والهَرَم، وما يَعتري كلَّ مرحلة منها مِن أمراض، وما تحتاجه مِن رعاية وتعهُّد. تكلَّم البغدادي بإسهاب عن عِلم التشريح، وعدَّه واحدًا مِن أساسات العلوم الطبية التي لا غِنى عنها للطبيب الفاحِص، وقد خصَّص فصلاً كاملاً، للكلام حول التشريح العام لجِسم الإنسان، وفصلاً لاحقًا في تشريح كل جهاز في الجسم على حِدَة، وقد زوَّد فصل التشريح في كتاب "المختار في الطب" بالعديد مِن الرسوم الإيضاحيَّة، التي ساعَدتْ في فهم هذا العِلم المُعقَّد، وتمَّ اعتماد تلك الرسوم في المؤلَّفات التي تلتْ كتاب البغدادي ذلك. وللبغدادي في مجال جراحة الجهاز البَولي، الكثيرُ مِن المشاركات العلمية التي لم يَسبقه إليها أحد، ومِن ذلك إحكام وصْف المثانة البَولية بصورة تشريحيَّة دقيقة، كما أنه وَصَف عملية التبوُّل الطبيعيَّة، ورسم ذلك كلَّه في بعض المُخطَّطات والرسوم الإيضاحيَّة. كما أجاد البغدادي في وصْف ما يعتري الجهازَ البَولي مِن عِلل وأمراض، وما يُصاحب ذلك مِن أعراض مرضية، وعلامات تُساعد في وضع التشخيص النهائي، كما أنه ميَّز بَين الحصى التي تتكوَّن في الكلى، وتلك التي تتكوَّن في المثانة البَولية. ومما تكلَّم عنه هذا العالِمُ الجليل كذلك، وسائلُ التفريق بين ألمِ الأمعاء وألم الكلى، ومِن المعروف أن آلام البطن الحادَّة تَتشابه في صورتها، أيًّا كان مصدرها مِن أعضاء جوفية، وتحتاج معرفة مَصدر الألم إلى دِراية وبُعْد نظر. وقد وضَع البغداديُّ في مجال حصى الكُلى والمسالك البولية، بعضَ الخُطط العلاجيَّة والوقائيَّة، وقدَّم بعض الوصفات الدوائية التي لاحَظ إفادة المريض منها، ووصَف سبعين دواءً وثلاثة عشر مزيجًا مركَّبًا لعلاج تلك الحصى، واعتمد في ذلك على العديد مِن نباتات ذلك الزمان وأعشابه. كما شجَّع البغدادي على أكل اللحوم البيضاء؛ كالسمك، والدجاج، والتخفيف مِن تناول اللحوم الحمراء والحَليب ومُشتقاته مِن قِبَل المرضى المؤهَّلين للإصابة بحصى الجهاز البَولي، وقد جاء العِلم الحديث مؤيدًا لتلك النظرية، ومُثبِتًا لصحَّة الكثير مِن هذه الاقتراحات. ومما وصَفه البغداديُّ مِن عمليات جراحيَّة تختصُّ بجراحَة المسالك البوليَّة، طريقةُ إخراج الحصاة الضخْمة مِن المثانة، وقال بصعوبة إخراجها عَبر الجرْح أو الشقِّ الجِراحي المحدَث؛ وذلك لكِبَر حَجمِها، ونصَح حينها بتكسيرها باستِخدام كلاليب خاصة تعمل على تفتيت تلك الحَصاة إلى حصيات صغيرة، يَسهل بالتالي استِخراجُها. ووصَف عالِمنا هذا أيضًا، جهازَ قسطرة البول بدقَّة مُتناهيَة، وفضَّل استخدام معدن الفضَّة على الرصاص في صناعتِها، وركَّز على مواصَفاتها الفنية التي يجب توافُرها في كل قسطرة، وتوجد بعض تلك الخصائص والمواصَفات في الأدوات الجراحيَّة الحديثة التي يتمُّ تصنيعها في وقتنا الراهن. بقي تأثير مذهب البغدادي العِلمي واضِحًا في الأجيال العديدة مِن الأطباء الذين ظهَروا بعده، كما ترَكتْ مدرستُه بصماتها واضِحة في ما تلاها مِن المدارس الطبيَّة، وقد ساهَم كتابه "المختار" في تطوير المبادئ الطبيَّة وأُسُس الطبِّ السريريِّ وعِلم الصيدلة، وبقي واحدًا مِن أهم المراجع العلمية التي تمَّ اعتمادُها قرونًا عديدة لاحِقة. وأخيرًا، فإنّ ما ذكَرْنا مِن علماء الطب المسلمين وجهودهم العلمية التي ترَكتْ بصماتها الواضِحات في سماء دائرة العلوم، ما هو إلا غَيض مِن فيض، فهناك كثير كَثير غيرهم ممَّن ذكَرهم التاريخ، وكَتب أسماءهم على صفحاته بأحرُفٍ مِن نور وذهبٍ، وحُقَّ للمسلمين أن يُفاخِروا بهم غيرهم مِن الأمم. وما أعظم أن تُبعث في الأمة الإسلامية ثانيةً روحٌ جديدة مِن الصحوَة، وعُلوِّ الهمة، والنشاط البحثيِّ، تُعيدنا إلى ما كنّا عليه مِن مجد سابق تليد، حين سُدْنا العالَم قرونًا طويلةً!

__________________

|

|

#20

|

||||

|

||||

|

أبو القاسم الزهراوي د. عبد العزيز اللبدي أبوالقاسم الزهراوي كان الخليفة عبد الرحمن الثالث الخليفة الأموي في الأندلس قد أتم بناء مدينة الزهراء شمالي قرطبة وذلك على اسم زوجته الزهراء وذلك عام 325 / 936 ونقل إليها عاصمته وبلاطهوحكومته. في ذلك العام خلف بن عباس على الأغلب في قرطبة ولكنه عاش في الزهراء وإليها نسب ويرجع أنه(1) لقي حتفه فيها في عام 404هـ/ 1013م أيام الفتنة الكبيرة حيث دمرت المدينةأيضاً. وخدم في هذه المدينة الخلفاء المستنصر والمؤيد وخدم معه في نفس الفترة أحمد وعمر ابن يونس بن أحمد الحراثي و.. بن موسى الأسيوتي ومحمد بن عبدون الحبلي العذري الذي ألفكتابا في الكسير(2) وكذلك ابن جلجل الذي له مؤلفات(3) ومن المحتمل أن يكون الزهراوي قد درس عليه أيضاً وكان معاصراً لأبو عبدالله الندرومي وأبو بكر بن القاضي أبي الحسنالزهراوي(4) في أشبيليه وقد يكون درس علي أبو جعفر أحمد بن سابق الذي جذم الناصر وتوفي في دولة المستنصر(5). ويذكر د. كمال السامرائي من الأطباء الذين خدموا في بلاط الخليفة المستنصر: أبو بكر حامد بن سمحون وأبو عبدالله البكري(6) ويظهر أنه كان سابقاً لزمانه فإن كل ما ترجم له ابن أبيأصيبعة أنه" "كان طبيباً فاضلاً خبيراً بالأدوية المفردة والمركبة حين العلاج وله تصانيف مشهورة في صناعة الطب وأفضلها كتابه الكبير المعروف بالزهراوي ولخلف بن عباس الزهراوي منالكتب كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف وهو أكبر تصانيفه وأشهرها، وهو كتاب تام في معناه"(7) مع أنه ابن أبي أصيبعة ولد بعد مئتي سنة من وفاة الزهراوي حوالي 600هـ غير أننا نجد الكثير من الاقتباسات والاستشهاد به في كتاب "العمدة في الجراحة" لابن القف المتوفي عام 630هـ وذكره في التراجم أبو عبدالله الحميدي المتوفي عام 488هـ في خبرة المقتبس وأبو محمد عليابن أحمد ابن حزم وأثنى عليه وقال: "ولئن قلنا أنه لم يؤلف في الطب أجمع منه للقول والعمل في الطبائع والخبر لتصديقهم ومات بالأندلس بعد الأربعمائة"(8). وقد ترجم الكتاب إلى اللاتينية في طليلطه من قبل جيراد الكريموني (Liber Gerarend of Cremone) (AL – SAHARAVIDE Cirugie في القرن الثاني عشر وأعيد طبعالترجمة في البندقية عام 1497 وطبعات عديدة في القرن السادس عشر(9) كما ترجمت إلى اللغة التركية في القرن الخامس من قبل شرف الدين بن علي الحاج الياس مع تطوير للآلات. وفي عام 1778 أخرج جون شاننغ John Channing طبقة أكسفورد وفي فرنسا خرجت طبعة فرنسية عام 1861 عن لوسيان لكرك بعنوان Le Chirurgie dalbucasis وأصدرلوكنو Lucenow عام 1908 طبقة عربية مصدرة مع أشكال توضيحية(9). وطبعة انكليزية مع الأصل العربي ورسم الآلات عن طريق سبنك ولويس ومعهد ولكم في لندن عام 1973 وهي التي اعتمدنا عليها في هذا الكتاب Spinke and Lewis لقد حظى كتابالتصريف باهتمام عالمي وكان الكتاب الأساسي للجراحة في أوروبا لخمسة قرون خلت وقد اقتبس الأوروبيون الكثير من الأشياء وطورها. ونستعرض أهم الإضافات التي اقتبسها الأوروبيون(10). دراسة التهاب المفاصل وسل الصلب ونسبت هذه الأمراض من بعد للإنكليزي بوت وسميت سؤبوت. طريقة فلخر Felcher الألماني المولد من اختراع الزهراوي… أو برفع الوالدة عند الوضع تسهيلاُ للولادة. إمبرواز باريه A.Pare في منع كثر من الدم من الأوعية الدموية الكبرى. طريقة معالجة الكسور المفتوحة بترك طاقة في الحبس. ولا يقف فضل الزهراوي على هذه الأمور فقد كتب السامرائي(11). "فكان أول من وصف الناعور (الهيموفيلي)". وأول من ربط الأوعية الدموية بخيوط الحرير وخاط الجروح بشعر ذيل الخيل وأول من أشار إلى حالة الحبل خارج الرحم وإلى المشيمة الميتة في الحبل وأول من أشار إلى سلس البولبسبب البواسير المهبلية المثانية وأول من شق حبب المياه أثناء المخاض لتعجيل الولادة (48 Lewis) (spink وأول من اكتشف ملقط التوليد قبل جمركية بعدة قرون. وأول من تحايل على فحص الحوض عند البكور عن طريق المقعدة وأول من وصف ضربات القلب الضائعة. أول من صور الآلة الجراحية المستعملة فقد وصف حوالي مئتي آلة. كتابالتصريف ولقد استعرض الزهراوي في كتابه التصريف لمن عجز عن التأليف جميع الأمراض في المقالين الأولين ثم الأدوية والمعاجين والترياقات وتوسع في رصف الأدوية حيث كان له اهتماماشديد بها ومنحها كثير من المقالات من الثالثة إلى التاسع والعشرين. وكرس المقالة الثلاثين للجراحة فسماها "في العمل باليد من الكي والشق والبط والجبر والخلع" وركز في مقدمة المقالة…على التشريح "والسبب الذي لا يوجد صانع محس بيده في زماننا هذا لأن صناعة الطب طويلة وينبغي لصاحبها أن يرتاض قبل ذلك في علم التشريح"(12) وعلى "وقد نبهت في كل مكان يأتيمن هذا الكتاب العمل الذي فيه الغرر والخوف فينبغي لكم أن تحذروه وترفضوه مثلاً يجد الجاهل السبل إلى القول والطعن فخذوا لأنفسكم بالحزم والياطة ومرضاكم بالزمن والتثبت واستعملالطريف الأفضل المؤدي إلى السلامة"(13). الباب الأول – في الكي، ويركز الزهراوي مرة أخرى على التمرن "ألا أنه لا ينبغي أن يتصور على ذلك الأمر الأمن قد ارتاض ودرب في باب الكي دربه شديدة ووقف على اختلافمزاجات الناس وحال الأمراض في أنفسها وأسبابها وأعراضها ومدة زمانها"(14). وقد صمم الزهراوي عدة أشكال من المكاوي ورسمها في كتابه حسب أعراض العلاج والتدرج ونلخص هنا الاستعمالات التي ما زالت قائمة للكي. الكي كوسيلة للتعقيم. كوسيلة لعلاج الناصور. في وقف النزيف. وقد كان الكي يستعمل في كثير من المجالات وما زال يستعجل في الطب الشعبي كثير وقد خف استعماله كثيراً في الطب الحديث وقد خصص له الزهراوي ستة وخمسون فصلاً. الباب الثاني – في الشق والبط والفصد والجراحات ونحوها. ويضيف هنا أيضاً الآلات التي يستعملها في كل عملية ويبدأ في وصف الأدوات التي يعالجها من الرأس إلى القدين في سبعةوتسعين فصلاً يتحدث فيها في أربعة فصول عن الأسنان وتثبيتها بالفضة والذهب وقلعها وكسر الفك وعلاجه وعن علاج الأورام بالجراحة والسرطان. "وذكرت الأوائل أنه متى كان السرطانفي موضع يمكن استئصاله كالسرطان الذي في الثدي أو في الفخد ونحوها من الأعضاء المتمكنة لإخراج عجلته ولا سيما إذا كان مبتدئاً صغيراً وأما متى قدم وكان عظيماً فلا ينبغي أن تغريهفإني ما استطعت أن أبرئ منه أحداً ولا رأيت قبلي غيري وصل إلى ذلك. ثم يتحدث عن أمراض الأطفال الخلقية، كالأطفال الذين يولدون ومواضع البول غير مثقوبة والمقعدة غير المثقوبة ويتحدث عن الطهور. ثم يتحدث عن حقن المثانة بالزراقات وفي إخراج الحصاة من المثانة وعن إخراجها عند النساء "ثم تسخن عليها عند قبالة نصب الفرج عند أصل الخد" وهو أول من فعل ذلك. ثم عن الأدرة المائية واللحمية والمعائية والريحية التي مع دالية وبين علاجها الجراحي وعلاج الفتق الأربي. ثم يتحدث عن أمراض النساء والولادة ويصور الآلات التي يحتاج إليها في إخراج الجنين وهو مخترع الملقط لإخراج رأس الجنين ويتحدث عن أمراض المقعدة والبواسيروالنواصير وعلاجها الجراحي ويتحدث في الفصل الرابع والثمانون عن الجراحات فيقول "فأقول أن الجراحات تختلف بحسب الشيء الذي يكون من الجراحة، وبحسب الموضع الذي يقع عليه الجرح فالأشياء التي تكون بها الجراحات كثيرة كضربة حجر أو قطع سيف أو سكين أوطعن رمح أو عود أو سهم وغير ذلك من أشياء كثيرة، وأما الجراحات بحسب المواضع من الجسم كالجرح الذي يقع على الرأس أو العنق أو الصدر أو البطن أو الكبد ونحوها من الأعضاء،وأني واصف علاج بعض الجراحات لتجعلها قياساً وقانوناً على سائر الجراحات، وأني أبتدئ بجراحات الرأس البسيطة خاصة لأن المركبة سيأتي ذكرها في أول الباب الثالث من هذا الكتاب"(16). ثم يعرف العلاج العام لينتقل لشرح جراح البطن وخروج المعاء وخياطتها وأنواع الخياطة والمضاعفات المختلفة ويصف الخياطة مصران الحيوان "وقد يمكن أن يخاط المعاء أيضاًبالخيط الرقيق الذي يسل من مصران الحيوان اللاصق به"(17). ولعله أول من استعمل خيوط ال Cat Gut. ويتكلم عن بتر الأطراف والدوالي ولعله أول من استعمل سل العروق بالطريقة الحديثة "وأما سله فيكون على هذه الصفة تمكن ساق العليل أنكان فيه شعر كثير ثم تدخله الحمام وتنطل ساقه بالماء الحار حتى تحمر وتدر العروق أو يرتاض رياضة مغرية إن لم يحضره حمام حتى يسخن العضو، ثم تشق الجلد قبالة العرق شقاً بالطول أمافي أخره عند الركبة أو في أسفله عند الكعب ثم تفتح الجلد بالصنانير وتسلخ الجلد من كل جهة حتى يظهر للحس، وهو عند ظهوره تراه أحمر قانئاً، فإذا خلص من الجلد تراه أيضاً كأنه الوتر ثمتدخل تحته مروداً، حتى إذا ارتفع وخرج عن الجلد علقه بصنارة عمياء ملساء، ثم شق شقاً آخر بقرب ذلك الشق بقدر ثلاث أصابع ثم أسلخ الجلد من على العرق حتى يطهر، ثم أرفق بالمروركما نقلت وعلقه بصنارة أخرى كما فعلت أولاً ثم شق شقاً آخر أو شقوق كثيرة إن احتجت إلى ذلك ثم سله واقطعه في آخر الشق عند الكعب ثم اجذبه وسله حتى يخرج من الشق الثاني"(18) ثم يتحدث عن إخراج السهام وعن الفصد والحجامة وتعليق العلق. الباب الثالث – في الجبر ويقدمه بخبرته أيضاً "وإنما استفدت من ما استفدت لطول قرائتي لكتب الأوائل وحرصي على فهمها حتى استخرجت علم ذلك فيها، ثم لزمت التجربةوالدربة طول عمري، وقد رسمت لكم من ذلك في هذا الباب جميع ما أحاطه به علمي ومضت عليه تجربتي بعد أن قربته لكم وخلصت من شعب التطويل واختصرته غاية الاختصار وبينته غاية البيان وصدرت لكم فيه صوراً كثيرة من الآلات التي تستعمل فيه إذ هو منزيادة البيان كما فعلت في البابين المتقدمين"(19). يتحدث في الباب الأول عن الكسور بشكل عام عن التشخيص والعلاج. أما الباب الثاني فيتحدث عن كسور الرأس ويصف التربنة "أما كيفية الثقب حول العظم المكسور فهو أن تجعلالمثقب على العظم وتديره بأصابعك حتى تعلم أن العظم قد نفذ ثم تنقل المثقب إلى موضع آخر وتجعل بعد ما بين كل ثقب قدر غلظ المرور أو نحوه، ثم تقطع بالمقاطع ما بين كل ثقبين وتفعل ذلكبغاية ما تستطيع عليه من الرفق كما قلنا حتى تقلع العظم إما بيدك أو بشيء آخر من بعض الآلات التي أعددتها لذلك مثل الخفق والكلاليب اللطاف، وينبغي أن تحذر كل الحذر أن يمس المثقب أوالمقطع شيء من الصفاق". ويتابع وصفه مركزاً على العناية الفائقة إن لا ترجح أو تصيب الصفاق أو الدماغ وعلى إزالة كل العظام والخشونة الناتجة عن العمل. ويتحدث عن التشخيص والعلاج بالشد والربط والجبائر وعن الكسور مفصلة من الرأس إلى القدمين وعن المدة التي يحتاجها كل كسر على حدة. وبعد، فإنه من السهل الآن في نهاية القرن العشرين أن ترى بساطة وبدائية الوسائل التي كان الزهراوي يشخص ويعالج بها ولكننا لا بد من النظر إلى الزهراوي كابن عصره واعتبارهأنه:- - قد أضاف وصف أمراض جديدة لم تكن معروفة. - أضاف علاجاً جديداً لم يكن معروفاً أيضاً وإذا كانت الجراحة معروفة كصناعة اليد، فإن الزهراوي أولاها اهتماماً جديداً وحاول في ضمن ظروفه أن يعالج بواسطتها ما رآه ممكناًوضرورياً. - أضاف آلات جديدة ورسمها وبينها لتلاميذه وهو وإن كان لم يلاق الاهتمام المناسب من معاصريه فإن ما بدأه قد استمر قرون كثيرة حتى وصل إلى المستوى الحديث من الجراحة العصرية ولا بد في هذه المرحلة أن نتذكر أوائل الجراحين الذين وضعوا الأسس في مرحلة صعبة للغاية. ولكن الزهراوي قرأ كتب الأطباء الذين سبقوه فهو يذكر جالينوس وأبوقراط وباول الأجيني من الإسكندرية ولعل الأخير هو الأكثر تأثيراً في أبو القاسم. المصادر : مراجع الفصل التاسع عشر سامي حمارنة تاريخ تراث العلوم الطبية عند العرب والمسلمين ص 335 الأردن – جامعة اليرموك 1 1986. ابن أبي أصيبعة – نفس المصدر السابق – ص 2 487. ابن أبي أصيبعة – نفس المصدر السابق – ص 3 493. ابن أبي أصيبعة – نفس المصدر السابق – ص 4 536. ابن أبي أصيبعة – نفس المصدر السابق – ص 5 537. د. كمال السامرائي مختصر تاريخ الطب العربي ج2 ص168 الجمهورية العراقية وزارة الأعلام 6 1985. ابن أبي أصيبعة نفس المصدر ص 7 501. سامي حمارنة – نفس المصدر السابق ص 8 335 د. أحمد عبد الحي Ahmad Abdulhai + Syed Wasim Ahmad India Islamic Medicin 1981.9 زيغريد هونكه شمي الله على الغرب ص 195 دار النهضة العربية10 . السامرائي نفس المصدر ص 11 170. الزهراوي 12 – ALBUCASIS – نفس المصدر السابق – ص 3. الزهراوي13 – ALBUCASIS – نفس المصدر السابق – ص 7. الزهراوي14 – ALBUCASIS – نفس المصدر السابق – ص 9. الزهراوي15 – ALBUCASIS – نفس المصدر السابق – ص 421. الزهراوي16 – ALBUCASIS – نفس المصدر السابق – ص 527. الزهراوي17 – ALBUCASIS – نفس المصدر السابق – ص 551. الزهراوي18 – ALBUCASIS – نفس المصدر السابق – ص 597. الزهراوي19 – ALBUCASIS – نفس المصدر السابق – ص 677.

__________________

|

|

| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |

|

|

|

|

|

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |