|

|||||||

| ملتقى نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم قسم يختص بالمقاطعة والرد على اى شبهة موجهة الى الاسلام والمسلمين |

|

|

|

أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |

|

#11

|

||||

|

||||

معارك الدردنيل (1654 - 1657)[عدل]  خريطة للدردنيل والمنطقة المُجاورة. قام العثمانيون بتنظيم قواتهم عام 1654، حيث أنتجت ترسانتهم الواقعة في القرن الذهبي (مرسى إسطنبول) سفناً حربيةً جديدةً، ووصلت تعزيزات للعاصمة من طرابلس وتونس لتقوية الأسطول العثماني.[50] عاد العثمانيون إلى الدردنيل في مايو بأسطول ضخم قوامه 79 سفينة (40 سفينة شراعية، و33 قادس، و6 سفن ضخمة)، بالإضافة إلى انضمام 22 قادس جديد في بحر إيجة و14 سفينة من الساحل البربري بهدف تعزيز موقف العثمانيين في الدردنيل.[51] فاق الأسطول العثماني الأسطول البندقي المُحاصِر للدردنيل بفارق كبير، حيث كان الأسطول البندقي مُكوّناً من 26 سفينة فقط بقيادة جوزيبي دولفين.[52] نتج عن لقاء الطرفين معركةٌ انتهت بانتصار العثمانيين، لكنّ البنادقة نجحوا في الفرار بأسطولهم وإلحاق خسائر كبيرة بالعثمانيين ليُحققوا انتصاراً معنوياً.[53] تبع ذلك هجوم الأسطول العثماني على جزيرة تينوس، لكنهم تراجعوا بعد وقوع مُناوشات صغيرة مع البنادقة في 21 يونيو. نجح مراد باشا في تجنب مُلاقاة البنادقة لما تبقى من العام، فكانت أساطيل الجانبين تُبحر ذهاباً وإياباً في بحر إيجة قبل العودة إلى الدردنيل في سبتمبر بسبب مشاكل أحدثها الانكشارية في الأسطول العثماني.[54] توفي في نهاية العام قائد الأساطيل البندقية ألفيز موتشينيغو في كاندية، وخلفه فرانسيسكو موروسيني الذي كان قد بزغ اسمه في معارك الجمهورية السابقة.[55] اتبع موروسيني نهجاً أكثر حيويةً في تعامل البنادقة مع مُجريات الحرب، فهاجم مستودعات الإمدادات العثمانية في أجانيطس في ربيع 1655، ودمّر مدينة فولوس الساحلية في هجوم ليلي وقع في 23 مارس من العام نفسه. أبحر موروسيني بعد ذلك إلى الدردنيل في مطلع شهر يونيو مُنتظراً قدوم الأسطول العثماني، لكنّ العثمانيين تأخروا في الوصول بسبب الاضطرابات السياسية التي واجهتها الحكومة العثمانية.[55] ترك موروسيني نصف أسطوله (36 سفينة) في الدردنيل بقيادة لازارو موتشينيغو وقفل عائداً إلى كيكلادس.[56] وصل الأسطول العثماني المُكوّن من 143 سفينة بقيادة مصطفى باشا بعد أسبوع فقط من رحيل موروسيني، أي في 21 يونيو،[57] ووقعت معركةٌ بين الجانبين أسفرت عن انتصار البنادقة. تجنب الأسطول العثماني مُلاقاة البنادقة لما تبقى من العام قبل أن ينسحبوا إلى مُعسكراتهم الشتوية، مُفسحين المجال لموروسيني لفرض حصاره على جزيرة مالفاسيا ذات الأهمية الاستراتيجية والواقعة قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للبيلوبونيز، لكنّ الحصار فشل في نهاية المطاف.[58] عُيّن موروسيني حاكماً جديداً على كريت في سبتمبر وبات لورينزو مارسيلو قائد أسطول البنادقة الجديد.[59] على الرغم من أنّ الكلمة الفصل كانت للبنادقة في مُعظم مواجهاتهم السابقة مع العثمانيين، ونجاحهم في فرض سيطرتهم على بحر إيجة ومُهاجمتهم جزرها،[60] إلا أنّ هذا التفوق لم يُترجم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. أمّا العثمانيين فإنهم على الرغم من خسائرهم كانوا قادرين على التجوّل في البحار وإمداد قواتهم بما يحتاجونه في كريت،[61] خصوصاً عبر الأساطيل الخارجة من الإسكندرية، ورودس، وخيوس وغيرها.[62] وفي يونيو 1656 تلاقى الأسطول العثماني بقيادة كنان باشا مع الأسطول البندقي المالطي المُشترك بقيادة مارسيلو، وكانت نتيجة المعركة أن ألحق البنادقة والمالطيّون بالعثمانيين أسوأ هزيمة بحرية منذ معركة ليبانتو،[59][63] حيث دُمّرت 60 سفينة عثمانية ووقعت 24 سفينةً أخرى في أيدي البنادقة والمالطيين. لكنّ الخسائر لم تكن مُقتصرةً على العثمانيين، حيث عانى البنادقة والمالطيّون من بعض الخسائر أيضاً، بما في ذلك فقدانهم للقائد مارسيلو.[64] غادرت الفرقة المالطية في أعقاب هذا النصر، ونجح البنادقة في الاستيلاء على تندوس في 8 يوليو، ثمّ ليمنوس في 20 أغسطس،[65] ليمتلكوا بذلك جزيرتين استراتيجيتين واقعتين بالقرب من مدخل الدردنيل تُشكلان قاعدتين أماميتين، ممّا زاد من فاعلية الحصار المفروض على العثمانيين. قُطعت الإمدادات العثمانية عن كريت نتيجةً لذلك كُليّاً، حتى أنّ العاصمة إسلام بول نفسها عانت من نقصٍ في الغذاء خلال فصل الشتاء التالي.[66]  معركة الدردنيل الرابعة (1657), بريشة بيتر كاستلين نجح العثمانيون في تغيير مُجريات الحرب عام 1657 بعد تولي محمد باشا الكوبريللي منصب الصدر الأعظم، الذي عُيّن في سبتمبر 1656 وأُعطي صلاحيات واسعة، فنجح في تغيير مسار الحرب لصالح العثمانيين.[67][68] قام القبطان باشا الجديد توبال محمد بتعزيز الأسطول العثماني،[67] فنجح العثمانيون في مارس في الإفلات من حصار البنادقة للدردنيل مُبحرين تجاه تندوس، مع أنّهم لم يُهاجموها لأنّ حاميتها كانت قويةً جداً.[69] أبحر موتشينيغو إلى الدردنيل بأسطول مُعزز بسفن بابوية ومالطية مُنتظراً قدوم الأسطول العثماني، الذي وصل إلى هناك في 17 يوليو. تمكّن العثمانيون من عبور المضيق، وذلك بسبب الخلافات التي نشبت بين قادة الأساطيل المسيحية ممّا حال دون اكتمال جاهزيتهم.[70] تألفت المعركةُ من سلسلة من الاشتباكات على مدار ثلاثة أيّام، وانتهت مساء 19 يوليو حين دمّر انفجارٌ سفينة القائد مودياً بحياة موتشينيغو ومُجبراً الأساطيل المسيحية المُتحالفة على الانسحاب. وعلى الرغم من أنّ العثمانيين تعرضوا لخسائر أكبر من البنادقة في هذه المعركة، إلا أنهم نجحوا في تحقيق هدفهم وهو كسر الحصار الذي كان قد طال أمده،[71] بإشرافٍ شخصي من الصدر الأعظم وبمساندة سفن ورجال قدموا من الولايات البربرية.[72] باشر الأسطول العثماني بعد هذه المعركة في استعادة ما فقده قبلاً، فاستردّ ليمنوس في 31 أغسطس، ثمّ تندوس في 12 نوفمبر، ليقضي العثمانيون بذلك تماماً على أيّ آمال مُستقبلية للبنادقة في فرض حصار على العثمانيين بشدّة ذاك الحصار الذي كانوا قد فرضوه في النصف الأول من الحرب.[73][74] فترة الجمود (1658 - 1666)[عدل]  حصار كاندية، بريشة فيشر (1680). اتجهت القوات العثمانية شمالاً لمواجهة جورج الثاني أمير ترانسيلفانيا، الأمر الذي تطوّر إلى صراع طويل مع ملكية هابسبورغ.[74] حاول الأسطول البندقي - الذي بات بقيادة موروسيني من جديد - خلال هذه الفترة فرض الحصار مُجدداً على الدردنيل لكن دون جدوى. اتخذ موروسيني من مُهاجمة المعاقل العثمانية تكتيكاً له، فحاصر جزيرة ليفكادا في أغسطس 1658، لكن الحصار باء بالفشل. وعلى الرغم من نجاح البنادقة في نهب بعض الأراضي العثمانية مثل كالاماتا، وكاريستو عام 1659، إلا أنهم لم يمتلكوا قوات كافية تُمكنهم من احتلال هذه المناطق، ولم تُكسبهم هذه الغارات مكاسب فعلية.[73] كان رد العثمانيين بأن أمر الصدر الأعظم محمد باشا ببناء حصنين جديدين على الشاطئ الأوروبي المُطلّ على مدخل الدردنيل، هُما: سد البحر وكِليد البحر (مفتاح البحر)، وذلك لمنع البنادقة من دخول المضيق مرةً أخرى.[75] أنهكت هذه الحرب البنادقة كثيراً، خصوصاً بسبب تعطيلها للتجارة التي يعتمد عليها اقتصاد الجمهورية كُليّاً. لذا أرسل البنادقة سفراءهم للعثمانيين، لكنهم لم يستطيعوا قبول ما اشترطه عليهم العثمانيون لإحلال السلام، ألا وهو التخلي عن كريت.[74][76] لكنّ بصيصاً من الأمل عاد إلى نفوس البنادقة بعد انتهاء الحرب بين فرنسا وإسبانيا هابسبورغ، فتأمّلوا الحصول على المزيد من المساعدات من الجانب الفرنسي على وجه الخصوص، حيث أنّ العلاقات بين الفرنسيين والباب العالي كانت قد توترت في الآونة الأخيرة بعد أن كان الطرفان مُرتبطين بعلاقات وثيقة لفترة طويلة.[73] تحقق الأملُ الذي عوّل عليه البنادقة بالفعل، حيث تطوع أفرادٌ وجماعاتٌ من الرجال قادمين من مُختلف أنحاء أوروبا الغربية للانخراط في جيش الجمهورية، كما شعر الحُكّام المسيحيون أنّهم مُجبرون على تقديم المُساعدات من رجالٍ وسفنٍ وإمداداتٍ.[62][77] أمّا أولى البعثات الفرنسية فوصلت في أبريل 1660، وكانت بعثةً مُكونةً من 4,200 رجل بقيادة الأمير ألميريغو ديست، كما وصلت فرقٌ من المرتزقة الألمان، وقواتٌ من سافوي، بالإضافة إلى السفن المُرسلة من مالطا، وتوسكانا، وفرنسا.[68] ولكن على الرغم من جُلّ المُساعدات التي قُدمّت للبنادقة، فشلت العمليات التي قام بها موروسيني عام 1660. حاول البنادقة في ذلك العام استرداد خانية، فهاجموها في شهر أغسطس واستولوا على بعض تحصيناتها الخارجية لكنهم فشلوا في السيطرة على المدينة نفسها، كما هاجموا الخطوط العثمانية المُحاصرة لكاندية في سبتمبر مُحققين بعض النجاحات، لكنهم فشلوا في كسر الحصار المفروض عليها.[68] توفي الأمير ديست بعد ذلك بفترة وجيزة في ناكسوس وعادت الكتيبة الفرنسية إلى بلادها، تلا ذلك عزل موروسيني عن منصبه وتسليم القيادة لقريبه جورجيو موروسيني.[78] حقق جورجيو بعض النجاحات الطفيفة عام 1661، حيث كسر الحصار العثماني على تينوس، وهزم الأسطول العثماني قبالة ميلوس. انخفضت وتيرةُ الحرب بعد ذلك حتى صارت هادئةً نسبياً، فعلى الرغم من انشغال العثمانيين الشديد مع النمساويين في بلاد المجر، إلا أنّ البنادقة فشلوا في اقتناص الفرصة ولم يقوموا بأي عملية حقيقية باستثناء اعتراضهم لقافلة الإمدادات القادمة من الإسكندرية قبالة كوس عام 1662.[79]  المرحلة الأخيرة (1666 - 1669)[عدل]  الصدر الأعظم فاضل أحمد باشا الكوبريللي. وقّعت الدولة العثمانية معاهدة فسفار مع النمساويين عام 1664، ممّا سمح لها بحصر تركيزها على كريت بعد أن كانت تُحارب على عدة جبهات. بدأ الصدر الأعظم فاضل أحمد الكوبريللي يُجهز لحملةٍ ضخمةٍ في شتاء 1665/1666، وأرسل تسعة آلاف رجل لتعزيز القوات العثمانية في كريت.[80] وقبل البدء، عرض العثمانيون على البنادقة اقتراحاً يُبقي كاندية في حوزة البنادقة مُقابل دفع جزية سنوية، لكنّ البنادقة رفضوا.[81] خرج الجيش العثماني بقيادةٍ شخصيةٍ من الصدر الأعظم في مايو 1666 من تراقيا إلى جنوب اليونان، بحيث يخرجوا إلى كريت في فصل الشتاء. على الجانب الآخر، تلقّى البنادقةُ في فبراير 1667 تعزيزات كبيرة من فرنسا وسافوي بلغت 21 سفينة حربية وحوالي ستة آلاف رجل، ولكنّ المشاكل بين القادة عادت من جديد حول الأسبقية بين الدول المُختلفة المُشاركة (فرنسا، الولايات البابوية، مالطا، نابولي، صقلية)، الأمر الذي أثر سلباً عليهم.[82] سعى البنادقة بقيادة العائد فرانسيسكو موروسيني إلى الاشتباك مع العثمانيين، لكنّهم تجنبوا ذلك، واستغلوا أفضليتهم من حيث الموارد والقواعد بإمداد قواتهم في كريت بشكل مُستمر. ولم تُحقق القوات المسيحية المُتحالفة أي نجاح يُذكر في عام 1667 باستثناء صدهم لغارة عثمانية شُنّت على سيريغو إحدى الجزر الواقعة جنوب اليونان.[83] وفي 8 مارس 1668 خرج البنادقة مُنتصرين بشق الأنفس من معركة ليلية قبالة ساحل جزيرة سانت بيلاجيا، حينما حاولت قوة عثمانية مؤلفة من 12 سفينة وألفي جندي الاستيلاء على سرب من السفن البندقية. علم موروسيني بنوايا العثمانيين قبل وصولهم فعزز من قوة هذا السرب حتى يكون مُستعداً للمواجهة، وبالفعل انتصر البنادقة على العثمانيين، لكنّ هذا الانتصار كان غالي الثمن، وكان الانتصار البحري الأخير الذي يُحرزه البنادقة في هذه الحرب.[84] حافظ البنادقة على حصارهم لخانية قاعدة الإمداد العثمانية الرئيسية خلال الصيف مُعززين بسفن بابوية واستبارية، كما هاجمت القوات المُتحالفة جزيرة سانت مارينا لتأمين مرساهم قبالة جزيرة سانت توديرو،[85] لكنّ هذا النجاح لم يمنع الأسطول العثماني المُحمّل بالقوات والإمدادات من الوصول إلى خانية في سبتمبر بعد أن كانت السفن البابوية والاستبارية قد غادرت.[86] يتبع

__________________

|

|

#12

|

||||

|

||||

|

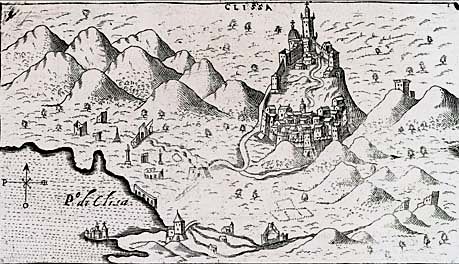

سقوط كاندية[عدل] وصلت الحملة العثمانية الجديدة إلى الجزيرة خلال شتاء عام 1666/1667، وبدأت المرحلة الأخيرة من الحصار في شهر مايو بإشراف شخصي من الصدر الأعظم. استمرت هذه المرحلة لمدة 28 شهراً، وكلّفت العثمانيين أرواح 70,000 جُندي، و38,000 من المُجندين والرقيق الكريتيين الذين اشتغلوا في الحصار لصالح العثمانيين و29,088 من المسيحيين المُدافعين عن المدينة.[38] نظر البنادقة بعين الخوف إلى الحملة العثمانية الجديدة خصوصاً وأنّ حالتهم الاقتصادية كانت تزداد سوءاً، فتأمّلوا التوصل إلى تسوية سلمية مع الدولة العثمانية عام [87] 1668 مُستغلين إمكانية وصول تعزيزات كبيرة من أوروبا الغربية للضغط على العثمانيين على تقديم تنازلات لصالحهم في هذه التسوية.[88] عُيّن الأميرال أندريا فالير سفيراً للبنادقة في البداية، لكنّه استُبدل سريعاً بألفيس دا مولين بسبب مرضه.[89] توجّه مولين برفقة سفارته إلى لاريسا حيث كان السلطان وحكومته هناك في رحلة صيد.[90] اقترح العثمانيون بأن تحتفظ البندقية بنصف كريت، لكنّ البنادقة رفضوا العرض مُعتمدين على تعهدات الدول الأوروبية وبخاصة فرنسا بتقديم المُساعدات لهم، بالإضافة إلى علمهم بتجدد الاضطرابات في البلاط العثماني وفي أرجاء الدولة.[91] وتلقّى مولين في غضون ذلك أوامراً بمواصلة المُفاوضات ومُراقبة قوّة العثمانيين ونواياهم دون أن يُلزم نفسه أو الجمهورية بشيءٍ ملموس.[92]  مُخطط يُظهر الخنادق والألغام العثمانية في كاندية. وصلت الوحدةُ الأولى من الكتيبة الفرنسية التي طال انتظارها إلى كاندية في 19 يونيو. بلغ قوام هذه الوحدة ستة آلاف رجل وواحد وثلاثين سفينة بقيادة فرانسوا دوق بوفور، في حين وصلت الوحدة الثانية من الكتيبة في 3 يوليو.[93] كان العثمانيون قد أحرزوا تقدماً مُطّرداً في حصارهم للمدينة على مدار السنوات الماضية حتى استطاعوا الوصول إلى حصونها الخارجية، في حين كان المُدافعون في حالةٍ يُرثى لها وباتت مُعظم أجزاء المدينة مُدمرةً تماماً.[94] شنّ الفرنسيون هجومهم الأول على العثمانيين في 25 يونيو على حين غرّة، وبدا أنهم كانوا مُنتصرين في البداية، لكنّ العثمانيين شنّوا هجوماً مُضاداً دحروا فيه القوات الفرنسية التي عانت من قلة التنظيم. وبذلك انتهى الهجومُ الذي خطط لها الفرنسيون بنتائج كارثية عليهم، مُكلفاً إيّاهُم 800 قتيل من بينهم دوق بوفور نفسه، الذي قُتل من رصاصة وتُرك على أرض المعركة.[95] أحيا وصول الوحدة الفرنسية الثانية في 3 يوليو معنويات المُدافعين، وتمّ الاتفاق على شنّ هجومٍ مُشتركٍ آخر يتضمّن قصف خطوط الحصار العثماني مُعتمدين على قوة أساطيلهم. بدأ هذه الهجوم الضخم في 25 يوليو، وقيل أنّ الأسطول وحده أطلق ما يصل إلى 15,000 قذيفة مدفعيّة،[96] لكنّ العثمانيين كانوا محميين بفعل أعمال الحفريات العميقة التي كانوا قد قاموا بها ولم يتعرضوا سوى لأضرار بسيطة. عاد هذا الهجوم على الأساطيل المسيحية بالوبال مرةً أخرى، حيث وقع حادثٌ أدى إلى انفجار السفينة الفرنسية "تيريز" ممّا تسبب بخسائر كبيرة في صفوف السفن الفرنسية والبندقية القريبة منها.[96]  توترت العلاقات بين الفرنسيين والبنادقة بعد استمرار الخسائر والكوارث، وغاب التفاهم بين الجانبين في العمليات التي قاما بها في الأسابيع التالية، وزاد من هذه الفجوة قلة الإمدادات، وانتشار الأمراض بين الجنود، والاستنزاف اليومي للجنود أثناء قتالهم في كاندية، ممّا شجّع الفرنسيين على الرحيل.[97] وبالفعل قفل الفرنسيون عائدين إلى بلادهم في 20 أغسطس تاركين البنادقة وحدهم في وجه العثمانيين، الذين شنّوا هجمتين بعد انسحاب الفرنسيين بخمسة أيام لكنّ المُدافعين نجحوا في الصد. كان من الواضح لموروسيني أنّ المدينة ما عادت تتحمل وطأة الحصار،[98] فعقد اجتماعاً في 27 أغسطس تقرر فيه استسلام المدينة دون التشاور مع البندقية، وسُلّمت المدينة للعثمانيين في 5 سبتمبر 1669، وأُجلي الناجون من الجنود والمدنيين بأموالهم من كاندية.[99][100] توصّل موروسيني إلى اتفاقية سلام دائم مع العثمانيين، وكانت هذه الاتفاقية كريمةً نسبياً في ظل الظروف التي مرّ بها البنادقة، حيث سُمح للبندقية بالاحتفاظ ببعض الجزر الصغيرة في بحر إيجة مثل تينوس، وسبينالونغا، وغرامفوسا، وسودا الواقعة قبالة ساحل كريت، فضلاً عن المكاسب التي تحققت للبنادقة في دالماسيا.[60][99] الحرب في دالماسيا[عدل]  حصن كليس. كانت دالماسيا مسرحاً مُنفصلاً للعمليات العسكرية مُنذ المرحلة الأولى من الحرب، لكنّ المُجريات هناك كانت مُغايرةً تماماً لما كان يحدث في كريت، حيث كانت دالماسيا بعيدةً جداً بالنسبة للعثمانيين ولم تُمثل لهم أهميةً حقيقيةً، بينما كانت مُجاورةً لقواعد إمدادات البنادقة الذين كانوا الطرف المُسيطر على البحار دون مُنازع، وبالتالي فإنهم كانوا قادرين على تعزيز معاقلهم هناك بسهولة تامّة.[101] وبالإضافة إلى ذلك كلّه، حظي البنادقة بدعم قطاع كبير من السكان المحليين على النقيض من علاقتهم بسكان كريت حينها.[60] شنّ العثمانيون هجوماً واسع النطاق على المنطقة عام 1646 مُحرزين عدداً من المكاسب المُهمّة مثل الاستيلاء على جزر كرك، وباغ، وكرس،[102] والأهم من ذلك كُلّه استسلام حصن نوفيغراد المنيع في الرابع من يوليو بعد أن صمد يومين فقط أمام القصف العثماني.[103] وبذلك بات العثمانيون قادرين على تهديد زادار وسبليت معقليّ البنادقة الرئيسيين في دالماسيا.[104] لكنّ الدفّة تحولت لصالح البنادقة في العام التالي، حيث نجحوا في الاستيلاء مؤقتاً على عدة حصون مثل كنين وكليس بالإضافة إلى استعادة السيطرة على حصن نوفيغراد،[22][29] في حين فشل الحصار العثماني الذي دام شهراً على مدينة شيبينيك.[46] توقفت العمليات العسكرية في مسرح دالماسيا بعد ذلك نتيجة تفشّي المجاعة والطاعون في صفوف البنادقة في زادار، حيث كان الطرفان يصبّان جمّ تركيزهما على المسرح الرئيسي للحرب، ألا وهو جزيرة كريت وبحر إيجة.[105] ولم تحدث أي عمليات أخرى في دالماسيا نتيجة انشغال العثمانيين في جبهات أخرى ذات أولوية بالنسبة إليهم.[75] حصلت جمهورية البندقية بموجب اتفاقية السلام التي وقعتها مع العثمانيين على مكاسب كبيرة في دالماسيا، حيث تضاعفت مساحة أراضيها فيها ثلاث مرات لتؤمّن بذلك استمرار سيطرتها على البحر الأدرياتيكي.[60] ما بعد الحرب[عدل] أنهى استسلام كاندية أربعة قرون ونصف من سيطرة البندقية على جزيرة كريت، في حين وصلت الدولة العثمانية إلى أوج اتساعها الإقليمي في تلك الفترة.[106] لكنّ التكاليف والخسائر الناتجة عن هذه الحرب الطويلة ساهمت إلى حد كبير في تراجع الدولة العثمانية في أواخر القرن السابع عشر،[40] بينما فقدت البندقية جراء هذه الحرب أكبر مُستعمراتها وأكثرها ازدهاراً، وتضاءلت مكانتها التجارية في البحر المتوسط بشكل كبير،[107] واستُنفدت خزينتها، بعد أن أنفقت حوالي 4,253,000 دوقت في الدفاع عن كاندية وحدها.[30] حوكم موروسيني بتهمتي العصيان والخيانة بعد عودته إلى البندقية عام 1570، لكنّه بُرئ فيما بعد، ليقود القوات البندقية بعد 15 عاماً في الحرب المورية أمام العثمانيين من جديد، حيث حاولت الجمهورية للمرة الأخيرة إعادة ترسيخ نفسها كواحدة من القوى الكُبرى في شرق المُتوسط.[38][108] حاول الأسطول البندقي خلال تلك الحرب، وبالتحديد عام 1692، استعادة كاندية لكنّه فشل، قبل أن تسقط آخر معاقل البنادقة المُتبقيّة قبالة كريت في الحرب العثمانية البندقية السابعة عام 1715.[30] بقيت جزيرة كريت تحت سيطرة العثمانيين حتى عام 1897 عندما باتت دولةً مُستقلةً تحت سيادة الدولة العثمانية، واستمر هذا الوضع حتى اندلاع حروب البلقان، حيث تخلّت الدولة العثمانية في أعقاب هذه الحروب عن الجزيرة، قبل أن تُضم في 1 ديسمبر 1913 رسمياً إلى اليونان.[109][110] مراجع[عدل]  فهرس المراجع ^ Lord Byron, Childe Harold, Canto IV.14 ↑ تعدى إلى الأعلى ل: أب Faroqhi (2006), p. 51 ^ Setton (1991), pp. 107–108 ^ Greene (2000), p. 17 ↑ تعدى إلى الأعلى ل: أب Finkel (2006), p. 222 ^ Setton (1991), pp. 104–106 ^ Lane (1973), p. 408 ^ Setton (1991), pp. 108–109 ^ Parry & **** (1976), p. 152 ^ Setton (1991), p. 111 ^ Finkel (2006), p. 225 ↑ تعدى إلى الأعلى ل: أب Finkel (2006), p. 226 ↑ تعدى إلى الأعلى ل: أب Finlay (1856), p. 128 ^ Setton (1991), p. 124 ↑ تعدى إلى الأعلى ل: أبت Setton (1991), p. 126 ^ Setton (1991), p. 120 ^ Setton (1991), p. 107 ^ Setton (1991), p. 121 ^ Finlay (1856), p. 130 ^ Setton (1991), p. 127 ↑ تعدى إلى الأعلى ل: أب Setton (1991), pp. 128–129 ↑ تعدى إلى الأعلى ل: أبتث Finkel (2006), p. 227 ^ Setton (1991), pp. 131–132 ^ Setton (1991), pp. 131,137–138 ^ Setton (1991), p. 129 ^ Setton (1991), p. 140 ^ Setton (1991), p. 141 ^ Setton (1991), p. 147 ↑ تعدى إلى الأعلى ل: أب Setton (1991), p. 148 ↑ تعدى إلى الأعلى ل: أبت Miller, p. 196 ↑ تعدى إلى الأعلى ل: أبت Setton (1991), p. 150 ^ Setton (1991), pp. 151–153 ↑ تعدى إلى الأعلى ل: أب Setton (1991), p. 158 ^ غالباً ما يُشار إلى حصار كاندية على أنّه "أطول حصار سُجّل في التاريخ"، حيث تذكر الموسوعة البريطانية 1911 ذلك مثلاً. إلا أنّ حصار سبتة الذي دام حتى عام 1720 أو حتى وفاة إسماعيل عام 1727 باختلاف المصادر هو أطول حصارات التاريخ.نسخة محفوظة 26 يونيو 2013 على موقع واي باك مشين. ↑ تعدى إلى الأعلى ل: أب Setton (1991), p. 159 ^ Setton (1991), p. 167 ↑ تعدى إلى الأعلى ل: أب Turnbull, p. 85 ↑ تعدى إلى الأعلى ل: أبت The War for Candia, VENIVA consortium, 1996, مؤرشف من الأصل في 29 سبتمبر 2018 CS1 maint: ref=harv (link) ^ Cooper (1979), p. 231 ↑ تعدى إلى الأعلى ل: أب Holt, Lambton & Lewis (1978), p. 631 ^ Setton (1991), p. 139 ^ Setton (1991), pp. 139–140 ^ Setton (1991), pp. 140–141 ^ Setton (1991), p. 146 ^ Setton (1991), pp. 147–148 ↑ تعدى إلى الأعلى ل: أب Setton (1991), p. 149 ^ Setton (1991), p. 155 ^ Setton (1991), pp. 163–164 ^ Setton (1991), pp. 164–169 ^ Setton (1991), p. 170 ^ Setton (1991), p. 172 ^ Setton (1991), p. 173 ^ Setton (1991), pp. 174–177 ^ Setton (1991), p. 178 ↑ تعدى إلى الأعلى ل: أب Setton (1991), p. 179 ^ Setton (1991), pp. 179–180 ^ Setton (1991), p. 180 ^ Setton (1991), pp. 181–182 ↑ تعدى إلى الأعلى ل: أب Setton (1991), p. 182 ↑ تعدى إلى الأعلى ل: أبتث Lane (1973), p. 409 ^ Finkel (2006), p. 247 ↑ تعدى إلى الأعلى ل: أب Lane (1973), p. 410 ^ Finkel (2006), p. 248 ^ Setton (1991), p. 183 ^ Setton (1991), pp. 183–184 ^ Finkel (2006), pp. 251–252 ↑ تعدى إلى الأعلى ل: أب Shaw (1976), p. 209 ↑ تعدى إلى الأعلى ل: أبت Setton (1991), p. 190 ^ Setton (1991), p. 185 ^ Setton (1991), p. 186 ^ Setton (1991), pp. 186–188 ^ Shaw (1976), p. 210 ↑ تعدى إلى الأعلى ل: أبت Setton (1991), p. 189 ↑ تعدى إلى الأعلى ل: أبت Finkel (2006), p. 256 ↑ تعدى إلى الأعلى ل: أب Duffy (1979), pp. 196–197 ^ Setton (1991), pp. 188–189 ^ Setton (1991), pp. 214–216 ^ Setton (1991), pp. 190–191 ^ Setton (1991), pp. 192–193 ^ Setton (1991), p. 193 ^ Finkel (2006), p. 270 ^ Setton (1991), p. 194 ^ Setton (1991), p. 195 ^ Setton (1991), pp. 196–197 ^ Setton (1991), pp. 199–200 ^ Setton (1991), p. 205 ^ Setton (1991), p. 206 ^ Setton (1991), p. 214 ^ Setton (1991), pp. 206–209 ^ Setton (1991), p. 212 ^ Setton (1991), pp. 216–218 ^ Setton (1991), pp. 217–219 ^ Setton (1991), pp. 223–224 ^ Setton (1991), pp. 224–225 ^ Setton (1991), p. 225 ↑ تعدى إلى الأعلى ل: أب Setton (1991), p. 226 ^ Setton (1991), pp. 226–227 ^ Setton (1991), pp. 227–228 ↑ تعدى إلى الأعلى ل: أب Finkel (2006), p. 271 ^ Finlay (1856), p. 132 ^ Ni  le (1989), p. 40 le (1989), p. 40 ^ Setton (1991), p. 143 ^ Setton (1991), p. 142 ^ Setton (1991), p. 144 ^ Setton (1991), p. 162 ^ Faroqhi (2006), p. 22 ^ Cooper (1979), p. 232 ^ Faroqhi (2006), pp. 58, 115 ^ Detorakis (1986), pp. 438–456 ^ تاريخ الإسلام في جزيرة كريت نسخة محفوظة 01 فبراير 2014 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة] معلومات المراجع كاملةًCooper, J. P. (1979), The New Cambridge Modern History, Volume IV: The Decline of Spain and the Thirty Years War, 1609–48/59, CUP Archive, ISBN 978-0-521-29713-4 CS1 maint: ref=harv (link) Detorakis, Theocharis E. (1986), Ιστορία της Κρήτης (باللغة اليونانية), Athens, OCLC 17550333 CS1 maint: ref=harv (link) Duffy, Christopher (1979), Siege Warfare, Routledge, ISBN 978-0-7100-8871-0 CS1 maint: ref=harv (link) Faroqhi, Suraiya (2006), The Ottoman Empire and the World Around It, I.B. Tauris, ISBN 978-1-84511-122-9 CS1 maint: ref=harv (link) Finkel, Caroline (2006), Osman's Dream: The Story of the Ottoman Empire 1300–1923, London: John Murray, ISBN 978-0-7195-6112-2 CS1 maint: ref=harv (link) Finlay, George (1856), The History of Greece under Othoman and Venetian Domination, London: William Blackwood and Sons CS1 maint: ref=harv (link) Fleet, Kate; Faroqhi, Suraiya; Kasaba, Reşat (2006), The Cambridge history of Turkey: the later Ottoman Empire, 1603-1839, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-62095-6, مؤرشف من الأصل في 11 فبراير 2020 CS1 maint: ref=harv (link) Greene, Molly (2000), A Shared World: Christians and Muslims in the Early Modern Mediterranean, Princeton University Press, ISBN 978-0-691-00898-1 CS1 maint: ref=harv (link) Holt, P. M. (1978), The Central Islamic Lands from Pre-Islamic Times to the First World War, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-29135-4 CS1 maint: ref=harv (link) Lane, Frederic Chapin (1973), Venice, a Maritime Republic, JHU Press, ISBN 978-0-8018-1460-0, مؤرشف من الأصل في 11 فبراير 2020 CS1 maint: ref=harv (link) Miller, William, Essays on the Latin Orient, Cambridge University Press Archive, مؤرشف من الأصل في 11 فبراير 2020 CS1 maint: ref=harv (link) Murphey, Rhoads; Black, Jeremy (1999), Ottoman warfare, 1500–1700, Routledge, ISBN 978-1-85728-389-1 CS1 maint: ref=harv (link) Ni  le, David (1989), The Venetian Empire, 1200–1670, Osprey Publishing, ISBN 978-0-85045-899-2 CS1 maint: ref=harv (link) le, David (1989), The Venetian Empire, 1200–1670, Osprey Publishing, ISBN 978-0-85045-899-2 CS1 maint: ref=harv (link)Parry, Vernon J.; ****, M. A. (1976), A History of the Ottoman Empire to 1730: Chapters from the Cambridge History of Islam and the New Cambridge Modern History, CUP Archive, ISBN 978-0-521-09991-2 CS1 maint: ref=harv (link) Setton, Kenneth Meyer (1991), Venice, Austria, and the Turks in the Seventeenth Century, DIANE Publishing, ISBN 0-87169-192-2 CS1 maint: ref=harv (link) Shaw, Stanford Jay; Shaw, Ezel Kural (1976), History of the Ottoman Empire and Modern Turkey: Empire of the Gazis - The Rise and Decline of the Ottoman Empire, 1280–1808, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-29163-7 CS1 maint: ref=harv (link) Turnbull, Stephen (2003), The Ottoman Empire 1326–1699, Routledge, ISBN 978-0-415-96913-0 CS1 maint: ref=harv (link) Tzompanaki, Chrysoula (2008), Ο Κρητικός Πόλεμος 1645–1669: Η Μεγάλη Πολιορκία και η Εποποιϊα του Χάνδακα [The Cretan War 1645–1669: The Great Siege and Epopee of Chandax], Heraklion, ISBN 978-960-92052-4-5 CS1 maint: ref=harv (link) Vakalopoulos, Apostolos E. (1968), Ιστορία του νέου ελληνισμού, Τόμος Γ′: Τουρκοκρατία 1453–1669 [History of modern Hellenism, Volume III: Turkish rule 1453–1669], Thessaloniki: Emm. Sfakianakis & Sons CS1 maint: ref=harv (link) منقول بتصرف

__________________

|

|

#13

|

||||

|

||||

__________________

|

|

#14

|

||||

|

||||

__________________

|

|

#15

|

||||

|

||||

__________________

|

|

#16

|

||||

|

||||

|

الهجوم الشامل على المرتدين  تعددت وسائل وطرق التصدي والمواجهة للمرتدين، فكان للثابتين دور في مواجهة أقوامهم، فوقف بعض الثابتين في وجه أقوامهم واعظين لهم ومنبهين إلى خطورة ما هم مقدمون عليه من نقض ما يؤمنون به  خط سير خالد بن الوليد في حُرُوب الرِّدَّة. تمهيد: تعددت وسائل وطرق التصدي والمواجهة للمرتدين، فكان للثابتين دور في مواجهة أقوامهم، فوقف بعض الثابتين في وجه أقوامهم واعظين لهم ومنبهين إلى خطورة ما هم مقدمون عليه من نقض ما يؤمنون به، وكانت الخطوة الأولى بالكلمة، ولم تكن الكلمة في يوم من الأيام هي أضعف المواقف وإنما هي أقواها؛ لأنها تستتبع مواقف جادة لتحديد مصداقية الكلمة، وقد تؤدي الكلمة بصاحبها إلى الذبح من أجل الشهادة للكلمة التي قالها؛ ففي كل قبيلة حصلت فيها ردة كانت هناك بعض المواقف للذين انفعلت قلوبهم للحق وتغذت به وعاشت عليه، هي التي رأت باطل ما يفعل كل قوم، ولهذا وقفوا لهم بالمرصاد يحذرون أقوامهم من سوء المصير الذي ينتظرهم، فما كان من قومهم إلا أن وقفوا في وجوههم ساخرين مستهزئين، ثم تمادوا إلى مطاردتهم وإخراجهم؛ بل وقتلهم في بعض الأحيان، ونجح بعضهم بالكلمة كعدي بن حاتم مع قومه، والجارود مع أهل البحرين ، وستري تفاصيل ذلك بإذن الله. وعندما فشل بعض المسلمين في وعظ أقوامهم تحولوا إلى تجمعات مسلمة ثابتة على إسلامها، واتخذت لها المواقف المناسبة ضد أقوامهم المرتدين، وكثير من المواقف بدأت بالكلمة ثم انتهت إلى العمل، كما حصل لمن ثبت من بني سليم؛ فقد حذرهم قومهم فانقسموا إلى قسمين ثابت ومرتد، فتجمع الثابتون وصاروا يجالدون قومهم المرتدين، وقام الأبناء في اليمن سرًا بتدبير قتل الأسود العنسي –كما سيأتي تفصيله- بعد أن كان موقفهم سلبيًّا في بطش الأسود العنسي، ووقف مسعود أو مسروق القيسي ابن عابس الكندي ينصح الأشعث بن قيس ويدعوه لعدم الردة، ودخل بينهما حوار طويل وتحد متبادل، وهكذا صارت بعض المواقف سببًا في إرجاع قومهم عن الردة، أو في تسهيل مهمة جيوش الدولة الإسلامية القادمة للقضاء على الردة. لقد اعتمدت سياسة الصديق في القضاء على الردة على الله تعالى، ثم على ركائز قوية من القبائل والزعماء والأفراد الذين انبثوا في جميع أنحاء الجزيرة وثبتوا على إسلامهم، وقاموا بأدوار هامة ورئيسية في القضاء على فتنة الردة. ولقد أخطأ بعض الكتاب عندما تناول فتنة الردة بشيء من التعميم أو عدم الدقة أو عدم الموضوعية أو سوء الفرض أو النظرة الجزئية . إن من الحقائق الأساسية حول هذه الفتنة أنها لم تكن شاملة لكل الناس كشمولها الجغرافي؛ بل إن هناك قادة وقبائل وأفرادًا وجماعات، وأفرادًا تمسكوا بدينهم في كل منطقة من المناطق التي ظهرت فيها الردة، ولقد قام الدكتور مهدي رزق الله أحمد بدراسة عميقة وأجاب عن سؤال طرحه وهو: هل كانت الردة في عهد الخليفة أبي بكر رضى الله عنه شاملة لكل القبائل العربية والأفراد والزعماء الذين كانوا مسلمين، أم أن هذه الفتنة قد وقعت فيها بعض القبائل وبعض الزعماء وبعض الأفراد في مناطق جغرافية مختلفة؟ وبعد البحث قال: إن أول حقيقة تستخلص من المصادر التي أشرتُ إليها سابقًا: هي أنني لم أجد ما يدل على أن القبائل والزعماء والأفراد قد ارتدوا جميعًا عن الإسلام كما ذكر أولئك النفر الذين جعلناهم مثالا، بل وجدت أن الدولة الإسلامية اعتمدت على قاعدة صلبة من الجماعات والقبائل والأفراد الذين ثبتوا على الإسلام، وانبثوا في جميع أنحاء الجزيرة، وكانوا سندًا قويًا للإسلام ودولته في قمع حركة المرتدين منهم . المواجهة الرسمية على المرتدين  أولاً: المواجهة الرسمية من الدولة: 1- وسيلة الإحباط من الداخل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استعمل هذه الوسيلة، فقام بمراسلة وبعث الرسل إلى قبائل المتنبئين لتجميع الثابتين على الإسلام، وليشكل بهم جماعة تحارب الردة، وسار الصديق رضي الله عنه على نفس المنهج، وحاول أن يحجم ويقضي على ما يمكن القضاء عليه من بؤر المرتدين، وقام بالتوعية ضدها والتخذيل منها وتنفير الناس عنها، واستطاع أن يتصل بالثابتين على الإسلام وجعل منهم رصيدًا للجيوش المنظمة؛ فقد كان يعد الأمة لمواجهة منظمة مع المرتدين بعد عودة جيش أسامة؛ فقد راسل الصديق زعماء الردة والثابتين على الإسلام ليحقق بعض الأهداف؛ ككسب الوقت حتى يرجع جيش أسامة، فكتب إلى من كتب إليهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم باليمن وغيرها؛ ليبذلوا جهدهم لدعوة الثابتين إلى الإسلام، وطلب من الثابتين التجمع في مناطق حددها لهم حتى يأتيهم أمره، وكان هذا الترتيب بداية للخطة العسكرية القادمة، وقد حالف التوفيق بعض الثابتين بالوصول إلى المدينة ومعهم صدقاتهم؛ مثل عدي بن حاتم الطائي، والزبرقان بن بدر التميمي. وتمكن الثابتون من إفشال حركة قيس بن مكشوح المرادي وبعض التجمعات القبلية في تهامة وبلاد السراة ونجران، وقد حققت هذه الوسيلة بعض النتائج، منها: أ- نجحت خطة الصديق في تحقيق حملات التوعية والدعاية والتعضيد للمسلمين والتخذيل لقوى المرتدين؛ تمهيدًا لاتخاذ الوسيلة الأخرى حينما تتوافر لها الإمكانات، وهي أداة الجيوش المنظمة. ب- أنها حققت أغراضها من حيث التربية وإعداد الثابتين على الإسلام ليكونوا قوادًا في حركة الفتوح الإسلامية فيما بعد؛ كعدي بن حاتم الطائي أحد قواد فتوح العراق. ج- تكوين قوى مسلمة مرابطة في بعض المراكز التي حددها لهم الصديق لتنضم بعد ذلك إلى الجيوش القادمة. د- القضاء على بعض مناطق الردة ولو بمحدودية ضيقة، مثلما حصل في جنوب الجزيرة العربية. إرسال الجيوش المنظمة وقد قسم أبو بكر الجيش الإسلامي إلى أحد عشر لواء وجعل على كل لواء أميرًا، وأمر كل أمير جند باستنفار من مر به من المسلمين التابعين من أهل القرى التي يمر بها وهم..  لما وصل جيش أسامة بعد شهرين -وقيل أربعين يومًا- من مسيرهم واستراحوا، خرج أبو بكر الصديق بالصحابة -رضي الله عنهم- إلى ذي القصة، وهي على مرحلة من المدينة؛ وذلك لقتال المرتدين والمتمردين، فعرض عليه الصحابة أن يبعث غيره على القيادة، وأن يرجع إلى المدينة ليتولى إدارة أمور الأمة، وألحوا عليه بذلك. ومما رُوي في هذا الموضوع ما قالته عائشة: خرج أبي شاهرًا سيفه راكبًا راحلته إلى وادي ذي القصة، فجاء علي بن أبي طالب رضى الله عنه فأخذ بزمام راحلته، فقال: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ أقول لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: شِمْ سيفك ولا تفجعنا بنفسك، فو الله لئن أصبنا بك لا يكون للإسلام بعدك نظام أبدًا، فرجع. وقد قسم أبو بكر الجيش الإسلامي إلى أحد عشر لواء وجعل على كل لواء أميرًا، وأمر كل أمير جند باستنفار من مر به من المسلمين التابعين من أهل القرى التي يمر بها وهم: 1- جيش خالد بن الوليد إلى بني أسد، ثم إلى تميم، ثم إلى اليمامة. 2- جيش عكرمة بن أبي جهل إلى مسيلمة في بني حنيفة، ثم إلى عمان والمهرة، فحضرموت فاليمن. 3- جيش شُرَحْبيل بن حسنة إلى اليمامة في إثر عكرمة، ثم حضرموت. 4- جيش طُرَيْفة بن حاجر إلى بني سليم من هوازن. 5- جيش عمرو بن العاص إلى قضاعة. 6- جيش خالد بن سعيد بن العاص إلى مشارف الشام. 7- جيش العلاء بن الحضرمي إلى البحرين. 8- جيش حذيفة بن محصن الغلفائي إلى عمان. 9- جيش عرفجة بن هرثمة إلى مهرة. 10- جيش المهاجر بن أبي أمية إلى اليمن «صنعاء ثم حضرموت». 11- جيش سويد بن مقرن إلى تهامة اليمن. وهكذا اتخذت قرية (ذي القَصَّة) مركز انطلاق أو قاعدة تحرك للجيوش المنظمة التي ستقوم بالتحرك إلى مواطن الردة للقضاة عليها. وتنبئ خطة الصديق -رضي الله عنه- عن عبقرية فذة وخبرة جغرافية دقيقة. ومن خلال تقسيم الألوية وتحديد المواقع يتضح أن الصديق رضى الله عنه كان جغرافيًا دقيقًا خبيرًا بالتضاريس والتجمعات البشرية وخطوط مواصلات جزيرة العرب، فكأن الجزيرة العربية صورت مجسمًا واضحًا نصب عينيه في غرفة عمليات مجهزة بأحدث وسائل التقنية، فمن يتمعن تسيير الجيوش ووجهة كل منها واجتماعها بعد تفرقها وتفرقها لتجتمع ثانية، يرى تغطية سليمة رائعة صحيحة مثالية لجميع أرجاء الجزيرة مع دقة في الاتصال مع هذه الجيوش، فأبو بكر في كل ساعة يعلم أين مواقع الجيوش ويعلم دقائق أمورها وتحركاتها وما حققت، وما عليها في غد من واجبات. والمراسلات دقيقة وسريعة تنقل أخبار الجبهات إلى مقر القيادة في المدينة حيث الصديق، وكان على صلة مستمرة مع جيوشه كلها، وبرز من المراسلين العسكريين ما بين الجبهات وبين مقر القيادة: أبو خيثمة النجاري الأنصاري، وسلمة بن سلامة، وأبو برزة الأسلمي، وسلمة بن وقش. وكانت الجيوش التي بعثها الصديق متماسكة، وهي أحد إنجازات الدولة الهامة؛ إذ جمعت تلك الجيوش بين مهارات القيادة وبراعة التنظيم فضلاً عن الخبرة في القتال؛ صهرتها الأعمال العسكرية في حركة السرايا والغزوات التي تعدى بعضها شبه الجزيرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان الجهاز العسكري لدى الصديق متفوقًا على كل القوى العسكرية في الجزيرة، وكان القائد العام لهذه الجيوش سيف الله المسلول خالد بن الوليد صاحب العبقرية الفذة في حروب الردة والفتوحات الإسلامية. كان هذا التوزيع للجيوش وفق خطة استراتيجية هامة، مفادها أن المرتدين لا زالوا متفرقين، كل في بلده، ولم يحصل منهم تحزب ضد المسلمين بالنسبة للقبائل الكبيرة المتباعدة في الأماكن أولاً؛ لأن الوقت لم يكن كافيًا للقيام بعمل كهذا؛ حيث لم يمضِ على ارتدادهم إلا ما يقرب من ثلاثة شهور، وثانيًا لأنهم لم يدركوا خطر المسلمين عليهم وأنهم باستطاعتهم أن يكتسحوهم جميعا في شهور معدودة، ولذلك أراد الصديق أن يعاجلهم بضربات مفاجئة تقضي على شوكتهم وقوتهم قبل أن يجتمعوا في نصرة باطلهم، فعاجلهم قبل استفحال فتنتهم، ولم يترك لهم فرصة يطلون منها برؤوسهم ويمدون ألسنتهم يلذعون بها الجسم الإسلامي، وبذلك طبق الحكمة القائلة: لا تقطعنْ ذَنَبَ الأفعى وترسلها *** إن كنت شهمًا فأتبع رأسها الذنب  فقد أدرك حجم الحدث وأبعاده ومدى خطورته، وعلم أنه إن لم يفعل كذلك فسيوشك الجمر أن ينتفض من تحت الرماد فيحرق الأخضر واليابس، كما قال الأول: أرى تحت الرماد وميض نار *** ويوشك أن يكون لها ضرام فقد كان رضى الله عنه السياسي الماهر والعسكري المحنك الذي يقدر الأمور، ويضع لها الخطط المباشرة. انطلقت الألوية التي عقدها الصديق ترفرف عليها أعلام التوحيد، مصحوبة بدعوات خالصة من قلوب تعظم المولى عز وجل وتشربت معاني الإيمان، ومن حناجر لم تلهج إلا بذكر الله تعالى، فاستجاب الله -جل وعلا- هذه الدعوات النقية، فأنزل عليهم نصره وأعلى بهم كلمته، وحمى بهم دينه، حتى دانت جزيرة العرب للإسلام في شهور معدودة. هذا وقد كتب أبو بكر الصديق كتابًا واحدًا إلى قبائل العرب من المرتدين والمتمردين فدعاهم للعودة إلى الإسلام وتطبيقه كاملاً كما جاء من عند الله تعالى، ثم حذرهم من سوء العاقبة فيما لو ظلوا على ما هم عليه في الدنيا والآخرة، وكان قويًا في إنذارهم، وهذا هو المناسب لشدة انحرافهم وقوة تصلبهم في التمسك بباطلهم، فكان لا بد من إنذار شديد يتبعه عمل جرئ قوي لإزالة الطغيان الذي عشش في أفكار زعماء تلك القبائل، والعصبية العمياء التي سيطرت على أفكار أتباعهم. نص الخطاب الذي أرسله للمرتدين بعد التنظيم الدقيق، وحسن الإعداد للجيوش الإسلامية التي عقد لها الصديق الألوية نجد الدعوة البيانية القولية تطل لتقوم بدورها وتدلي بدلوها نص الخطاب الذي أرسله للمرتدين والعهد الذي كتبه للقادة: بعد التنظيم الدقيق، وحسن الإعداد للجيوش الإسلامية التي عقد لها الصديق الألوية نجد الدعوة البيانية القولية تطل لتقوم بدورها وتدلي بدلوها؛ فقد حرر الصديق كتابًا عامًا ذا مضمون محدد سعى إلى نشره على أوسع نطاق ممكن في أوساط من ثبتوا على الإسلام ومن ارتدوا عنه جميعًا قبل تسيير قواته لمحاربة الردة، وبعث رجالاً إلى محل القبائل، وأمرهم بقراءة كتابه في كل مجتمع، وناشد من يصله مضمون الكتاب بتبليغه لمن لم يصل إليه، وحدد الجمهور المخاطب به بأنه: العامة والخاصة، من أقام على إسلامه أو رجع عنه. وهذا نص الكتاب الذي بعثه الصديق: بسم الله الرحمن الرحيم: من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بلغه كتابي هذا من عامة وخاصة، أقام على إسلامه أو رجع عنه: سلام على من اتبع الهدى ولم يرجع بعد الهدى إلى الضلالة والعمى، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، نقر بما جاء به ونكفر من أبى ونجاهده، أما بعد: فإن الله تعالى أرسل محمدًا بالحق من عنده إلى خلقه بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا؛ لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين، فهدى الله بالحق من أجاب إليه وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذنه من أدبر عنه، حتى صار إلى الإسلام طوعًا وكرهًا، ثم توفى اللهُ رسولَه صلى الله عليه وسلم وقد نفذ لأمر الله ونصح لأمته وقضى الذي عليه، وكان الله قد بين له ذلك ولأهل الإسلام في الكتاب الذي أنزل، قال: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ} [الزمر: 30]، وقال للمؤمنين: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَّضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ} [آل عمران: 144]، فمن كان إنما يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله وحده لا شريك له فإن الله له بالمرصاد، ولا تأخذه سنة ولا نوم، حافظ لأمره منتقم من عدوه بحزبه. وإني أوصيكم بتقوى الله وحظكم ونصيبكم من الله، وما جاءكم به نبيكم صلى الله عليه وسلم، وأن تهتدوا بهداه وأن تعتصموا بدين الله، فإن كل من لم يهده الله ضال، وكل من لم يعافه ممُبتلى، وكل من لم يعنه الله مخذول، فمن هداه الله كان مهتديًا، ومن أضله كان ضالاً، قال الله تعالى: {مَن يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا} [الكهف: 17]، ولم يقبل منه في الدنيا عمل حتى يقر به، ولم يقبل منه في الآخرة صرف ولا عدل. وقد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن أقر بالإسلام وعمل به اغترارًا بالله وجهالة بأمره وإجابة للشيطان، قال الله تعالى: {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً} [الكهف: 50]، وقال تعالى: {إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ} [فاطر: 6]. وإني بعثت إليكم فلانًا في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان، وأمرته ألا يقاتل أحدًا ولا يقتله حتى يدعوه إلى داعية الله، فمن استجاب له وأقر وكف وعمل صالحًا قبل منه وأعانه عليه، ومن أبى أمرت أن يقاتله على ذلك ثم لا يبقى على أحد منهم قدر عليه، وأن يحرقهم بالنار ويقتلهم كل قتلة، وأن يسبي النساء والذراري ولا يقبل من أحد إلا الإسلام، فمن تبعه فهو خير له ومن تركه فلن يعجز الله. وقد أمرت رسولي أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكم والداعية الأذان: فإذا أذن المسلمين فأذَّنوا كفوا عنهم، وإن لم يؤذنوا عاجلوهم، وإن أذنوا اسألوهم ما عليهم، فإن أبوا عاجلوهم، وإن أقروا قبل منهم وحملهم على ما ينبغي لهم. ونلحظ من خطاب أبي بكر أنه كان يدور حول محورين: أ- بيان أساس مطالبة المرتدين بالعودة إلى الإسلام. ب- بيان عاقبة الإصرار على الردة. وقد أكد الكتاب على عدة حقائق هي: -أن الكتاب موجه إلى العامة والخاصة ليسمع الجميع دعوة الله. -بيان أن الله بعث محمدًا بالحق، فمن أقر كان مؤمنًا، ومن أنكر كان كافرًا يجاهد ويقاتل. -بيان أن محمدًا بشر قد حق عليه قول الله: {إِنَّكَ مَيِّتٌ} وأن المؤمن لا يعبد محمدًا صلى الله عليه وسلم وإنما يعبد الله الحي الباقي الذي لا يموت أبدًا، ولذلك لا عذر لمرتد. إن الرجوع عن الإسلام جهل بالحقيقة واستجابة لأمر الشيطان، وهذا يعني أن يتخذ العدو صديقًا، وهو ظلم عظيم للنفس السوية؛ إذ يقودها صاحبها بذلك إلى النار عن طواعية. -إن الصفوة المختارة من المسلمين وهم المهاجرون والأنصار وتابعوهم، هم الذين ينهضون لقتال المرتدين غيرة منهم على دينهم وحفاظًا عليه من أن يهان. -إن من رجع إلى الإسلام، وأقرَّ بضلاله، وكف عن قتال المسلمين، وعمل من الأعمال ما يتطلبه دين الله، فهو من مجتمع المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم. -إن من يأبى الرجوع إلى صف المسلمين ويثبت على ردته، إنما هو محارب لا بد من شن الغارة عليه، تقتله أو تحرقه، وتسبي نساءه وذراريه، ولن يعجز الله بأية حال؛ لأنه أنى ذهب في ملكه. إن الشارة التي ينجو بها المرتدون من غارة المسلمين أن يعلن فيهم الأذان وإلا فالمعالجة بالقتال هي البديل. وحتى لا يترك الخليفة الأمر للقادة والجند بغير انضباط كتب للقواد جميعًا كتابًا واحدًا يدعوهم فيه إلى الالتزام بمضمون كتابه السابق، هذا نصه: هذا عهد من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفلان حين بعثه فيمن بعثه لقتال من رجع عن الإسلام، وعهد إليه أن يتقي الله ما استطاع في أمره كله، سره وعلانيته، وأمره بالجد في أمر الله ومجاهدة من تولى عنه ورجع عن الإسلام إلى أماني الشيطان، بعد أن يعذر إليهم فيدعوهم بداعية الإسلام، فإن أجابوه أمسك عنهم، وإن لم يجيبوه شنَّ غارته عليهم حتى يقروا له، ثم ينبئهم بالذي عليهم والذي لهم، فيأخذ ما عليهم ويعطيهم الذي لهم، لا وينظرهم ولا يرد المسلمين عن قتال عدوهم، فمن أجاب إلى أمر الله -عز وجل- وأقر له قبل ذلك منه وأعانه عليه بالمعروف، وإنما يتقبل من كفر بالله على الإقرار بما جاء من عند الله، فإذا أجاب الدعوة لم يكن عليه سبيل، وكان الله حسيبه بعد فيما استسر به، ومن لم يُجِب داعية الله قتل وقوتل حيث كان وحيث بلغ مراغَمه، لا يقبل من أحد شيئًا أعطاه إلا الإسلام، فمن أجابه وأقر قبل منه وعلمه ومن أبى قاتله، فإن أظهره الله عليه قتل منهم كل قتلة بالسلاح والنيران، ثم قسم ما أفاء الله عليهم إلا الخمس فإنه يبلغناه، وأن يمنع أصحابه العجلة والفساد وألا يدخل فيهم حشوًا حتى يعرفهم ويعلم ما هم لا يكونوا عيونًا, لئلا يؤتى المسلمين من قبلهم، وأن يقتصد بالمسلمين ويرفق بهم في السير والمنزل ويتفقدهم، ولا يعجل بعضهم عن بعض، ويستوصي بالمسلمين في حسن الصحبة ولين القول. وفي العهد الذي ألزم به قواده يظهر حرص الصحابة على إلزام أمرائه في حرب الردة بتعليمات أساسية مكتوبة موحدة نصت بوضوح لا يحتمل اللبس على حظر القتال قبل الدعوة إلى الإسلام، والإمساك عن قتال من يجيب، والحرص على إصلاحهم، وحظر مواصلة القتال بعد أن يقروا بالإسلام والتحول عند هذه النقطة من القتال إلى تعليمهم أصول الإسلام وتبصيرهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وحظر المهادنة أو رد الجيش عن محاربة المرتدين ما لم يفيئوا إلى أمر الله. والتزم الجيش الإسلامي في التنفيذ مبدأ الدعوة قبل القتال والإمساك عن القتال بمجرد إجابة الدعوة؛ باعتبار أن الغاية الوحيدة هي عودة المرتدين إلى الذي خرجوا منه وتلمسًا لتحقيق أقصى درجة من التوافق في صفوف القوات الإسلامية التي نيط بها القضاء على ظاهرة الردة. أمضى الصديق هذا العهد مع أمراء الجيوش الإسلامية، يطلب من الجيش أن يكون سلوكه ذاته خير دعوة للمهمة المستندة إليه، وأن يتطابق تمامًا مع هدف واحد هو الدفاع عن الإسلام. إن اقتداء أبي بكر رضى الله عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم علمه فن القيادة، ونجاح القائد في قيادته يتوقف على مدى نجاحه في جنديته. ولقد كان أبو بكر نعم الجندي في جيش المسلمين، مخلصًا في ولائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يطبق ما يقوله بحذافيره، مضحيًا في سبيله، لم يفر عنه في معركة قط. ونستطيع أن ندرك دقة آرائه القيادية وبعد مرماها من وصاياه لقواده وخططه العامة التي رسمها لهم أثناء تحركهم لضرب قوات العدو.  لقد كانت أول وصية أوصاهم بها تتركز على النقاط التالية: أن يلزموا أنفسهم تقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلن، وهذا عين الصواب في هذه السياسة الرشيدة؛ لأن القائد إذا ألزم نفسه تقوى الله -عز وجل- كان معه: {إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُون} [النحل: 128]. الجد والاجتهاد وإخلاص النية لله سبحانه وتلك أخلاق المنصورين الفائزين {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ} [العنكبوت: 69]. أن لا يقبل من المرتدين إلا الإسلام أو القتل؛ إذ لا مهادنة في أمر العقيدة. تقسيم الغنائم بين الجند مع الاحتفاظ بحق بيت المال منها، وهو خمسها. أن لا يتعجلوا في التصرف حيال القضايا التي تواجههم حتى لا تأتي حلولهم فجة. أن يحذروا من أن يدخل بينهم غريب ليس منهم، كيلا يكون جاسوسًا عليهم. أن يرفقوا بجندهم ويتفقدوهم في المسير والنزول، وأن لا ينفرط بعضهم عن بعض. وأن يستوصوا بهؤلاء الجند خيرًا في الصحبة. ويمكنا من خلال الدراسة أن نستخلص الخطة العامة بعد أن عقد الصديق الألوية لقادة الجيوش، والتي تتخلص في النقاط الآتية: أ- ضمنت الخطة إحكام التعاون بين هذه الجيوش جميعها، بحيث لا تعمل كأنها منفصلة تحت قيادة مستقلة، وإنما هي رغم تباعد المكان جهاز واحد، وقد تتلقى -أو يلتقي بعضها ببعض- لتفترق، ثم تفترق لتلتقي، كان ذلك والخليفة بالمدينة يدبر حركة القتال ومعاركه. ب- احتفظ الصديق بقوة تحمي المدينة –عاصمة الخلافة- واحتفظ بعدد من كبار الصحابة ليستشيرهم وليشاركوه في توجيه سياسة الدولة. ج- أدرك الصديق أن هناك جيوشًا من المسلمين داخل المناطق التي شملتها حركة العصيان والردة، وقد حرص على هؤلاء المسلمين من أن يتعرضوا لنقمة المشركين، ولذلك فإنه أمر قادته باستنفار من يمرون بهم من أهل القوة من المسلمين من جهة، وبضرورة تخلف بعضهم لمنع بلادهم وحمايتها من جهة أخرى. د- طبق الخليفة مبدأ الحرب خدعة مع المرتدين، حتى أظهر أن الجيوش تنوي شيئًا، وهي في حقيقة الأمر كانت تستهدف شيئًا آخر؛ زيادة في الحيطة والحذر من اكتشاف خطته، وهكذا تظهر الحنكة السياسية والتجربة العملية والعلم الراسخ والفتح الرباني في قيادة الصديق. ([1]) الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن في الإسلام، مصطفى محمود منجود: ص 169. منقول من (أبو بكر الصديق علي بن محمد الصلابي)

__________________

|

|

#17

|

||||

|

||||

__________________

|

|

#18

|

||||

|

||||

__________________

|

|

#19

|

||||

|

||||

__________________

|

|

#20

|

||||

|

||||

__________________

|

|

| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |

|

|

|

|

|

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |