17-12-2021, 12:07 AM

|

|

قلم ذهبي مميز

|

|

تاريخ التسجيل: Feb 2019

مكان الإقامة: مصر

الجنس :

المشاركات: 172,149

الدولة :

|

|

رد: تعرف على دور التجار في الحضارة الإسلامية

رد: تعرف على دور التجار في الحضارة الإسلامية

أساطيل هائلة

وحتى العصور المتأخرة من تاريخ التجارة القديمة في العالم الإسلامي؛ ظلت القوافل التجارية تضم أعدادا ضخمة من الجمال حتى إن الجبرتي يروي أنه في سنة 1202هـ/1787م “نهب العرب قافلة التجار والحجاج الواصلة من السويس [إلى القاهرة]، وفيها شيء كثير جدا من أموال التجار والحُجاج، ونُهب فيها للتجار خاصة ستة آلاف جمل ما بين قماش وبهار (= التوابل) وبُنّ وأقمشة وبضائع، وذلك خلاف أمتعة الحجاج”!!

ولم تكن الأساطيل التجارية البحرية بعيدة عن هذه الأحجام الكبيرة بمقاييس تلك العصور؛ فالرحالة الفارسي ناصر خسرو (ت 481هـ/1088م) يخبرنا -في رحلته ‘سفر نامه‘- بأن جزيرة تِنِّيس المصرية “يرابط حولها دائما ألف سفينة، منها ما هو للتجار وكثير منها للسلطان”.

أما في عصر ابن بطوطة فقد كان الأسطول التجاري المصري على نحو هائل من الضخامة؛ فهو يقول عن مصر “إن بنيلها من المراكب ستة وثلاثين ألفا للسلطان والرعية، تمرُّ صاعدةً إلى الصعيد ومنحدِرةً إلى الإسكندرية ودمياط بأنواع الخيرات والمرافق” من شتى أصناف البضائع!!

وقد كانت خطوط التجارة تتعرض لمخاطر جمة تقود إلى خسائر فادحة للتجار، رغم ما تبذله الدول من جهود لحماية القوافل التجارية التي كانت جزءا من مسؤوليات ولاة الأقاليم. ويذكر ابن حَوْقَل أن المسالك بين فارس والعراق كانت تحت حماية الولاة بحيث “ضمن الوالي خراج (= جباية) كل ناحية، وألِزم صلاحَ أحوال ناحيته، وتنفيذ (= تمرير) القوافل وحفظ الطرق”.

ومن تلك المخاطر غارات عصابات اللصوص من قطاع الطرق على القوافل في البر وهجمات القراصنة في البحر؛ وغالبا ما يكون اندثار الطرق التجارية بسبب الاختلال الأمني أو الظلم السياسي في مناطق مرورها، ولذا يتحدث ابن حَوْقَل عن تغيير التجار لبعض طرقهم في الشام لتضررهم “باعتراض السلطان عليهم، وبما سرح الروم (= البيزنطيون) بالشام في غير وقت؛ فلجؤوا إلى طريق البادية..، وعن قريب يكفُّ التجارَ فقرُهم وتنقطع سابلتهم (= مسافروهم) وطُرُقهم”!!

وعلى غرار الطرق البرية؛ لم تخلُ الأساطيل التجارية البحرية من إجراءات حماية من القرصنة، فكانت السفن تنطلق في بحر الصين وتصحبها مراكب أخرى لحمايتها، وقد يكون في المركب الواحد “خمسون راميا وخمسون من المقاتلة الحبشة”، وإذا كانوا في مركب “تحاماه لصوص الهنود وكفارهم”؛ وفقا لابن بطوطة الذي يحدثنا أيضا عن ترتيبات تأمين الموانئ ممثلة بنموذج منشآت ميناء صور بلبنان، فقد ذكر أنه “كان عليها الحراس والأمناء، فلا يدخل داخل ولا يخرج خارج إلا على علم منهم”!!

ويذكر المؤرخ ابن تَغْرِي بَرْدي -في ‘النجوم الزاهرة‘- أنه في سنة 844هـ/1439م جهز السلطان المملوكي سيف الدين جَقْمَق (ت 857هـ/1453م) أول حملة عسكرية في عهده، وكان سببها “عَيْث (= إفساد) الفرنج في البحر وأخْذها مراكبَ التجار”.

وكان من وسائل مكافحة هذه القرصنة تطبيق قاعدة المعاملة بالمثل للضغط على ملوك هؤلاء القراصنة ليوقفوا أنشطتهم العدوانية؛ كما فعل السلطان بَرْسِبَايْ سنة 827هـ/1424م حين أمر “بإيقاع الحوطة (= التحفظ) على أموال تجار الفرنج التي ببلاد الشام”، وذلك بعد وصول الأخبار “بأخذ الفرنج مركبين من مراكب المسلمين -قريبا من ثغر دمياط- فيهما بضائع كثيرة”؛ طبقا لابن تغري بردي.

وقد صاحبت الحركة التجارية مجموعة من الخدمات والتسهيلات التي كانت تتيح للتجار أن يقوموا بأنشطتهم على نحو ميسر وآمن، إذا وصلوا مقصدهم سالمين من هجمات القراصنة وقطاع الطرق؛ ومن أهم تلك الخدمات مرافق السكن والراحة ومستودعات تخزين البضائع، والتي كانوا يسمونها بأسماء مختلفة أشهرها “الفنادق” و”الخانات”.

فالرحالة التاجر ابن حوقل يخبرنا أن نيسابور كانت فيها “فنادق يسكنها التجار بالتجارات.. للبيع والشراء، فيقصد كل فندق بما يعلم أنه يغلب على أهله من أنواع التجارة”. كما يذكر بنيامين التطيلي أن الإسكندرية “تأتيها من الهند التوابل والعطور بأنواعها فيشتريها تجار النصارى، ولتجار كل أمة فندقهم الخاص بهم، وهم في ضجة وجلبة يبيعون ويشترون”!!

علاقات متشعبة

لم تكن التجارة مهنة أبناء الطبقة العليا من المجتمع وإن ظلت سلّما للالتحاق بتلك الطبقة لكل تاجر يسعفه الحظ بنجاح تجارته؛ ولذلك كان “أهل الرئاسة يتحامون الاحتراف بهذه الحرفة” بسبب ما يقاسيه التجار عادة من متاعب وظروف تُلجئهم إلى المماكسات المنافية لأخلاق “المروءة التي تتخلق بها الملوك والأشراف”، بل قد يُضطر التاجر للنزول عن المماكسة للممحاكة، و”الخلابة (= الخداع) وتعاهد الأيمان الكاذبة”، فيسفل أكثر لانعكاس أفعاله تلك على نفسيته؛ وفقا لتحليل ابن خلدون.

وفي المقابل؛ يدافع الجاحظ -في ‘رسالة تفضيل التجارة على عمل السلطان‘- عن التجار ومهنتهم، ويرى أن منتقصيهم “يعترفون بفضيلة التجار ويتمنون حالهم..، ويعلمون أنهم أودع الناس بدنا، وأهنؤهم عيشا، وآمنهم سِرْبا”، فهم مستقلون بعيشهم “لا تلحقهم الذلة في مكاسبهم ولا يستعبدهم الضَّرَع (= الخضوع) لمعاملاتهم”.

وقد ينفرد التجار بسكن منطقة معينة كما هو حال تجار بغداد التي يذكر ابن حوقل أن “أعمر بقعة بها اليوم الكرخ.. [فإن] معظم مساكن التجار هناك”. وقد يشتهر أقوام أو أبناء مدن معينة بالاكتساب بالتجارة والسفر لها؛ فابن الفقيه الهمداني يرى أن “أبعد الناس نُجْعة (= سفرا) في الكسب [التجاري] بصري وحِمْيَري، ومن دخل فَرْغانة القصوى (= بأوزبكستان) والسوس الأقصى (= ببلاد المغرب) فلا بد أن يرى فيهما بصريا أو حِمْيَريا”!!

واجتماعيا قد تحمل فئات من التجار ألقابا خاصة؛ فكان المصريون يُطلقون على تجار التوابل والبهارات اسم “الكارمية” أو “الكارم”/”الأكارم” الذين يصف المقريزي قوة مركزهم المالي قائلا: “وكانت تجار الكارم بمصر.. في عدة وافرة ولهم أموال عظيمة”. كما يسمَّى تجار الجوهر في الهند اسم “الساهة واحدهم ساه، وهم مثل الأكارم بديار مصر”؛ وفقا لابن بطوطة.

وبالمثل كان لكبار التجار ألقاب شخصية تحدد مستوياتهم المالية، كما هو الشأن اليوم في ألقاب الأثرياء مثل المليونير والملياردير. ومن ذلك أن التاجر الكبير كان يلقب في بعض المناطق بـ”الخواجة” و”الخواجكي”، وخاصة إن كان من تجار المشرق الأعاجم الذين ينشطون في التجارة بين الأقطار المتباعدة. وبعضهم -مثل أصحاب رتبة “الخواجكي”- يخاطَب رسميا بمجموعة ألقاب خاصة في المراسلات التي تأتيه من سلطات الدول التي يتعامل معها تجاريا، حسبما يذكره القلقشندي (ت 821هـ/1418م) في كتابه ‘الأعشى‘.

أما على المستوى الرسمي؛ فقد أفضت حركة التبادلات التجارية الهائلة داخل العالم الإسلامي وبينها وبين أنحاء العالم الأخرى إلى ظهور طبقة من التجار الأثرياء، الذين أوصلتهم أموالهم الطائلة إلى رتبة مصادقة ذوي السلطة العليا من الخلفاء وكبار الملوك، وبل والتمكن من تمويل مشاريع هؤلاء السلاطين ودعم ميزانيات دولهم في أوقات عجز مؤسسة بيت المال فيها.

ومن أبرز هؤلاء الأثرياء التاجر البغدادي الحسين بن عبد الله بن الجصاص (ت 315هـ/927م) الذي يقال إن سبب إثرائه علاقته السياسية الوثيقة مع بلاط الخلافة العباسية، ثم تعززت ثروته بنيله امتياز توريد الجواهر والأحجار الكريمة لعائلة أحمد بن طولون (ت 270هـ/884م) التي أسست الدولة الطولونية بمصر.

ويروي الذهبي (ت 748هـ/1347م) -في ‘تاريخ الإسلام‘- أنه باع نساء العائلة الطولونية الحاكمة مرة جواهر “فربح في يوم بضعة وتسعين ألف دينار” (= اليوم 17 مليون دولار أميركي تقريبا)!! ثم أهلته علاقته تلك بالبلاطين العباسي والطولوني للإشراف على إتمام زواج ابنة أمير مصر “قطر الندى” من الخليفة العباسي المعتضد بالله (ت 289هـ/902م) سنة 282هـ/895م، وإيصالها إليه في عاصمة الخلافة بغداد محملة بجهاز وهدايا تفوق الوصف في أسطوريتها!!

برجوازية تجارية

وقد قرر الخليفة المقتدر بالله (ت 320هـ/922م) تعسفا مصادرته لدعمه لمنافسه على الخلافة فـ”أخذوا منه ما مقداره ستة عشر ألف ألف دينار” (= اليوم 3 مليارات دولار أميركي تقريبا)؛ طبقا لابن الجوزي (ت 597هـ/1201م) في ‘المنتظم‘. وبعد تلك المصادرة بقي له من ثروته “ألف ألف دينار” (= 167 مليون دولار أميركي تقريبا)؛ وفقا للقاضي المحسن التنوخي (ت 384هـ/994م) في ‘نشوار المحاضرة‘.

ومن الأثرياء المذكورين أبو عبد الله القمي المصري ت 399هـ/1010م الذي يقول عنه ابن كثير (ت 774هـ/1372م) -في ‘البداية والنهاية‘- إنه “كان ذا مال جزيل جدا، [فـ]ـاشتملت تركته على أزيد من ألف ألف دينار (= اليوم 170 مليون دولار تقريبا) من سائر أنواع الأموال، وكانت وفاته بأرض الحجاز”. وترجم أيضا للتاجر مبارك الأنماطي (ت 419هـ/1029م) الذي مات بمصر “وخلف يوم توفي ثلاثمئة ألف دينار” وهو ما يقدّر اليوم بنحو خمسين مليون دولار.

وبدءا من القرن السادس الهجري/الـ12م؛ ستظهر في مصر -أيام الدولة الفاطمية وحتى قبيل سيطرة العثمانيين عليها- فئة تجار التوابل المسمون “الكارمية”، والذين مثلوا طبقة بورجوازية عظيمة الشأن؛ “فقد فتح نشاط الكارمية فصلا جديدا في تاريخ تقدم رأس المال المصري والموارد المالية من التجارة، وإذا كان رأس مال [التاجر] الكارمي المسلم أو الذمي في مصر كان قبل الكارمية يتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف دينار (= اليوم 2-5 ملايين دولار أميركي تقريبا)، فإنه ارتفع حتى بلغ مليون دينار أو أكثر (= اليوم 170 مليون دولار أميركي تقريبا)”؛ وفقا لما جاء في كتاب ‘موجز دائرة المعارف الإسلامية‘ الصادرة عن مؤسسة بريل الهولندية.

تداخلت علاقة التجار بالدولة وتراوحت بين التخادم والتصادم؛ فقد عرفت الدولة مفهوما قريبا من مفهوم “الدين العام” المعروف في دول اليوم، وذلك بلجوئها -في حالات كثيرة- إلى آلية الشراكة التمويلية بين مؤسساتها وفئة التجار الكبار، فكانت تتعامل مع التجار بتعاملات مختلفة يتولاها خبراء المحاسبة في دار الخلافة.

ولذا كان من اللياقة السياسية عدم إقالة هؤلاء الخبراء مهما جرى منهم من مخالفات وفساد مالي وإداري، وذلك “ليبقى جاهُ الجَهْبَذة (= خبراء المحاسبة) مع التجار، فيُقرِض التجارُ الجِهْبذَ إذا وقعت الضرورة (= عجز الميزانية)، ومتى صُرف (= أقيل) الجهبذ وقُلِّد (= عُيِّن) غيرُه ولم يعامله التجارُ وقَفَ أمرُ الخليفة” بسبب العجز المالي الحكومي.

وفي كتاب ‘تحفة الأمراء‘ لأبي الحسن الصابئ (ت 488هـ/1095م) أن الوزير العباسي علي بن عيسى بن الجراح (ت 335هـ/946م) كان “إذا حلَّ [صرف] المال وليس له وجهٌ (= مورد) استسلف من التجار على سفاتج وردت من الأطراف لم تحلَّ” آجالها على أصحابها من دافعي الضرائب والعائدات الحكومية، ويعطي للتجار على ذلك أرباحا سنوية وافرة.

ويذكر ابن خلدون أن أحد أمراء الدولة الحفصية بتونس “استقرض من تجار بجاية مالا أنفقه في إقامة أبهة الملك”. وفي المقابل؛ قد يؤدي دعم تاجر للسلطان إلى توليته إياه منصبا حكوميا أو إمارة منطقة؛ فابن بطوطة يفيدنا بأن سلطان الهند “أقطع ملك التجار مدينة كِنْباية ووعده أن يوليه الوزارة”.

وقد تأخذ العلاقة بين التاجر والسلطان طابع الشراكة أو الوكالة التجارية؛ فابن بطوطة يحكي أنه -في زمانه- تعرّف بالهند على تاجر عراقي يسمى أبا الحسن العبادي كان “يتّجر بمال السلطان ويشتري له الأسلحة والأمتعة بالعراق وخراسان”.

وربما يبيع السلطان للتجار بعض الأصول المالية الاحتياطية في خزانة الدولة لتغطية نفقاته المالية، ومن أغرب الأمثلة على ذلك ما ذكره ابن خلدون -في تاريخه- عن سلطان دولة مالي جاطة بن منسا مغا (ت 775هـ/1373م) من أنه “باع حجر الذهب الذي كان في جملة الذخيرة عن أبيهم، وهو حجر يزن عشرين قنطارا (= 3 أطنان) منقولا من المعدن من غير علاج بالصناعة ولا تصفية بالنار، كانوا يرونه من أنفس الذخائر والغرائب لندور مثله في المعدن، فعرضه جاطه -هذا الملك المسرف- على تجار مصر المترددين إلى بلده وابتاعوه منه بأبخس ثمن”!!

ديون وشراكة

ولم يكن سلاطين الدول الإسلامية يكتفون بالاقتراض من التجار المسلمين، بل كانوا يلجؤون أيضا -بدءا من عهد الدولة المملوكية على الأقل- إلى الاستدانة من التجار الأوروبيين المقيمين فيها للتجارة، وهو ما يمكن تشبيهه -في ظل تداخل ذمة الدولة وذمم سلاطينها قديما- بالدين الخارجي الذي تلجأ إليه الدول اليوم.

ومن نماذج ذلك ما يحكيه المقريزي -في ‘السلوك‘ ضمن وقائع سنة 711هـ/1311م- من أن السلطان المملوكي الناصر قلاوون (ت 741هـ/1340م) “اشترى [بالدَّيْن] من الفرنج جواهر وغيرها فبلغ ثمنها ستة عشر ألف دينار”، وأنه أحالهم في سداد ثمنها -إذا حلّ أجله- على وزيره كريم الدين أكرم عبد الكريم (ت بعد 721هـ/1321م)، وحين عجز الوزير عن السداد نصحه أحد مستشاريه بـ”الاقتراض من تجار الكارم [لسداد] بقية المبلغ”، فتمت تسوية القرض بـ”مقاصة ديون” بين أحد تجار البهارات المسلمين وتجار الفرنجة.

وتفيد الوقائع التاريخية إلى أن التخادم بين أرباب المال وأصحاب السلطة لم يكن شرطا فيه اشتراكهم في الديانة أو المواطنة، كما أنه لم يكن مقتصرا على مجال التمويل التبادلي المجرد بل دخل أحيانا دائرة النشاط السياسي الواسع بما يعنيه من طموحات توسعية وأدوار تجسسية ومؤامرات إقليمية ودولية.

ويمدنا المؤرخ المصري ابن تَغْري بَرْدي -في ‘النجوم الزاهرة‘- بتفاصيل دقيقة لقصة غاية في الدلالة على ما نقصده هنا، بطلها رجل أعمال من تبريز -الواقعة اليوم شمالي إيران- اسمه الخواجا نور الدين علي التبريزي العجمي (ت 832هـ/1429م)، كان من التجار المقيمين بمصر، وهيأت له علاقاته التجارية الإقليمية ربط علاقات وثيقة مع مملكة الحبشة المسيحية لأنه كان أولا “يتقرب إلى الحطي (= لقب رسمي للملك) ملك الحبشة [أبرم بن داود (ت بعد 832هـ/1429م)] بالتُّحَف..، [ثم] صار يصنع له الصُّلْبان من الذهب المرصَّع بالفصوص الثمينة”.

توثقت علاقات التاجر التبريزي بملك الحبشة “فحصل له بها الربح الهائل المتضاعف”، ثم آل به الأمر إلى المتاجرة بالأسلحة فـ”صار يبتاع السلاح المثمن من الخوذ والسيوف الهائلة والزرديات (= الدروع).. بأغلى الأثمان ويتوجه بها إلى بلاد الحبشة”، ومكنه ذلك من إقناع ملك الحبشة بضرورة غزو مصر وضمها إلى مملكته، واعدا إياه بجلب الدعم العسكري من الممالك الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط لهذا المشروع الخطير.

وكانت خطة الغزو الثنائي تقوم على “أنه يسير [الملك] من بلاد الحبشة في البر بعساكره [نحو مصر]، وأن الفرنج تسير في البحر بعساكرها في وقت معين إلى سواحل الإسلام”، ووضع الملك والتاجر رؤيتهما في خطاب رسمي حمله التبريزي إلى ملوك بلاد الفرنج متجاوزا المرور بأراضي مصر عبر بلاد المغرب، فـ”أوصل إليهم كتاب الحطي (= ملك الحبشة) وما معه من المشافهات، ودعاهم للقيام مع الحطي في إزالة الإسلام وأهله واستحثهم في ذلك، فأجابه غالبهم”.

عاد التاجر من مهمته التآمرية تلك بنجاح باهر، وفي طريقه إلى الحبشة مرّ بالإسكندرية حيث انكشفت مؤامرته حين أفشى تفاصيلَها للسلطات المملوكية أحدُ مساعديه من المسلمين الذين رافقوه في رحلته، “فأحيط بمركبه وبجميع ما فيه.. فحُمل.. إلى القاهرة”، حيث عُقدت له محاكمة قُضي عليه فيها بالإعدام فـ”ضُرِبت عنقه في الملأ من الخلائق”!!

وقصة التاجر التبريزي ليست سوى برهان آخر على ما تحرزه الدول من اختراقات أمنية عبر جواسيسها من التجار؛ فقديما أمر الخليفة العباسي المنصور (ت 158هـ/776م) حين بنائه بغداد بإخراج أهل السوق من سورها، وذلك لما استقر عند العارفين بتدبير الممالك من أن “التجار هم بُرُدُ (= رُسُل) الآفاق فيتجسس [أحدهم] الأخبار ويعرف ما يريد وينصرف من غير أن يعلم به أحد”؛ وفقا لياقوت الحموي (ت 626هـ/1229م) في ‘معجم البلدان‘.

أدوار حساسة

ولذلك كان التجار من الخيارات الدبلوماسية التي كانت السلاطين تلجأ إليها كـ”قنوات خلفية” للحصول على أخبار الدول الأخرى، أو لتكليفهم بمهمات دبلوماسية حساسة لدى حكوماتها؛ فمؤرخ النُّظُم السلطانية أبو العباس القلقشندي يخبرنا -في كتابه ‘الأعشى‘- بأنه جرت عوائد السلاطين على أن “التجار يؤتمنون.. على أخبار الممالك وأحوالها، فلا يخبرون عن مملكة بمملكة أخرى إلا بما فيه السداد”.

وربما أدت الخشية من تخفي الجواسيس في أزياء التجار -وهو أمر تشيع قصصه في كتب التاريخ وغيرها- إلى فرض بعض الدول إجراءات أمنية تحد من ذلك؛ فابن بطوطة يقول إن معبر قطيا بين مصر والشام لم يمكن يسمح للتجار بالعبور منه لمصر أو للشام إلا “ببراءة” (= تأشيرة/جواز) من بلد المغادرة، وذلك حفظا للأموال وخوفا “من جواسيس العراقيين”، والمقصود بذلك جواسيس أعداء المماليك من ملوك المغول.

ومن المعروف أن الحروب المغولية الشرسة -التي أفضت للقضاء على الخلافة العباسية في بغداد- كان من أسبابها المباشرة حادثة قتل تجار مغول بمدينة أترار الواقعة اليوم بكزاخستان، بعد أن اشتبه ملك الدولة الخوارزمية في كونهم جواسيس وليسوا تجارا طبيعيين. وهو ما علق الإمام تاج الدين السبكي (ت 771هـ/1369م) -في ‘طبقات الشافعية‘- على نتائجه الكارثية بقوله: “فيا لها فعلة ما كان أقبحها! أجرت بكل قطرة من دمائهم سيلا من دماء المسلمين”!!

وإذا كان التخادم -سلبا أو إيجابا- بين التاجر والسلطان أحد مظاهر الحياة التجارية البارزة في تاريخنا؛ فإنها شهدت أحيانا كثيرة محطات تصادم بينهما فأفضت إلى نكبات للتجار بمصادرة أموالهم الجامدة والسائلة، على نحو ما رأينا في قصة التاجر البغدادي ابن الجصاص.

أما أغرب وقائع المصادرة الظالمة لأموال التجار فهي تلك التي وقعت في اليمن أيام ملكها المسعود ابن الكامل الأيوبي (ت 626هـ/1229م)؛ فقد صادر هذا الملك بضائع التجار بخدعة دبَّرها لهم حين زعم أنه سيصطحبهم معه إلى مصر ليحميهم من ضرائب سلاطينها من أبناء عمه.

وهكذا نادى في تجار عدن من كل الأقطار طبقا لرواية سبط ابن الجوزي (ت 654هـ/1256م) في ‘مرآة الزمان‘: “من أراد صحبة السلطان إلى الديار المصرية فليتجهز، فجاء التجار [القادمين] من الهند بأموال الدنيا والأقمشة والجواهر..، فلما تكاملت المراكب بزبيد جمع التجار” وصادرها منهم، فبلغ مجموع ما أخذه حمولة “خمسمئة مركب..، [فيها] مئة قنطار (= 15 طنا) عنبر وعود ومسك، ومئة ألف ثوب، ومئة ألف صندوق أموال وجواهر”!!

أما الضرائب والمكوس -وهي من أسلحة السلطة القوية في علاقتها بالتجار- فقد كانت إزالتها أمرا محمودا يقرن دائما بالسلطة العادلة؛ لأن كثرة الضرائب كما يقول ابن خلدون “تعود إلى البياعات (= البضائع) بالغلاء، لأن السوقة والتجار كلهم يحتسبون على سلعهم وبضائعهم جميع ما ينفقونه حتى في مؤنة أنفسهم، فيكون المكس (= الضريبة) لذلك داخلا في قيم المبيعات وأثمانها”.

ولذلك أشاد الرحالة اليهودي بنيامين التطيلي الأندلسي -في رحلته- بأوضاع التجار بالعراق أيام الخليفة العباسي المستنجد بالله (ت 566هـ/1170م) الذي “كان عهده كله خيرا وبركة، واستعادت الخلافة العباسية رونقها ومجدها نوعا، فازدادت ثروة البلاد وامتلأت خزائنها بالأموال وازدهرت تجارة بغداد وعاد إليها عمرانها، وشمل عدل الخليفة وحلمه جميع رعاياه” من كل الأديان.

ضرائب مجحفة

وخلال العصر نفسه؛ أثنى الرحالة ابن جبير على صلاح الدين الأيوبي (ت 589هـ/1193م) لإزالته الضرائب الجائرة، إذْ “كانت في البلاد المصرية وسواها ضرائب على كل ما يباع ويشترى..، فمحى هذا السلطان هذه البدع اللعينة كلها وبسط العدل ونشر الأمن”.

ورغم إزالة صلاح الدين للضرائب؛ فإن طريقة استيفاء الزكاة من التجار العابرين ظلت سيئة بلا مراعاة لحولان الحول على أموالهم، وأبرأ ابن جبير صلاح الدين من العلم بهذه المخالفات، معتبرا أنها “من نتائج أعمال” الموظفين، إذ لو علم صلاح الدين لأزالها لـ”ما يُؤثر عنه من العدل وإيثار الرفق”، فقد أزال المكوس “وبسط العدل”.

ويذكر ابن تَغْري بَرْدي -في ‘النجوم الزاهرة‘- أنه في سنة 710هـ/1310م أصدر السلطان الناصر قلاوون مرسوما “بإبطال ما أبطل من جهات المكس وغيره..، فسُرَّ الناسُ بذلك قاطبة سرورا عظيما، وضج العالم بالدعاء للسلطان بسائر الأقطار، حتى شكر ذلك ملوك الفرنج”!!

أما الحواجز الجمركية فكانت لها وظائف تفتيشية أمنية ومالية معا؛ إذْ يصف ابن بطوطة معبر قطيا بين مصر والشام فيقول إنه كان فيه جهاز إداري من ديوان وكتبة وشهود، وكانت “تؤخذ الزكاة من التجار وتفتش أمتعتهم ويبحث عما لديهم أشد البحث”.

وكان من أساليب التفتيش القاسية على التجار في مراكز الجمارك بمصر إدخال أعواد حادة الأطراف لكشف ما في أوعية البضائع من المخفيات لفرض الرسوم عليه، وقد سمى ابن جبير هذه الأعواد “المَسالّ (= جمع مِسَلّة: الإبرة الكبيرة) الملعونة”.

على أن بعض نقاط العبور التجاري كانت تضمن إجراءات تفتيش جمركي غاية في الدقة والنظام، وبعضها كان يخصص مستودعا لحفظ مفقودات التجار حتى يتسلموها؛ فالرحالة بنيامين التطيلي يفيدنا بأنه في ميناء خولان/كولام (Kollam) جنوب غربي الهند كان من المألوف أن “يصدر أمان السلطان للتجار، فيتركون بضاعتهم في العراء لا خوف عليها ولا حاجة بهم إلى من يحرسها. وفي سوق البلد حانوت كبير فيه مأمور (= موظَّف) موكَّل بجمع المفقودات”.

ويحكي ابن بطوطة عن الحواجز الجمركية الهندية والضرائب المأخوذة من البضائع فيها، ويفيدنا بأن جبايتها من التجارة بميناء بلهرا الهندي “ستون لكا” أي ستة ملايين دينار ذهبي، وهو ما يعادل اليوم أكثر من مليار دولار أميركي تقريبا.

إنصاف قضائي

وقد تتخذ الدولة قرارا ضريبيا مجحفا بالتجار فيحملها القضاء على التراجع عنه؛ فالإمام شمس الدين السخاوي (ت 902هـ/1496م) يروي -في ‘الجواهر والدرر‘- أن الإمام ابن حجر العسقلاني أصر على رفع الظلم عن التجار، فعقد مجلسا لإعفائهم من جباية الزكاة وذلك لأنهم يؤدون للسلطنة ضرائب أضعاف الزكاة “وهم مأمونون على ما تحت أيديهم من الزكاة”.

وكذلك ضغط هذا الإمام والقاضي الشافعي على السلطة لكي تعلّق جباية الزكاة من المزارعين لكون غالبيتهم من فلاحي السلطان والأمراء، وأيده قاضيا المالكية والحنابلة؛ فـ”انفرجت [الأزمة] عن التجار وغيرهم” بتراجع السلطان عن قراراته أمام ضغط هؤلاء العلماء. كما قد يحمي وجود سلطان أو أمير في الموكب التجار من الإتاوات والمكوس كما رأينا في قصة الملك المسعود الأيوبي مع التجار في عدن، رغم خيانته لهم في نهاية المطاف.

ومن صور الدعم الحكومي للتجار ما عُرف بـ”التواقيع السلطانية” التي كانت تشير إلى نفوذ الحاكم السياسي؛ فقد تمكن السلطان المملوكي الظاهر بِيبَرس البُنْدُقْداري (ت 676هـ/1277م) من دعم التجار بصورة كبيرة عبر هذه التواقيع، التي تتضمن إعفاءات ضريبية وجمركية تمنح للتجار ويسري حكمها في جميع أنحاء الدولة، بل وربما في الدول المجاورة بناء على اتفاق بين الحكومات بالإعفاء الجمركي المتبادل.

يروي قطب الدين اليونيني (ت 726هـ/1326م) -في ‘ذيل مرآة الزمان‘- أن بيبرس عُرف بـ”تواقيعه التي في أيدي التجار المترددين إلى بلاد القَفْجاق (= اليوم بروسيا) بإعفائهم من [رسوم] الصادر والوارد، ويعمل بها حيث حلوا من مملكة بيت بَركَة (= عائلة مغولية) ومَنْكُوتَمُر وبلاد فارس وكرمان”.

وإنفاذا لمفعول تلك الإعفاءات التي تضمن حرية الحركة التجارية؛ أنقذ بيبرس جماعة من تجار الأعاجم كانوا متجهين من مناطق المشرق الإسلامي إلى مصر؛ إذْ اعتقلهم في أثناء طريقهم أحد الحكام جنوبي الأناضول متقربا بذلك إلى أحد سلاطين المغول خصوم المماليك، فكتب إليه بيبرس: “إن.. تعرضـ[ـت] لهم في شيء يساوي درهماً واحداً أخذتك عوضه..، فأطلَقَهم” مع ما معهم من البضاعة!

كما كانت ممارسة الضغط السياسي بواسطة المصالح التجارية واردة كسلاح اقتصادي فعّال ضمن لعبة موازين القوى الدولية؛ فعندما تعرض مسلمو صقلية لمجزرة بشعة أرسل بيبرس إلى ملك صقلية مخيرا إياه بين إيقاف الاضطهاد، أو إجلاء المسلمين لبلاد الإسلام، أو منحهم حرية الإقامة أو الهجرة، وهدده قائلا: إن “جرى على أحد منهم (= المسلمين) أذى قَتلتُ.. كل من تحت يدي من أسرى الفرنج، ومن في بلادي من تجارهم”، فتراجع الصقليون عما عزموا عليه.

كما قد تجري معاقبة التجار على مرورهم بميناء معين؛ ومن ذلك ما يرويه المقريزي -في كتابه ‘السلوك‘- من أنه بسبب انتعاش ميناء جدة التجاري على حساب ميناء عدن كثرت مظالم مسؤولي دولة المماليك بها فتجنبها التجار لصالح عدن مجددا، فأصدر السلطان بَرْسِبَايْ سنة 838هـ/1434م مرسوما بـ”أن من اشترى بضاعة من عدن وجاء بها إلى جدة -إن كان من الشاميين أو المصريين-.. يضاعف عليه العُشُر (= الضريبة) بعُشريْن، وإن كان من أهل اليمن أن تؤخذ بضاعته بأسرها”!!

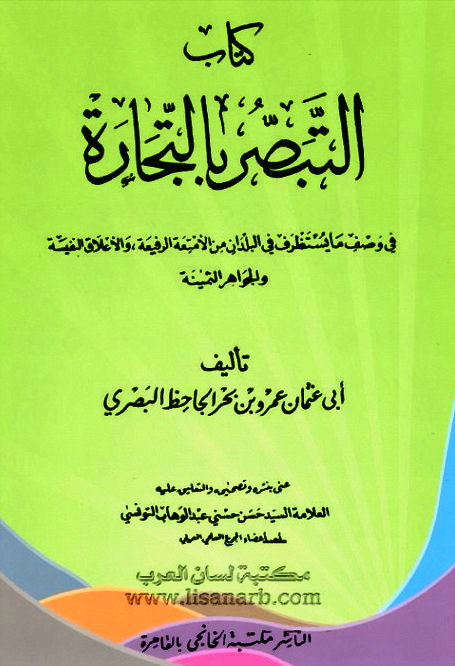

كتاب التبصرة بالتجارةعولمة متقدمة

وإضافة إلى المنظومة القضائية التي كانت غالبا تحدّ من مظالم الضرائب والمكوس؛ عرفت الحضارة الإسلامية نظام المناطق الحرة التي تعفى فيها الأنشطة التجارية من الضرائب مما عزز حركة التبادلات التجارية داخليا وعالميا؛ فمدينة الحاج ترخان أعفاها سلاطين آسيا الوسطى من الضرائب في القرن الثامن الهجري/الـ14م، بل إن اسم المدينة يدل على هذا الإعفاء لأن “معنى ترخان..: الموضع المحرّر من المغارم”؛ طبقا لابن بطوطة.

وقد لخص الإمبراطور المغولي جنكيز خان (ت 624هـ/1227م) نظرة سلاطين الدول إلى التجارة الدولية وأثرها في العلاقات السياسية والتنمية الاقتصادية؛ فقال مخاطبا سلطان الدولة الخوارزمية المسلمة لما منع تجار بلاده من التجارة مع المغول: “إن التجار هم عمارة البلاد، وهم الذين يحملون التحف والنفائس للملوك، وما ينبغي أن تمنعهم ولا أنا أيضا أمنع تجارنا عنك، بل ينبغي لنا أن تكون كلمتنا واحدة لتعمر الأقاليم”.

وطوال التاريخ الإسلامي؛ بلغ اشتباك العلاقات الدولية بالوسائل التجارية مبلغا كبيرا شهد به المؤرخون المسلمون وغيرهم القدماء منهم والمعاصرون، فرغم احتدام الحروب الصليبية فإن حركة التجارة بين المسلمين والصليبيين لم تنقطع أبدا حتى أثناء اندلاع معارك الحرب.

وفي ذلك يقول الرحالة ابن جبير الذي زار المنطقة حينها: “ومن أعجب ما يُحَدَّث به أن نيران الفتنة تشتعل بين الفئتين مسلمين ونصارى، وربما يلتقي الجمعان ويقع المصافُّ (= المواجهة) ورفاق (= القوافل) المسلمين والنصارى تختلف (= تتبادل) بينهم”، ورغم ذلك “لا تُعترض الرعايا ولا التجار فالأمن لا يفارقهم في جميع الأحوال سلما أو حربا”!!

بل إن المؤرخين الغربيين يرجعون بداية النهضة التجارية الأوروبية إلى مجموعات التجار المسيحيين التي توطنت الإمارات الصليبية التي تشكلت -عبر الحروب الصليبية- على سواحل الشام طول قرنين كاملين (690-491هـ/1291-1098م).

ويؤكد المستشرق برنارد لويس (ت 1439هـ/2018م) -في بحث له بعنوان “السياسة والحرب” منشور ضمن الكتاب الجماعي ‘تراث الإسلام‘- أنه “أثناء الحروب الصليبية استقر التجار الأوروبيون -وخصوصا الإيطاليين منهـم- فـي مـرافـئ الـشـام تحت الحكم اللاتيني، وهناك شكلوا جماعات منظمة تخضع لـرؤسـائـهم وتحكمها قوانينهم. ولم يترتب على استعادة المسلمين لهذه المرافئ إنهاء نشاطات التجار الأوروبيين، بل على العكس كان الحكام المسلمون حريصين على تشجيع هذه التجارة لأنها كانت مصدر فائدة لهم ولمن يعمل بها”؛ وفقا للمستشرقين المحررين لكتاب ‘تراث الإسلام‘.

وهكذا بعد تصفية الوجود الصليبي في الشام؛ تواصلت القيادة الإسلامية لتقاليد التجارة الدولية -كما كانت قبل هذا الوجود وبعده- في ظل حرية تجارة تامة تكفل المصالح لكل الأطراف المستفيدة منها، ثم “لـم تنقض فترة طويلة حتى ظهرت مستـعـمـرات (= جاليات مستوطنة) لـلـتـجـار الأوروبيين حـتـى فـي مصر وفي أماكن أخرى لم يسبق لها أن خضعت لحكم الصليبيين، ولقد كانت الترتيبات التي جرت مع المستعمرات [التجارية] الأوروبـيـة مـن وجـهـة نظر الفقهاء المسلمين نوعا من أنواع [عقد] «الأمان» التقليدي وكان للتجار المقيمين صفة «المستأمن»”؛ طبقا للويس.

وقد تزايد العمل بعهد الأمان التجاري في الدولة المملوكية وفقا لـ”نظام القناصل” الذي يفيدنا المقريزي بتطبيقه فيها منذ أواخر القرن الثامن الهجري/الـ14م على الأقل، فيقول -في ‘السلوك‘- إنه في أحد النزاعات مع الفرنجة سنة 783هـ/1381م أمر السلطان صلاح الدين حاجي بن الأشرف شعبان (ت بعد 792هـ/1390م) بإخراج تجارهم “وقناصلهم وكانوا نحو خمسين بالإسكندرية مقيمين”.

وبمقتضى عهد الأمان التجاري هذا -الذي يمنحه السلطان المسلم- كان يحق للتجار الأوروبيين “أن يمارسوا التجارة، ويقيموا في مملكته دون أن يتعرضوا للمعوقات..، وقد حصلت دول أوروبية على عدد كبير من الاتفاقيات -من هذا النوع- من حكام تركيا ومصر وبلاد إسلامية أخرى فـي الـبـحـر المتـوسـط. وفي العصور العثمانية أصبحت هذه الامتيازات تـعـرف بـاسـم «الامـتـيـازات الأجنبيـة» Capitulation”؛ حسب لويس.

انعكاسات حضارية

طوال تاريخ الإسلام وعلى عموم جغرافيا بلدانه وأقاليمه؛ لم تكن الحركة التجارية نشاطا ماديا محضا يتعامل مع عالم الأشياء فيتوخى حصرا تعظيم الربح تحقيقا للمصلحة الشخصية الضيقة، ويجافي عالم الأفكار فيخلو من مراعاة المعاني الدينية والقيم الإنسانية، أو يتصادم مع مقتضيات المصلحة العامة للمجتمعات المسلمة.

فقد ظلت القوافل التجارية خيارا آمنا لسفر طلاب العلم والعلماء في رحلات حجهم ولطلب العلم أو نشره؛ فهذا الفقيه والأديب ابن جبير الأندلسي يذكر أنه انطلق في رحلته إلى المشرق “في قافلة كبيرة من التجار”، وفي عودته منها اختار “ركوب البحر مع تجار النصارى وفي مراكبهم المعدة لسفر الخريف”!! ويخبرنا خاتمة المؤرخين القاضي ابن خلدون أنه حين قرر مغادرة وطنه تونس إلى مصر سنة 784هـ/1382م سافر في “سفينة لتجار الإسكندرية قد شحنها التجار بأمتعتهم وعروضهم”.

وكانت جماعة التجار دائما تضم في صفوفها الكثير من الأدباء والعلماء التجار، ولذلك انتقد الجاحظ -في رسائله- محقا من “ذمَّ التجارة [لـ]ـتوهمه -بقلة تحصيله- أنها تَنْقُصُ من العلم والأدب وتقتطع دونهما وتمنع منهما”!! ثم تساءل الجاحظ: “فأي صنف من العلم لم يبلغ التجار فيه غاية، أو يأخذوا منه بنصيب، أو يكونوا رؤساء أهله وعليتهم؟!”.

ومصداقا لكلام الجاحظ هذا؛ نلاقي في تراجم أعلام الإسلام عددا كبيرا من التجار الذين جعلوا كسبهم من تجارة الكتب في أسواق الوراقين، محققين بذلك أرباحا طائلة ومساهمين في نشر المذاهب والأفكار. فقد خاطب أحدُ أعيان اليمن مواطنَه الفقيهَ التاجرَ والشاعرَ البارعَ عمارةَ الحَكَمي اليمني (ت 569هـ/1173م) قائلا: “أصبحتَ تُعدّ من أكابر التجار وأهل الثروة، ومن أعيان الفقهاء الذين أفتوا، ومن أفضل أهل الأدب، فهنيئا لك”!! حسب الإمام الذهبي في ‘سير أعلام النبلاء‘.

ومن أشهر تجار الكتب الأديب ذو التصانيف البديعة ياقوت بن عبد الله الحموي الذي يقول عن نفسه: “كنتُ في سنة سبع وستمئة (607هـ/1210م) قد توجهت إلى الشام وفي صحبتي كتب من كتب العلم أتَّجِر فيها، وكان في جملتها «كتاب صور الأقاليم» للبَلْخِي (أبو زيد أحمد بن سهل البلخي ت 322هـ/934م) نسخة رائقة مليحة الخط والتصوير، فقلت في نفسي: لو كانت هذه النسخة لمن يجتدي بها بعض الملوك.. لكان حسنا! ثم إنني بعت النسخة من الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين (الأيوبي ت 613هـ/1216م).. صاحب حلب”!!

كما غذّى هؤلاء التجار -ومن سار في ركابهم من الدعاة والعلماء- مصنفات التراث الإسلامي بكمّ هائل من المعطيات النادرة في فنون التجارة والاقتصاد والاستثمار، وعلوم والملاحة والجغرافيا والأنثروبولوجيا ومعتقدات الشعوب وعاداتهم، وطعّموا الحياة الثقافية والأدبية بزاد لطيف طريف من أدب الرحلات وقصص المغامرات؛ فكملوا بذلك البعد الحضاري في مدونات التاريخ الإسلامي العام.

ناهيكم عن الإسهام التنموي الضخم الذي قدمه التجار في خدمة المجتمعات الإسلامية، من تمويل أوقافهم لمؤسساتها التعليمية والصحية، وإنشائهم لصروح عمارتها الدينية من مساجد وجوامع، ورعايتهم للفئات الضعيفة فيها من فقراء ويتامى وأيامى، ومشاركاتهم المالية في صد العدوان الأجنبي وفك الأسرى الواقعين في قبضة الأعداء.

تعريب وأسلمة

بل إن الحركة التجارية الواسعة نشرت اللغة العربية حتى في المجتمعات غير العربية -بل وحتى غير المسلمة- في أوروبا وآسيا وأفريقيا، باعتبار أن اللغة العربية كانت لغة التجارة الدولية؛ فتسربت مئات المفردات العربية إلى لغات العالم، وساهمت المبادلات التجارية في التعريب الطوعي لشعوب ومناطق شاسعة.

فالتاجر ابن حَوْقَل يقول: “فأما لسان أهل أذربيجان وأكثر أهل أرمينية فالفارسية تجمعهم، والعربية بينهم مستعملة، وقلّ من بها ممن يتكلم بالفارسية لا يفهم بالعربية ويُفصح بها من التجار”! وينص على أن “لسان أهل المنصورة والملتان (كلتاهما بباكستان اليوم) ونواحيها العربية والسندية”!!

وإلى جانب شيوع العربية في تلك البيئات؛ انتشر الإسلام في أطراف العالم ومناطقه القصية على أيدي التجار الأمناء الذين جذبوا -بحسن تعاملهم- أمما كثيرة إلى دينهم الحنيف، كما رافق القوافل التجارية -عبر القرون- عدد وافر من الدعاة المسلمين والمتصوفة الذين استقروا في تلك الأصقاع، فنشروا الإسلام بين شعوبها وتوطنوا فيهم لتعليمهم أحكام دينهم.

ولذلك يقول المؤرخ الأنثروبولوجي البريطاني إيوان ميردين لويس (ت 1435هـ/2014م) -في بحث له بعنوان “الحدود القصوى للإسلام في أفريقيا وآسيا” منشور ضمن الكتاب الجماعي ‘تراث الإسلام‘- إن “ارتباط الإسلام بالتجارة كان هو السبب الرئيسي لدخول هذا العدد الكبير من شعوب.. القارة [الأفريقية] في الإسلام”.

ويضيف ميردين لويس أنه “في الفترة الأولى لدخول الإسلام إلى السودان الغربي (= الغرب الأفريقي) يجب إعطاء الفضل الأكبر إلى البربر من أصحاب الجِمـال الـذيـن كانت قوافلهم التجارية العظيمة تجوب دروب الصحراء، وفي الشمال الشرقي لعب الصوماليون من البدو الرحل دورا مماثلا كتجـار قـوافـل”.

ويؤكد أن انتشار الإسلام في أواسط آسيا وشماليها كان على أيدي “عدد لا بأس به من الرحالة والمبعوثين المسلمين الـذيـن تـغـلـغـلـوا فـي آسـيـا الداخلية، وعلى نطاق أضيق كان التجار والدراويش (= المتصوفة) والمبشرون (= الدعاة) المسلمون يسافرون إلى السهوب” الآسيوية.

أما في جنوب شرقي آسيا؛ فيذكر ميردين لويس أيضا أنه “جـاء الإسـلام.. في أعقاب التجارة وانتشر على جناحـيـهـا”، وهو ما يعني “أن لانتشار الإسلام في أنحاء إندونيسيا جانبا تجاريا كان سابقا علـى الجانب السياسي الذي اكتسبه من جراء تفاقم الاستعمار الأوروبي إلى حد بعيد”!!

ولعل أفضل ما نختم به هذا التطواف التاريخي في دنيا التجارة الإسلامية هو تلك الكلمات التي لخص بها المؤرخ ول ديورانت تجربة هذه التجارة؛ فقال إنه في العالم الإسلامي كانت “الأسواق تغص بالمتاجر والتجار والبائعين والمشترين والشعراء، والقوافل تربط الصين والهند بفارس والشام ومصر…، وظلت التجارة الإسلامية هي المسيطرة على بلاد البحر المتوسط إلى أيام الحروب الصليبية…

وانتزعت السيطرة على البحر الأحمر من بلاد الحبشة، وتجاوزت بحر الخزر إلى منغوليا، وصعدت في نهر الفلغا.. إلى… فنلندا وإسكندنافيا وألمانيا حيث تركت آلافا من قطع النقود الإسلامية… ووصل هذا النشاط التجاري -الذي بعث الحياة قوية في جميع أنحاء البلاد- إلى غايته في القرن العاشر (= الرابع الهجري)، أي في الوقت الذي تدهورت فيه أحوال أوروبا إلى الدرك الأسفل، ولما أن اضمحلت هذه التجارة [بعد ذلك بقرون] أبقت آثارها واضحة في كثير من اللغات الأوروبية”!!

كتاب التبصرة بالتجارةعولمة متقدمة

وإضافة إلى المنظومة القضائية التي كانت غالبا تحدّ من مظالم الضرائب والمكوس؛ عرفت الحضارة الإسلامية نظام المناطق الحرة التي تعفى فيها الأنشطة التجارية من الضرائب مما عزز حركة التبادلات التجارية داخليا وعالميا؛ فمدينة الحاج ترخان أعفاها سلاطين آسيا الوسطى من الضرائب في القرن الثامن الهجري/الـ14م، بل إن اسم المدينة يدل على هذا الإعفاء لأن “معنى ترخان..: الموضع المحرّر من المغارم”؛ طبقا لابن بطوطة.

وقد لخص الإمبراطور المغولي جنكيز خان (ت 624هـ/1227م) نظرة سلاطين الدول إلى التجارة الدولية وأثرها في العلاقات السياسية والتنمية الاقتصادية؛ فقال مخاطبا سلطان الدولة الخوارزمية المسلمة لما منع تجار بلاده من التجارة مع المغول: “إن التجار هم عمارة البلاد، وهم الذين يحملون التحف والنفائس للملوك، وما ينبغي أن تمنعهم ولا أنا أيضا أمنع تجارنا عنك، بل ينبغي لنا أن تكون كلمتنا واحدة لتعمر الأقاليم”.

وطوال التاريخ الإسلامي؛ بلغ اشتباك العلاقات الدولية بالوسائل التجارية مبلغا كبيرا شهد به المؤرخون المسلمون وغيرهم القدماء منهم والمعاصرون، فرغم احتدام الحروب الصليبية فإن حركة التجارة بين المسلمين والصليبيين لم تنقطع أبدا حتى أثناء اندلاع معارك الحرب.

وفي ذلك يقول الرحالة ابن جبير الذي زار المنطقة حينها: “ومن أعجب ما يُحَدَّث به أن نيران الفتنة تشتعل بين الفئتين مسلمين ونصارى، وربما يلتقي الجمعان ويقع المصافُّ (= المواجهة) ورفاق (= القوافل) المسلمين والنصارى تختلف (= تتبادل) بينهم”، ورغم ذلك “لا تُعترض الرعايا ولا التجار فالأمن لا يفارقهم في جميع الأحوال سلما أو حربا”!!

بل إن المؤرخين الغربيين يرجعون بداية النهضة التجارية الأوروبية إلى مجموعات التجار المسيحيين التي توطنت الإمارات الصليبية التي تشكلت -عبر الحروب الصليبية- على سواحل الشام طول قرنين كاملين (690-491هـ/1291-1098م).

ويؤكد المستشرق برنارد لويس (ت 1439هـ/2018م) -في بحث له بعنوان “السياسة والحرب” منشور ضمن الكتاب الجماعي ‘تراث الإسلام‘- أنه “أثناء الحروب الصليبية استقر التجار الأوروبيون -وخصوصا الإيطاليين منهـم- فـي مـرافـئ الـشـام تحت الحكم اللاتيني، وهناك شكلوا جماعات منظمة تخضع لـرؤسـائـهم وتحكمها قوانينهم. ولم يترتب على استعادة المسلمين لهذه المرافئ إنهاء نشاطات التجار الأوروبيين، بل على العكس كان الحكام المسلمون حريصين على تشجيع هذه التجارة لأنها كانت مصدر فائدة لهم ولمن يعمل بها”؛ وفقا للمستشرقين المحررين لكتاب ‘تراث الإسلام‘.

وهكذا بعد تصفية الوجود الصليبي في الشام؛ تواصلت القيادة الإسلامية لتقاليد التجارة الدولية -كما كانت قبل هذا الوجود وبعده- في ظل حرية تجارة تامة تكفل المصالح لكل الأطراف المستفيدة منها، ثم “لـم تنقض فترة طويلة حتى ظهرت مستـعـمـرات (= جاليات مستوطنة) لـلـتـجـار الأوروبيين حـتـى فـي مصر وفي أماكن أخرى لم يسبق لها أن خضعت لحكم الصليبيين، ولقد كانت الترتيبات التي جرت مع المستعمرات [التجارية] الأوروبـيـة مـن وجـهـة نظر الفقهاء المسلمين نوعا من أنواع [عقد] «الأمان» التقليدي وكان للتجار المقيمين صفة «المستأمن»”؛ طبقا للويس.

وقد تزايد العمل بعهد الأمان التجاري في الدولة المملوكية وفقا لـ”نظام القناصل” الذي يفيدنا المقريزي بتطبيقه فيها منذ أواخر القرن الثامن الهجري/الـ14م على الأقل، فيقول -في ‘السلوك‘- إنه في أحد النزاعات مع الفرنجة سنة 783هـ/1381م أمر السلطان صلاح الدين حاجي بن الأشرف شعبان (ت بعد 792هـ/1390م) بإخراج تجارهم “وقناصلهم وكانوا نحو خمسين بالإسكندرية مقيمين”.

وبمقتضى عهد الأمان التجاري هذا -الذي يمنحه السلطان المسلم- كان يحق للتجار الأوروبيين “أن يمارسوا التجارة، ويقيموا في مملكته دون أن يتعرضوا للمعوقات..، وقد حصلت دول أوروبية على عدد كبير من الاتفاقيات -من هذا النوع- من حكام تركيا ومصر وبلاد إسلامية أخرى فـي الـبـحـر المتـوسـط. وفي العصور العثمانية أصبحت هذه الامتيازات تـعـرف بـاسـم «الامـتـيـازات الأجنبيـة» Capitulation”؛ حسب لويس.

انعكاسات حضارية

طوال تاريخ الإسلام وعلى عموم جغرافيا بلدانه وأقاليمه؛ لم تكن الحركة التجارية نشاطا ماديا محضا يتعامل مع عالم الأشياء فيتوخى حصرا تعظيم الربح تحقيقا للمصلحة الشخصية الضيقة، ويجافي عالم الأفكار فيخلو من مراعاة المعاني الدينية والقيم الإنسانية، أو يتصادم مع مقتضيات المصلحة العامة للمجتمعات المسلمة.

فقد ظلت القوافل التجارية خيارا آمنا لسفر طلاب العلم والعلماء في رحلات حجهم ولطلب العلم أو نشره؛ فهذا الفقيه والأديب ابن جبير الأندلسي يذكر أنه انطلق في رحلته إلى المشرق “في قافلة كبيرة من التجار”، وفي عودته منها اختار “ركوب البحر مع تجار النصارى وفي مراكبهم المعدة لسفر الخريف”!! ويخبرنا خاتمة المؤرخين القاضي ابن خلدون أنه حين قرر مغادرة وطنه تونس إلى مصر سنة 784هـ/1382م سافر في “سفينة لتجار الإسكندرية قد شحنها التجار بأمتعتهم وعروضهم”.

وكانت جماعة التجار دائما تضم في صفوفها الكثير من الأدباء والعلماء التجار، ولذلك انتقد الجاحظ -في رسائله- محقا من “ذمَّ التجارة [لـ]ـتوهمه -بقلة تحصيله- أنها تَنْقُصُ من العلم والأدب وتقتطع دونهما وتمنع منهما”!! ثم تساءل الجاحظ: “فأي صنف من العلم لم يبلغ التجار فيه غاية، أو يأخذوا منه بنصيب، أو يكونوا رؤساء أهله وعليتهم؟!”.

ومصداقا لكلام الجاحظ هذا؛ نلاقي في تراجم أعلام الإسلام عددا كبيرا من التجار الذين جعلوا كسبهم من تجارة الكتب في أسواق الوراقين، محققين بذلك أرباحا طائلة ومساهمين في نشر المذاهب والأفكار. فقد خاطب أحدُ أعيان اليمن مواطنَه الفقيهَ التاجرَ والشاعرَ البارعَ عمارةَ الحَكَمي اليمني (ت 569هـ/1173م) قائلا: “أصبحتَ تُعدّ من أكابر التجار وأهل الثروة، ومن أعيان الفقهاء الذين أفتوا، ومن أفضل أهل الأدب، فهنيئا لك”!! حسب الإمام الذهبي في ‘سير أعلام النبلاء‘.

ومن أشهر تجار الكتب الأديب ذو التصانيف البديعة ياقوت بن عبد الله الحموي الذي يقول عن نفسه: “كنتُ في سنة سبع وستمئة (607هـ/1210م) قد توجهت إلى الشام وفي صحبتي كتب من كتب العلم أتَّجِر فيها، وكان في جملتها «كتاب صور الأقاليم» للبَلْخِي (أبو زيد أحمد بن سهل البلخي ت 322هـ/934م) نسخة رائقة مليحة الخط والتصوير، فقلت في نفسي: لو كانت هذه النسخة لمن يجتدي بها بعض الملوك.. لكان حسنا! ثم إنني بعت النسخة من الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين (الأيوبي ت 613هـ/1216م).. صاحب حلب”!!

كما غذّى هؤلاء التجار -ومن سار في ركابهم من الدعاة والعلماء- مصنفات التراث الإسلامي بكمّ هائل من المعطيات النادرة في فنون التجارة والاقتصاد والاستثمار، وعلوم والملاحة والجغرافيا والأنثروبولوجيا ومعتقدات الشعوب وعاداتهم، وطعّموا الحياة الثقافية والأدبية بزاد لطيف طريف من أدب الرحلات وقصص المغامرات؛ فكملوا بذلك البعد الحضاري في مدونات التاريخ الإسلامي العام.

ناهيكم عن الإسهام التنموي الضخم الذي قدمه التجار في خدمة المجتمعات الإسلامية، من تمويل أوقافهم لمؤسساتها التعليمية والصحية، وإنشائهم لصروح عمارتها الدينية من مساجد وجوامع، ورعايتهم للفئات الضعيفة فيها من فقراء ويتامى وأيامى، ومشاركاتهم المالية في صد العدوان الأجنبي وفك الأسرى الواقعين في قبضة الأعداء.

تعريب وأسلمة

بل إن الحركة التجارية الواسعة نشرت اللغة العربية حتى في المجتمعات غير العربية -بل وحتى غير المسلمة- في أوروبا وآسيا وأفريقيا، باعتبار أن اللغة العربية كانت لغة التجارة الدولية؛ فتسربت مئات المفردات العربية إلى لغات العالم، وساهمت المبادلات التجارية في التعريب الطوعي لشعوب ومناطق شاسعة.

فالتاجر ابن حَوْقَل يقول: “فأما لسان أهل أذربيجان وأكثر أهل أرمينية فالفارسية تجمعهم، والعربية بينهم مستعملة، وقلّ من بها ممن يتكلم بالفارسية لا يفهم بالعربية ويُفصح بها من التجار”! وينص على أن “لسان أهل المنصورة والملتان (كلتاهما بباكستان اليوم) ونواحيها العربية والسندية”!!

وإلى جانب شيوع العربية في تلك البيئات؛ انتشر الإسلام في أطراف العالم ومناطقه القصية على أيدي التجار الأمناء الذين جذبوا -بحسن تعاملهم- أمما كثيرة إلى دينهم الحنيف، كما رافق القوافل التجارية -عبر القرون- عدد وافر من الدعاة المسلمين والمتصوفة الذين استقروا في تلك الأصقاع، فنشروا الإسلام بين شعوبها وتوطنوا فيهم لتعليمهم أحكام دينهم.

ولذلك يقول المؤرخ الأنثروبولوجي البريطاني إيوان ميردين لويس (ت 1435هـ/2014م) -في بحث له بعنوان “الحدود القصوى للإسلام في أفريقيا وآسيا” منشور ضمن الكتاب الجماعي ‘تراث الإسلام‘- إن “ارتباط الإسلام بالتجارة كان هو السبب الرئيسي لدخول هذا العدد الكبير من شعوب.. القارة [الأفريقية] في الإسلام”.

ويضيف ميردين لويس أنه “في الفترة الأولى لدخول الإسلام إلى السودان الغربي (= الغرب الأفريقي) يجب إعطاء الفضل الأكبر إلى البربر من أصحاب الجِمـال الـذيـن كانت قوافلهم التجارية العظيمة تجوب دروب الصحراء، وفي الشمال الشرقي لعب الصوماليون من البدو الرحل دورا مماثلا كتجـار قـوافـل”.

ويؤكد أن انتشار الإسلام في أواسط آسيا وشماليها كان على أيدي “عدد لا بأس به من الرحالة والمبعوثين المسلمين الـذيـن تـغـلـغـلـوا فـي آسـيـا الداخلية، وعلى نطاق أضيق كان التجار والدراويش (= المتصوفة) والمبشرون (= الدعاة) المسلمون يسافرون إلى السهوب” الآسيوية.

أما في جنوب شرقي آسيا؛ فيذكر ميردين لويس أيضا أنه “جـاء الإسـلام.. في أعقاب التجارة وانتشر على جناحـيـهـا”، وهو ما يعني “أن لانتشار الإسلام في أنحاء إندونيسيا جانبا تجاريا كان سابقا علـى الجانب السياسي الذي اكتسبه من جراء تفاقم الاستعمار الأوروبي إلى حد بعيد”!!

ولعل أفضل ما نختم به هذا التطواف التاريخي في دنيا التجارة الإسلامية هو تلك الكلمات التي لخص بها المؤرخ ول ديورانت تجربة هذه التجارة؛ فقال إنه في العالم الإسلامي كانت “الأسواق تغص بالمتاجر والتجار والبائعين والمشترين والشعراء، والقوافل تربط الصين والهند بفارس والشام ومصر…، وظلت التجارة الإسلامية هي المسيطرة على بلاد البحر المتوسط إلى أيام الحروب الصليبية…

وانتزعت السيطرة على البحر الأحمر من بلاد الحبشة، وتجاوزت بحر الخزر إلى منغوليا، وصعدت في نهر الفلغا.. إلى… فنلندا وإسكندنافيا وألمانيا حيث تركت آلافا من قطع النقود الإسلامية… ووصل هذا النشاط التجاري -الذي بعث الحياة قوية في جميع أنحاء البلاد- إلى غايته في القرن العاشر (= الرابع الهجري)، أي في الوقت الذي تدهورت فيه أحوال أوروبا إلى الدرك الأسفل، ولما أن اضمحلت هذه التجارة [بعد ذلك بقرون] أبقت آثارها واضحة في كثير من اللغات الأوروبية”!!

__________________

سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

|